L’origine ideologica delle idee di mutamento e di sviluppo

Uno fra i concetti più inflazionati del pensiero sociale politico odierno è, indubbiamente, quello di sistema. Sia che lo si esalti nelle sue versioni cibernetiche, o che lo si osteggi dal punto di vista individualistico, si colloca costantemente al centro delle prospettive di ricerca socio-politica. Come spesso accade per i concetti molto diffusi, anche quello di sistema risulta a volte poco approfondito. In generale, esso sembra evocare una certa rigidità semantica che può fuorviare e indurre alla sottovalutazione della critica concettuale e storica al quale esso, nell’ultimo secolo, è stato sottoposto. C’è bisogno di rivisitare il concetto di sistema così come si è profilato, storicamente, nell’evoluzione delle nostre discipline. E magari potremo servirci di questa critica storica per superare alcune diffidenze, o rimuovere i facili entusiasmi, che l’adozione di una prospettiva sistemica sembrano generare nelle comunità scien-tifiche. Perché, è bene ripeterlo, di metodi scientifici ne esistono parecchi, soprattutto nelle scienze socio-politiche. Una condizione di «poliparadigmaticità diffusa»1, come la chiama Enzo Campelli, che costituisce il prezioso patrimonio per una ricerca plurale e aperta, l’unica che non può corrompere la credibilità di discipline così delicate – per il loro inserimento nella dimensione storica e contingente - come la scienza politica e la sociologia.

Uno fra i concetti più inflazionati del pensiero sociale politico odierno è, indubbiamente, quello di sistema. Sia che lo si esalti nelle sue versioni cibernetiche, o che lo si osteggi dal punto di vista individualistico, si colloca costantemente al centro delle prospettive di ricerca socio-politica. Come spesso accade per i concetti molto diffusi, anche quello di sistema risulta a volte poco approfondito. In generale, esso sembra evocare una certa rigidità semantica che può fuorviare e indurre alla sottovalutazione della critica concettuale e storica al quale esso, nell’ultimo secolo, è stato sottoposto. C’è bisogno di rivisitare il concetto di sistema così come si è profilato, storicamente, nell’evoluzione delle nostre discipline. E magari potremo servirci di questa critica storica per superare alcune diffidenze, o rimuovere i facili entusiasmi, che l’adozione di una prospettiva sistemica sembrano generare nelle comunità scien-tifiche. Perché, è bene ripeterlo, di metodi scientifici ne esistono parecchi, soprattutto nelle scienze socio-politiche. Una condizione di «poliparadigmaticità diffusa»1, come la chiama Enzo Campelli, che costituisce il prezioso patrimonio per una ricerca plurale e aperta, l’unica che non può corrompere la credibilità di discipline così delicate – per il loro inserimento nella dimensione storica e contingente - come la scienza politica e la sociologia.

La svolta sistemica fu generale e costituì un cambiamento epistemico nel panorama delle disci-pline scientifiche. Dall'atomo alle cellule, dai microrganismi alle classi sociali, dai corpi celesti ai fonemi e morfemi della linguistica, dalle norme giuridiche ai fluidi termodinamici, nel corso del ventesimo secolo sono via via affiorate nuove concettualizzazioni, volte a far emergere la dimensione sistemica dei concetti espressi. All’inizio, forse, il problema si risolse soprattutto nell'indicazione della strada per superare lo schema di spiegazione scientifica basato sul principio di causalità. Laddove, infatti, la scienza classica si era fino ad allora prodigata nell'isolare le caratteristiche dei singoli elementi della natura e dell'attività umano-sociale, la teoria generale dei sistemi denunciava la non sufficienza di tale rapporto, che ignorava le sistematicità delle interrelazioni fra elementi del sistema e fra sistemi. Si aprì, per tale via, una prospettiva globale e un nuovo paradigma2 di scoperta e sviluppo di quegli aspetti generali, di quelle corrispondenze e di quegli isomorfismi comuni a tutti i sistemi. L'oggetto della General System Theory, allora, «consiste nella formulazione di principi che sono validi per i "sistemi" in generale, quale che sia la natura degli elementi che li compongono e quali che siano le relazioni, o le "forze", operanti tra di essi»3. La grande suggestione del sistema fu proprio questa: un unico concetto, una sola idea, ma innumerevoli applicazioni nei diversi settori disciplinari.

L’irruzione del concetto di sistema nel campo sociale e politico mise in crisi il modo tradi-zionale di guardare all’avvenire. Anche linguisti-camente è già possibile accorgersi delle profonde trasformazioni intervenute: “il divenire storico delle società umane” si trasformò nel “mutamento del sistema sociale”, con le concettualizzazioni allegate dell’equilibrio, della conservazione, della stabilità. Il cambiamento del sistema è spesso pensato come il passaggio da una condizione di equilibrio a un’altra. In tale visione, l’avvenire perde anche gli ultimi residui che ne raccontavano la libera e ineffabile proiezione della creatività dell’uomo, cessa quasi definitivamente di essere il luogo del sogno e dell’utopia.

I pensatori che aderiscono all’idea sistemica della scienza sociale e politica sono tutti accomunati da una esaltazione che li porta, a volte, a credersi protagonisti di una rivoluzione scientifica, personificatori di un carattere quasi missionario all’interno della scienza. Forse, sono vittima della grande suggestione scientifica che vuole il sistema lo strumento logico adeguato per ridurre il panorama delle molteplici discipline scientifiche ad una grande e coerente costruzione epistemologica. Fra questi grandi del ventesimo secolo, il primo da affrontare è il più risoluto “profeta” del nuovo corso scientifico della ricerca sociale e politica: Vilfredo Pareto.

Pareto ha proprio l’atteggiamento scientifico di colui che si autoproclama il “salvatore” della scienza sociale. Secondo lui, finora abbiamo fatto finta di studiare il sociale, è ora che si cominci a farlo su basi di verità. Finora, le illusioni hanno ingannato tutti i filosofi e i sociologi a lui precedenti. È lui che può salvare la scienza sociale, operando un rivolgimento globale del pensiero umano-sociale, attraverso la fondazione di una sociologia che proceda senza dogmi, né «umanitaria», né «positivista», tantomeno «cristiana». Piuttosto, essa va costruita in modo esclusivamente sperimentale, come la chimica e la fisica, con l’esperienza e l’osservazione che ne dovranno guidare le articolazioni teoriche.

Come si possono studiare le azioni sociali dal punto di vista logico-sperimentale? La prima cosa da fare, dice Pareto, è classificare le azioni, seguendo i principi della classificazione naturale adottati dalla botanica e dalla zoologia. E allora troviamo una prima grande distinzione. Esiste l’azione che usa i mezzi più logici per raggiungere un fine stabilito, e ve ne sono altre in cui questo manca. È ovvio che questa valutazione dell’adeguatezza dei mezzi a un fine potrà essere soggettiva o oggettiva. Soggettivamente parlando, ogni azione potrebbe dirsi logica. Anche quella più sconclusionata potrebbe risultare logica agli occhi dell’attore squilibrato. Ancora, si può dire che non esiste un confine invalicabile fra le due sfere della valutazione dell’azione: quello che oggi diciamo logico domani potrebbe, con l’accrescersi della conoscenza, diventare illogico e vice-versa. Procedendo in modo più preciso, Pareto formula la seguente definizione: «daremo il nome di “azioni logiche” alle azioni che uniscono logicamente le azioni al fine, non solo rispetto al soggetto che compie le azioni, ma anche rispetto a coloro che hanno cognizioni più estese, cioè alle azioni logiche aventi soggettivamente e oggettivamente il senso spiegato ora. Le altre azioni saranno dette “non logiche”, il che non vuol punto significare illogiche»4.

In Pareto, già in queste prime battute, è possibile ravvisare l’idea fondamentale dei residui e delle derivazioni: «L’uomo ha una tendenza così forte ad aggiungere svolgimenti logici ad azioni non-logiche, che tutto gli serve di pretesto per dedicarsi a questa diletta occupazione»5. Ecco perché Pareto ravvisa nel suo progetto un tentativo pionieristico per la fondazione delle scienze sociali: la quasi totalità delle teorie sociologiche ha sempre trascurato questa dimensione dell’azione sociale.

Quindi, il criterio introdotto dalla teoria pa-retiana raccomanda per l’osservazione della realtà sociale, di distinguere fra la parte logica e quella non-logica dell’azione. È un fatto che nella storia del pensiero umano-sociale si sono appena intraviste, secondo Pareto, le conseguenze dell’osservazione delle componenti non-logiche dell’azione sociale. Ciò è dovuto al semplice fatto che al posto della «verità sperimentale» delle teorie scientifiche si è badato di più alla loro «utilità sociale»6. Una successiva suddivisione è «la separazione di una parte costante, istintiva, non-logica, e di una parte deduttiva che mira a spiegare, giustificare, dimostrare la prima»7. La prima dà luogo alla classe dei residui mentre la seconda a quella delle derivazioni.

Ai residui corrispondono alcune realtà istintuali dell’uomo, il residuo non ha esistenza oggettiva e la sua costanza è il risultato proprio dell’origine istintuale. Alle derivazioni, invece, corrisponde il lavoro della mente umana per rendere ragione del residuo.

Veniamo alla concezione di società di Pareto. Essa è basata sul concetto di sistema. La so-cietà è un sistema composto da elementi in equilibrio reciproco, tale che ogni mutamento in una delle sue parti comporta il mutamento dell’intero sistema. Non sono certo le derivazioni a contribuire in modo cruciale all’equilibrio del sistema sociale; questa è una mera illusione, forse la più fuorviante per il pensiero sociale. L’equilibrio dinamico del sistema è assicurato dal ruolo fondamentale assunto dai residui all’interno della società. Alle lente trasformazioni dei residui corrispondono i mutamenti del sistema sociale. Anche le derivazioni cambiano – in modo più facile rispetto ai residui – ma le conseguenti trasformazioni del sistema sociale possono anche non esserci. Questo perché ad ogni residuo possono corrispondere anche più derivazioni, per cui il cam-biamento delle derivazioni non necessariamente si-gnifica che la struttura dei residui ha subìto delle variazioni.

L’insieme delle idee e delle leggi di Pareto produce un paradigma teorico onnicomprensivo, nel quale ogni evento storico e futuro trova il suo posto e la sua spiegazione. Per Pareto, quindi, la società funziona come un congegno immutabile e la storia, per quanto possa raccontare la straordinarietà delle vicende umane, non fa che confermare la precisione del congegno. Ma questo significa, in poche parole, costringere il futuro al funzionamento del meccanismo del sistema, significa ancor di più negare che il divenire storico sia aperto a soluzioni creativamente elaborate dallo spirito umano. L’avvenire, allora, non è più il luogo delle infinite possibilità. Il sistema sociale di Pareto avanza una concezione circolare della storia – si pensi alla teoria della «circolazione delle élites»8 – la quale nega qualsiasi trasformazione radicale nel divenire storico.

Gli scopi teorici del funzionalismo non sono troppo diversi da quelli di Pareto. La teoria funzionalista è una fra le più importanti nelle scienze sociali per la sua estensione disciplinare, in quanto trova diffusione dalla sociologia all’antropologia, dalla scienza politica alla psicologia sociale. La sua origine non può circoscriversi con precisione, giacché l’idea generale che spiegare un fenomeno sociale significa identificare la funzione da esso svolta all’interno di una realtà totale concepita come una unità è, appunto, antichissima. Comunque, in genere per le scienze sociali si ricorre al pensiero dell’antropologo Bronisław Malinowski, il quale propone il funzionalismo quale metodo in grado di superare l’approccio psicologistico nella ricerca antropologica. É davvero insufficiente, secondo Malinowski, occuparsi della magia o della religione, della mitologia o delle conoscenze primitive, ricorrendo alla descrizione degli stati psicologi introspettivi degli individui. Malinowski, invece, fonda la propria ricerca su di una base completamente diversa: per cogliere la funzione di ogni istituzione sociale bisogna comprendere il modo attraverso il quale essa giunge a soddisfare i bisogni primari e secondari dell’essere umano e sociale. L’intera cultura, allora, è interpretata come una struttura elaborata dall’uomo per consentire l’adattamento armonico di una società al suo ambiente. L’analisi funzionale di Malinowski, quindi, parte da un presupposto: «in ogni tipo di civiltà, ogni costume, ogni oggetto materiale, idea e opinione adempiono una qualche funzione vitale»9. Malinowski lavorò su questo approccio teorico alla London School of Economics, e fra i suoi allievi ci fu proprio Talcott Parsons, colui al quale si imputa lo sviluppo più importante del paradigma funzionalista nelle scienze sociali.

La lettura delle opere di Parsons non è agevole. Lo stile è complesso è l’indirizzo soprattutto teoretico delle sue opere non facilita l’impresa. C’è chi ha condotto una critica feroce nei confronti delle astrattezze del pensiero parsonsiano: per esempio Charles Wright Mills ha provato a dimostrare, traducendo alcuni passaggi complicatissimi di Parsons in una forma linguistica più semplice, che se si eliminano le inutili complicazioni teoriche e concettuali si possono trovare alcune idee buone, ma niente di più10. Pitirim A. Sorokin, invece, è ancora più drastico nel criticare questo aspetto del lavoro di Parsons. Fa riferimento all’«abracadabra parsonsiano» per mettere in rilievo l’oscurità di alcuni suoi elementi concettuali, e cita esplicitamente «la predilezione di Parsons per l’espressione di idee banali in forme pesantemente complicate»11. Pur tenendo presenti le giustificate critiche di Wright Mills e di Sorokin, non si può ignorare che Parsons ha tracciato una parte considerevole della storia delle scienze sociali e che le sue idee sono portate avanti ancora oggi con grande intensità.

Il percorso teorico di Parsons sembra rical-care i passaggi fondamentali intrapresi da Pareto12. Come abbiamo visto Pareto si propose, in apertura della sua opera, di studiare attraverso strumenti logico-sperimentali l’azione umana. La sua prima classificazione fra azione logica e azione non logica costituisce la distinzione fondamentale che condurrà al discorso sui residui e sulle derivazioni, da questi muoverà l’analisi alla forma della struttura sociale e alla circolazione delle élites di potere. Allo stesso modo, la prima grande opera di Parsons è dedicata all’analisi della struttura dell’azione sociale. L’intento è quello di adottare un punto di vista in palese contrasto con l’indirizzo positivistico-comportamentista, secondo il quale si può interpretare l’azione umana a partire dallo schema stimolo-risposta. L’analisi di Parsons, invece, pone in evidenza gli aspetti teleologici e volontaristici dell’azione sociale, cioè quegli aspetti nei quali si dà un attore, un fine (una situazione futura verso la quale è orientato il processo dell’azione), una situazione di partenza (analizzabile poi in base a due elementi: quelli nei confronti dei quali l’attore non ha possibilità di controllo, che cioè egli non può modificare o fare a meno di modificare in relazione al suo fine e sono le condizioni -, e quelli sopra i quali egli ha tale possibilità di controllo – cioè i mezzi). É implicito nella concezione stessa di questa unità, nei suoi usi analitici, un determinato modo di relazione tra questi elementi. Cioè, nella scelta di mezzi alternativi per un dato fine, in quanto la situazione consenta delle alternative, si ha un «orientamento normativo» dell’azione13.

All’interno del suo impianto teorico, Parsons relega il cambiamento sociale a fenomeno marginale e periferico, e comunque sottomesso alle leggi dell’equilibrio dei sistemi. L’avvenire è prigioniero delle leggi della dinamica dei sistemi sociali. La giustificazione di questo assunto è di natura logica e procede dalle questioni basilari del funzio-nalismo parsonsiano. L’azione non si comprende solo ricorrendo alla soggettività dell’attore, e l’attore non è detto che sia un individuo, può infatti essere anche un gruppo, un’organizzazione, una civiltà. Come abbiamo visto nella citazione di Parsons, l’azione sociale si definisce innanzitutto come un comportamento umano motivato, ma bisogna anche tener conto che questo comportamento è guidato dai significati che l’attore scopre nel mondo esterno. In pratica, la teoria di Parsons studia l’azione sociale a partire dal dualismo attore-situazione. Essa premette una visione che, metaforicamente, concepisce l’attore sociale come immerso in situazioni e la sua azione è sempre il risultato della lettura dell’insieme di segni che egli percepisce nell’ambiente circostante e ai quali risponde. Questo mondo esterno, questo ambiente circostante all’attore, è innanzitutto l’ambiente psichico in cui si svolge l’azione, cioè gli oggetti materiali, le condizioni climatiche, la geografia e la geologia dei luoghi, ma anche l’organismo biologico nel caso di un attore individuale. L’attore sociale è sollecitato da questi elementi, li interpreta, percependo così la realtà della situazione, dà un senso ad essa, quindi agisce.

In tutto questo, un posto importante è oc-cupato dagli elementi culturali e simbolici. D’altronde, come abbiamo appena visto, la struttura dell’azione sociale fa costantemente riferimento ai significati, di conseguenza essa si confronta incessantemente con le strutture simboliche, giacché è soprattutto attraverso segni e simboli che l’attore percepisce e conosce la situazione nel quale è inserito. Ma queste strutture simboliche hanno anche un’altra importante funzione, cioè quella di articolare le regole di comportamento, le norme, i valori culturali che servono a guidare l’attore nell’orientamento della sua azione. Per l’azione sociale, quindi, perseguire un fine significa soddisfare, innanzitutto, delle aspettative normative e queste sono interiorizzate da ogni attore e costituiscono le norme dell’azione.

La teoria di Parsons fonda l’analisi sistemica dell’azione sociale. L’azione, infatti, si presta bene alla concettualizzazione sistemica. Essa si presenta come formata da tante unità, per cui si può scomporre in frazioni di gesti, di parole, di mimiche. La stessa azione si inscrive all’interno di una totalità più grande, per esempio il comportamento del padre si colloca all’interno delle relazioni fra i familiari, e così via. Per tale via, la concezione del sistema dell’azione sociale di Parsons si articola lungo tre proposizioni teoriche: a) le unità del sistema e il sistema stesso devono rispondere a certe modalità di organizzazione, in modo che si costituiscano degli elementi o delle componenti relativamente stabili che possano servire da punti di riferimento per l’analisi del sistema. Nel sistema dell’azione, i modelli normativi e, ad un livello di astrazione più elevato, le «variabili strutturali», rivestono proprio questo ruolo; b) la seconda proposizione implica la nozione di funzione: perché un sistema di azione esista e si conservi, certi bisogni elementari del sistema, in quanto tale, devono essere soddisfatti. É il problema dei prerequisiti funzionali, o anche delle dimensioni funzionali del sistema di azione; c) la terza condizione è in rapporto con i processi del sistema stesso e con l’interno del sistema: per sua natura un sistema di azione implica delle attività, dei cambiamenti, un’evoluzione che non possono prodursi per caso, ma debbono obbedire a certe modalità e a certe regole.

Nella sua formulazione più semplice, il sistema di azione sociale è centrato sull’organiz-zazione dei rapporti di interazione fra l’attore e la sua situazione. La questione alla quale Parsons de-dica un approfondimento particolare è quella dell’ordine. In pratica, come succede che nell’interazione fra l’attore e la situazione si diano interazioni stabili e costanti? Non c’è dubbio, infatti, che nonostante le individualità e le singolarità delle manifestazioni sociali degli esseri umani, sussiste un certo ordine strutturale nelle interazioni sociali. Parsons trova di estremo interesse per la sociologia occuparsi dell’ordine sociale. É su questo aspetto che tanti critici hanno accusato Parsons di essere un conservatore sociale che punta al mantenimento dello status quo. Critiche forse esagerate, comunque riconducibili a un clima ideologico che vedeva i movimenti di pensiero socialisti progettare il cambiamento sociale e la rivoluzione delle masse. Un’analisi sociologica basta sullo studio dell’ordine sociale non poteva, allora, che essere oggetto di critiche e polemiche. Bisogna precisare, comunque, che la questione dell’ordine sociale è pensata da Parsons quale strumento concettuale in grado di produrre i problemi dell’analisi del sistema sociale. La lettura a sostegno dell’associazione fra la sua teoria e il pensiero conservatore è, su questo aspetto, un po’ forzata. Allora, riformulando la domanda fondamentale, in cosa risiede il fondamento dell’ordine sociale? Nella struttura del sistema dell’azione, cioè nei modelli, nelle norme e nei valori che hanno un significato per l’attore, nel momento in cui questi sono interiorizzati dalla personalità e nello stesso tempo istituzionalizzati nella società e nella cultura.

Buona parte di quest’opera è dedicata all’analisi delle teorie di Alfred Marshall, di Vilfredo Pareto, di Emile Durkheim, di Max Weber, di Ferdinand Tönnies e di Karl Marx, soprattutto in riferimento al loro modo di intendere l’azione sociale. Secondo Parsons, tutti questi momenti teorici convergono su di una teoria volontaristica dell’azione che solo con la sua opera riesce ad avere un definitivo completamento. In questo, il suo atteggiamento, al pari di quello di Pareto, sembra pretenzioso: tutte le teorie precedenti, in pratica, non hanno fatto che introdurre il sistema parsonsiano. Non c’è dubbio che l’enfasi posta da Parsons sull’equilibrio del sistema sociale ha penalizzato la parte della sua teoria relativa al mutamento sociale. D’altronde, la categoria di equilibrio richiama concetti di inerzia, di stabilità, di conservazione dinamica di un stato prefissato. Parsons si è occupato della teoria del mutamento sociale in un capitolo della sua opera Il sistema sociale.

Prima di affrontare la teoria del mutamento, bisogna precisare che per dinamica sociale non si intende generalmente tutti i processi, cioè quelli interni al sistema e i processi di cambiamento del sistema. La distinzione la si comprende facendo riferimento al concetto di equilibrio: i processi interni al sistema sono funzionali alla conservazione dell’equilibrio, che per questo viene designato come «equilibrio in movimento»14. Analogamente al caso dell’omeostasi in fisiologia, il processo sociale studiato da Parsons è sorretto dalla legge dell’inerzia. Come può succedere che il cambiamento di certe condizioni produce a volte alterazioni nel sistema e a volte no?

Il primo fenomeno, empiricamente rilevante, è quello degli interessi costituiti. Nel linguaggio (complesso) parsonsiano, l’equilibrio è stato definito come integrazione di bisogni-disposizioni degli attori con l’insieme dei modelli culturali, fra i quali emergono i modelli di orientamento al valore. Una tensione altro non è che il turbamento del sistema di aspettative fondamentale per l’integrazione. In questo senso, la tensione suscita sempre dei processi riequilibratori, dei meccanismi di difesa e di adattamento. In questo senso, il mutamento sociale è sempre il risultato del superamento di una resistenza. Come non si può dare ragione alle critiche di Sorokin sull’«abracadabra parsonsiano»? In effetti, Parsons non fa che descrivere un meccanismo per cui il cambiamento di un equilibrio sociale comporta la resistenza di quegli interessi del sistema che trovano realizzazione in quell’equilibrio. La precisazione è che per «interesse» non si intende solo quello meramente economico o politico. La definizione di Parsons è più generale e abbraccia anche questi: «si tratta fondamentalmente dell’interesse a mantenere le gratificazioni connesse a un sistema stabilito di aspettative di ruolo, le quali costituiscono – si noti bene – gratificazioni di bisogni-disposizioni, e non già di “impulsi” nel semplice senso edonistico»15. Contrariamente alle critiche che le teorie marxiste hanno rivolto a Parsons in termini di conservazione dello status quo, è in questo frangente che il nostro autore mette in rilievo che per operare un cambiamento del sistema sociale è necessario vincere e superare gli interessi costituiti16. Questo significa, metodologicamente, che qualsiasi studio del cambiamento sociale deve partire dall’analisi degli interessi presenti e operanti nel sistema sociale cioè, nel linguaggio tipico delle teorie del conflitto sociale – lontanissimo da quello parsonsiano - , deve procedere dallo studio dei rapporti di forza presenti.

Lungo questa linea, Parsons critica anche gli schematismi storici delle dottrine ideologiche del mutamento storico-sociale. Non esistono le «fonti intrinsecamente primarie di impulso al mutamento». Né il fattore economico (il marxismo), né quello organico (la lunga tradizione che arriva fino a Spencer), né le idee (idealismi e storicismi), possono invocare, nella struttura del sistema sociale costruito da Parsons, una posizione di rilievo superiore a quella di tutte le altre. Dice Parsons: «il principio metodologico centrale della nostra teoria è quello dell’inter-dipendenza di una pluralità di variabili»17. In pratica, può anche darsi una situazione nella quale una variabile gioca un ruolo più marcato rispetto alle altre, tuttavia questa valutazione deve prodursi solo dopo una verifica empirica. Altrimenti si rischia di farne «una questione di principio», cioè di mettere al servizio dell’ideologia l’analisi sociologica. Ma, continua Parsons, è molto più interessante l’esito del mutamento, più che la sua causa. Questa preferenza si esprime negli studi sulla «direzione del muta-mento nei sistemi sociali». Per arrivare a questo caposaldo teorico della concenzione parsonsiana del divenire sociale, si deve condurre un approfon-dimento del sistema dell’azione sociale. Esso può intendersi quale complesso di processi orientati, e nel concetto di orientamento vi è già, intrinse-camente, la dimensione direzionale dell’azione stessa. Rispetto al problema dell’orientamento dobbiamo fare riferimento a due vettori principali della direzionalità: il primo è la gratificazione, mentre il secondo è la strutturazione o organizzazione della realizzazione dei valori. Analizziamo il vettore gratificazione. Parsons nega ogni possibilità intesa a definire la direzionalità del mutamento del sistema sociale a partire dalla gratificazione. La tendenza all’ottimizzazione della gratificazione non può dire nulla ai sistemi sociali giacché questi ultimi trascendono lo spazio di vita del soggetto agente. Vale a dire, in parole più semplici, che la tendenza a compiere azioni utili e autogratificanti vale per gli individui, non può essere accostata a realtà più complesse come i sistemi sociali18. Fra l’altro, approfondendo ulteriormente la questione, si osserva che lo stato di gratificazione degli individui è ottenuto come funzione della loro integrazione in un sistema sociale particolare, e non può quindi essere assunto come canone della direzione del mutamento dei sistemi sociali in generale. Il contorsionismo parsonsiano, necessario forse per la generalizzazione del suo pensiero, altro non ci ricorda che gli interessi particolari, proprio in quanto particolari, non corrispondono mai a quelli gene-rali, neanche quando coincidono. Tuttavia, è ovvio che il cambiamento può nascere perché certi interessi particolari muovono alla trasformazione del sistema, ma deve essere chiaro che la direzione generale del cambiamento non può avere come fonte esplicativa unicamente quegli interessi particolari19. Per cogliere meglio questa direzione bisogna fare riferimento a un altro carattere, cioè alla componente culturale dell’orientamento. Questo fattore è più valido della gratificazione per descrivere la direzione del mutamento. Infatti, la cultura può trasmettersi nelle trasformazioni sociali, mentre lo stato di autogratificazione di un individuo non si trasmette ai suoi successori. In merito a questa componente culturale, la nostra analisi deve soffermarsi soprattutto sui sistemi di orientamento di valori, in quanto sono quelli che offrono i modelli di collegamento fra il sistema culturale e il sistema dell’azione sociale. Allora scopriamo, dopo questo lungo itinerario analitico, che «esiste un fattore intrinseco di direzionalità di mutamento nei sistemi sociali – direzionalità che è stata formulata in modo classico da Max Weber con il nome di “processo di razionalizzazione”»20. Insomma, Parsons sembra ritornare sulle idee di cambiamento sociale già esaminate attraverso il pensiero di Weber. Anche per Parsons le idee di cambiamento e di avvenire devono articolarsi attorno alla generale legge della razionalizzazione delle condizioni della vita associata. É bene, tuttavia, precisare che fra Parsons e Weber esiste un rapporto problematico. Proprio l’analisi di questo rapporto ci può indirizzare alla critica del pensiero sistemico di parsonsiano in merito alla concezione di avvenire implicita nella sua teoria.

Parsons ha in grande considerazione il lavoro di Weber. Tutto sommato, vorrebbe offrire della sua opera una valutazione in termini di completamento degli sforzi analitici di Weber. D’altronde, dice Parsons, l’impostazione metodo-logica di Weber non gli ha consentito di sviluppare le sue pur brillanti teorie in un sistema generalizzato dell’azione sociale21. In realtà questa tesi non è sostenibile. Fra Weber e Parsons c’è una grande distanza in merito alla natura e allo scopo della scienza sociale. Weber non fa mai astrazione dalla storia per conoscere l’uomo sociale, Parsons ha come obiettivo la logica astratta e metastorica della conoscenza sociale. Weber non ha mai costruito un sistema dell’azione sociale, così come lo intende Parsons, perché non si dà alcun sistema logico al di fuori del contorno storico e spirituale della socialità umana. Parsons mira a costruire un congegno concettuale nel quale ogni azione, collocata comunque sia nel tempo e nello spazio, riesca a trovare un programma esplicativo. Nel suo pensiero si realizza la fine delle letture storiche dell’azione umana. L’uomo è concettualmente ridotto a meccanismo che agisce in modo più o meno complicato in funzione di tutta una serie di elementi compresenti nel suo sistema.

Anche la sua visione dell’avvenire, in tal senso, è penalizzata dall’astrattezza del suo con-gegno concettuale. L’evoluzione dei sistemi sociali, in Parsons, è regolata da due grandi leggi: una legge generale dell’evoluzione e la legge della gerarchia cibernetica che ne indica la direzione. Ricorrere ai modelli della biologia non rappresenta un problema, in quanto esistono dei denominatori comuni tra i principi che presiedono all’evoluzione degli organismi e quelli che governano il sistema dell’azione sociale. In particolare, osserviamo nella storia dell’evoluzione degli organismi viventi che i sistemi che sono sopravvissuti alla selezione sono quelli che più rapidamente e con maggiore ampiezza si sono adattati all’ambiente circostante e alle trasformazioni di questo. Il principio fondamentale dell’evoluzione è proprio la capacità di adattamento generalizzata. Questa capacità è fondata su due processi del cambiamento: la differenziazione e l’integrazione. Una società progredisce nella misura in cui è in grado di differenziarsi continuamente, in modo da poter rispondere a tutti i suoi bisogni in maniera più completa ed esauriente. Allo stesso tempo, affinché ponga in essere una continua differenziazione, essa deve costantemente risolvere i problemi d’integrazione che l’arrivo di nuovi elementi creano. Ecco, la differenziazione crescente e la coordinazione dei nuovi elementi in termini di integrazione sono quei processi che consentono a un sistema sociale di adattarsi costantemente all’ambiente circostante.

La seconda legge, quella della gerarchia cibernetica, ha un contenuto che nelle pagine pre-cedenti è stato già introdotto. Questa legge indica la direzione dell’evoluzione nel futuro a lungo termine. Questa direzione va ricercata nei cambiamenti del sistema culturale, perché solo il sistema culturale possiede la pienezza della trasferibilità del suo carattere di generazione in generazione. Non solo, il sistema culturale riesce pienamente a coordinare, e quindi a controllare, il sistema dell’azione sociale (attraverso il sistema dei valori). In definitiva, i cambiamenti operanti nel sistema culturale sono quelli più radicalmente significativi per l’analisi delle configurazioni del sistema sociale nell’avvenire. Parsons utilizzò queste leggi in alcune opere successive per descrivere gli stadi principali dell’evoluzione sociale22. Egli ne distinse tre: la società primitiva, la società intermedia e la società moderna. A partire dalla considerazione della legge della gerarchia cibernetica, è il fattore culturale che è capace di descrivere i mutamenti avvenuti. Il passaggio dalla società primitiva alla società intermedia è avvenuto con l’apparizione della scrittura. La scrittura ha rappresentato un elemento culturale fondamentale, giacché ha contribuito alla stabilizzazione dell’universo culturale. La tradizione orale non poteva trasmettere i contenuti culturali con la stessa efficacia della scrittura, e attraverso quest’ultima l’uomo ha potuto sviluppare il proprio pensiero, fissando idee e sentimenti, ragionamenti ed emozioni e trattando questi come oggetti al di fuori della sua soggettività ha potuto costruire i sistemi di pensiero, le teorie, gli orientamenti culturali. Il passaggio dalla società intermedia alla società moderna avviene con l’apparizione del diritto, il quale ha consentito l’accrescere della stabilità e della permanenza della cultura. Il diritto specifica in maniera rigorosa e razionale le regole e le norme di comportamento, istituzionalizza valori, principi, ideali. In breve, rende i costumi culturali meno dipendenti dalle influenze dei comportamenti sociali a breve termine e fornisce continuità al sistema culturale.

In pratica, l’evoluzione sociale per Parsons è l’affermazione progressiva della cultura nella vita umana e sociale. L’evoluzione è il risultato della differenziazione del sistema culturale e della sua stabilità.

Insomma, dopo questo lungo itinerario partito con la sua analisi della struttura sociale, rico-nosciamo nel pensiero parsonsiano addirittura elementi teorici analoghi a quelli elaborati da Spencer nel secolo precedente. Attraverso l’opera e la teoria di Parsons abbiamo ricondotto tutta l’intensa vitalità storica e sociale delle società umane all’interno di un apparato, di un meccanismo, di un congegno, in grado di contenere all’interno del suo sistema anche la più remota delle vicende umane. Il sistema di Parsons, di fatto, distrugge qualsiasi ambizione a voler vedere nell’avvenire il luogo dove l’uomo può ancora scrivere storie diverse, non contemplate nella struttura del suo presente sociale. Di fatto, l’avvenire subisce una mutilazione filosofica di considerevole entità: la creatività e la libera volizione umana perdono via via importanza, sono sempre meno storicamente determinanti per la configurazione di un avvenire desiderabile e realizzabile, e il futuro diventa procedura sistemica, applicazione di regole che si danno in ogni luogo e in ogni tempo.

Quando la dimensione sistemica della scienza sociale approda alla ricerca politica, le implicazioni meccanicistiche vengono addirittura esa-sperate. Il caso più evidente, al limite dell’esage-razione, è quello dell’analisi sistemica della politica di David Easton. Si tratta, come si è detto da più parti, di una teoria talmente astratta da rasentare l’inutilità. La scienza politica, tuttavia, è riuscita lo stesso a coniugare le proprie pretese sistemiche in modelli e teorie interessanti dal punto di vista della concettualizzazine teorica e della ricerca empirica. In tal senso, ci si servirà esclusivamente dell’analisi sistemica di Easton quale esemplificazione didattica della riduzione del problema dell’avvenire all’interno dei paradigmi sistemici23.

Nel recepire le nuove prospettive scienti-fiche del ventesimo secolo, la scienza politica scopre nel comportamento del sistema politico l’unità di analisi sulla quale fondare la sua ricerca teorica ed empirica. Al posto delle tradizionali categorie di Stato e di potere, la politologia scopre un nuovo e preciso campo di ricerca, in grado di superare le concezioni verticali di Stato e di potere, e che consente pure una definitiva emancipazione del dominio della scienza politica da quello della filosofia politica e della storiografia.

Il tentativo più accreditato di porre ordine nella teoria politica sistemica è stato operato da David Easton nel 196524, vale a dire diversi anni dopo quella che abbiamo individuato come la svolta della scienza politica. Come mai tanto ritardo? Indubbiamente, il paradigma sistemico permette una molteplicità di approcci alla politica, e riassumere le diverse modalità teoriche e metodologiche utilizzate, cioè ordinare il paradigma, è una operazione tutt’altro che semplice. Easton si lancia, invece, in questa impresa e delinea i presupposti e gli obiettivi del movimento comportamentista. L’autore canadese individua otto proposizioni del movimento comportamentista. Esse mirano alla fondazione di «una scienza della politica modellata sui presupposti metodologici delle scienze naturali»25, e richiamano perciò il politologo a una prassi di ricerca orientata sulle seguenti direttrici:

1. regolarità: l’interesse è per la registrazione delle uniformità riscontrabili nel comportamento politico;

2. controllo: dalle regolarità del comportamento possiamo costruire leggi e teorie, le quali necessitano di processi di verifica ulteriori a partire dalle osservazioni;

3. tecniche: la selezione degli strumenti da adottare per l’analisi è un passo decisivo per la ricerca politologica;

4. quantificazione: la registrazione dei dati deve avvenire, possibilmente, attraverso processi di misurazione quantitativa;

5. valori: guai a confondere giudizi di valore con giudizi di fatto;

6. sistematizzazione: la ricerca procede congiuntamente al livello teorico ed empirico;

7. scienza pura: il sapere prodotto dal politologo deve poter essere applicabile, tuttavia l’esercizio operativo della scienza politica deve configurarsi quale procedura puramente conoscitiva, cioè logicamente volta alla comprensione e spiegazione dei fenomeni della politica;

8. integrazione: la scienza politica deve avvalersi delle conoscenze prodotte da altre discipline af-fini, quali le scienze giuridiche, la sociologia, la filosofia politica, la storiografia, ecc.

Su queste basi, secondo Easton, è possibile fondare la coerenza all’approccio comportamentista della ricerca politologica. A dire il vero, gli otto punti descritti, nella loro generalità, potrebbero essere applicati a qualsiasi disciplina delle scienze umano-sociali. Ripercorrendo la storia delle scienze sociali, si potranno riconoscere nella ricerca della regolarità e nel controllo metodologico (i punti 1 e 2 avanzati da Easton) le ragioni dell’affermazione del metodo sociologico rispetto a quello storiografico, nella distinzione fra fatti e valori le riflessioni sull’avalutatività di Weber, ecc.

Cos’è il sistema politico di Easton? Un sistema è tutto ciò che è composto di parti connesse fra di loro. Le parti possono essere di diversa specie e le connessioni possono essere legami fisici, concettuali, matematici, ecc. Un sistema ecologico, per esempio, sarà costituito da specie viventi (esseri umani, animali, vegetali) da caratteri geologici, geografici e meteorologici, da connessioni fisiche e antropologiche. Un sistema, in breve, è un concetto molto generale. A livello micro, un sistema ha luogo, per esempio, entro ogni rituale di conversazione collegato al sistema più grande del network di interazioni rituali tipici di una cultura.

Questo significa che, per essere osservato ade-guatamente, qualsiasi raggruppamento sociale deve essere considerato sotto un duplice profilo. Innan-zitutto come una costellazione di membri, quindi come una più o mena complessa rete di relazioni interindividuali.

Così, per quanto riguarda la vita politica, possiamo certo osservare i singoli protagonisti e le singole istituzioni di un dato regime. Ma se vogliamo sapere come e perché tali protagonisti si influenzano a vicenda, riuscendo a dar vita a vari tipi di regimi politici, dobbiamo guardare all’insieme delle relazioni che legano, l’un l’altra, le varie «parti» del raggruppamento in questione.

Arriviamo così alla definizione di sistema politico, costruita su quattro punti generali: il sistema, l’ambiente, la risposta, la retroazione26. A par-tire dalla descrizione del tipo di interazioni racchiuse all’interno del sistema si stabiliscono le diverse accezioni della materia politica. Almond e Powell, per esempio, includono nel sistema politico «tutte quelle interazioni che riguardano l’uso di coercizione fisica legittima»27, in adesione alla celebre definizione weberiana. Duverger, invece, tratta il sistema politico nella duplice funzione di sistema globale (modello integrato dell’articolazione di tutti i gruppi umani) e l’insieme delle «istituzioni del potere, dell’apparato statuale e i suoi mezzi di azione, e tutto quanto è a esso collegato»28. Il sistema politico si distingue dall’ambiente in cui esiste ed è aperto alle sue influenze. Le variazioni nelle strutture e nei processi all’interno di un sistema possono essere utilmente interpretate come sforzi alternativi, impliciti o precisi, dei membri di un sistema per regolare o fronteggiare le tensioni critiche che provengono da cause ambientali o interne, e queste sono le risposte sistemiche. Per la retroazione (feedback), la capacità di un sistema di continuare a durare a dispetto delle tensioni è funzione della presenza e della natura dell’informazione e di altre influenze che ritornano ai suoi attori e decision maker.

Sono la terza e quarta premessa, secondo Easton, che distinguono questo tipo di analisi dei sistemi dagli altri approcci allo studio della vita politica. Vale a dire: si possono trovare altre formulazioni di studi della politica che adottano linguaggi nei quali compaiono frequentemente le aggettivazioni del sistema, ma l’analisi sistemica della politica si appronta, in modo compiuto, quando si tengono presenti la risposta e il feedback.

Ma una volta avuto il sistema politico, che cosa ci si potrà fare? Se abitualmente lo studio dei corpi legislativi, del potere esecutivo, dei partiti, delle organizzazioni amministrative, dei tribunali, dei gruppi di interesse, ecc. impegna il politologo, lo scienziato della politica aderente alla prospettiva sistemica e comportamentista relega le strutture formali e informali a un ruolo di secondo piano, preferendo, invece, concentrarsi sulle interazioni politiche di gruppi di individui. L’assunto è che esistono certe attività e processi politici fondamentali, caratteristici di tutti i sistemi politici, anche se le forme strutturali attraverso le quali si manifestano possono variare e variano considerevolmente in ciascun luogo e periodo. Insomma, esistono relazioni politiche precise e ricorrenti anche se si esprimono in strutture diverse. Alla rilevazione di questa regolarità mira l’analisi sistemica. Ma cosa è una interazione politica? Come differisce dalle altre forme di interazione fra individui? Ancora secondo Easton, «ciò che distingue le interazioni politiche da tutti gli altri tipi di interazioni sociali è il fatto che esse sono prevalentemente orientate verso le assegnazioni imperative di valori per una società»29. In parole più semplici, il sistema politico si fa obbedire nella sua assegnazione di “condotte sociali”.

Che tipo di avvenire si prefigura per il funzionamento del sistema politico di Easton? Le concettualizzazioni connesse al sistema politico hanno il loro banco di prova nel mutamento. Come reagisce il sistema politico in periodi di mutamento, di trasformazione? O meglio, come risponde il sistema alle tensioni esterne o interne che ne minacciano l’equilibrio e il funzionamento? Il sistema politico può essere sottoposto a influenze di vario genere provenienti dall’ambiente oppure può subire gli effetti di fatti che dall’interno si propongono al sistema. Queste influenze, questi effetti, possono essere chiamati disturbi. É utile considerare i disturbi o le influenze che si verificano nel comportamento dei sistemi ambientali come scambi o come transazioni che attraversano i confini del sistema politico. Il termine di scambio può essere utilizzato quando intendiamo riferirci alla reciprocità della relazione, cioè laddove ciascuno esercita una influenza reciproca sull’altro. Possiamo invece servirci del termine di transazione quando intendiamo sottolineare il movimento di un effetto in un’unica direzione semplicemente attraverso il confine da un sistema all’altro. In tal modo è possibile semplificare la lettura dei meccanismi che legano le interazioni fra sistemi, o fra sistema politico e ambiente.

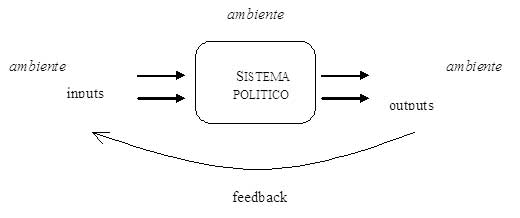

Il modello semplificato di sistema politico è stato curato da Easton nel modo rappresentato in figura.

Questa rappresentazione grafica rivela che, nella forma più semplificata, un sistema politico non è nient’altro che un mezzo mediante il quale determinati tipi di inputs vengono convertiti in outputs.

É sorprendente osservare come le concet-tualizzazioni della scienza politica siano così radicalmente mutate dalla concezione classica ancora viva nelle riflessioni dei pensatori di inizio secolo. La pretesa della scienza politica era quella di voler argomentare di politica a partire da categorie assolute quali lo Stato e il potere. Adesso, invece, il sistema politico viene concepito come una scatola nera della quale ci proponiamo di conoscere il comportamento, e gli oggetti che la compongono passano decisamente in secondo piano.

Il programma di Easton ha prodotto numerose critiche. Raccogliendole e classificandole, è possibile riconoscere soprattutto due grandi questioni, la seconda delle quali risponde pienamente anche all’esigenze espresse in questo lavoro. Innanzitutto, lo sforzo della teoria sistemica verso la costruzione di un apparato di indagine impostato scientificamente finisce – quasi inevitabilmente – per tradursi nell’esasperata elaborazione delle ipotesi, nell’incessante accumulo di dati empirici, nella formulazione delle spiegazioni e delle predizioni. Il problema è che tutto questo finisce, molto spesso, per far regredire l’indagine politologica a mero fattualismo, ossia alla raccolta disordinata e assillante di dati numerici e statistici, magari ritenuti gli unici idonei alla ricerca scientifica ma di fatto spesso inutili e poco espressivi.

La seconda critica – alla quale in questa sede si può dare piena adesione - mette in rilievo come nel sistema politico di Easton sia completamente assente la prospettiva del divenire storico-sociale. Mentre trova piena espressione la dimensione sincronica, quella diacronica è sottovalutata, praticamente rimossa. Perché mai il comportamento di un sistema politico non potrebbe trovare capacità esplicativa ricorrendo all’analisi storica, oppure a partire dai comportamenti che nel passato gli elementi del sistema hanno sostenuto? In questa assidua ricerca di una separazione metodologica con discipline affini, come la storiografia, la scienza politica ha rischiato, e tuttora sta rischiando, nell’accezione comprotamentista, di trascurare il divenire. È chiaro che il sistemista che ha aderito al

paradigma eastoniano registra come patologico e fastidioso il cambiamento strutturale del sistema. Di più, egli si sentirebbe confortato nella sua ricerca quando sarà stato in grado di progettare quel sistema politico universale configurato come un astratto passe-partout, che magari sia anche in grado di ammettere fra i propri input una rivoluzione politica, dalla quale produrre in output una sensibile variazione di governo (non di sistema, ovviamente!). Le originarie pretese scientifiche di Easton si realizzeranno solo in presenza della perfezione democratica e politica raggiungibile da quei sistemi umani in grado di correggere e trasformarsi senza traumi storici e sociali. Il suo programma scientifico, per trionfare, ha bisogno di coniugarsi con quello politico: invece di rimanere fuori dalla mischia ideologica, la scienza politica eastoniana affida ad una nuova modernissima utopia le proprie sorti.

Note:

1 E. Campelli, Il metodo e il suo contrario, Angeli, Milano, 1994, p. 13.

2 Cf. L. von Bertalanffy, General System Theory, Braziller, New York, 1968; tr.it., Teoria generale dei sistemi, Mondadori, Milano, 1983, "Prefazione".

3 Ibid., p.72.

4 V. Pareto, Trattato di sociologia generale, Barbera, Firenze, 1916; ora nell’edizione Utet, Torino, voll. 4, 1982; § 180, vol. I, p. 180.

5 Ibid., § 249, vol. I, p. 276.

6 Ibid., § 845, vol. II, pp. 700-701.

7 Ibid.

8 Su questo aspetto del pensiero di Pareto, e sulla critica che esso ha ricevuto, mi permetto di rinviare al mio A. Lo Presti, La teoria dell’élites fra filosofia della storia e scienza politica, Nova Millennium Romae, Roma, 2003.

9 B. Malinowski, A Scientific Theory of Culture and Other Essays, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1944; tr.it., Teoria scientifica della cultura e altri saggi, Feltrinelli, Milano, 1962, p. 75.

10 Cf. C. Wright Mills, The Sociological Immagination, Oxford University Press, New York, 1959; tr. it., L’immaginazione sociologica, il Saggiatore, Milano, 1995.

11 P. A. Sorokin, Contemporary Sociological Theories, Harper & Brothers, New York; tr. it., Storia delle teorie sociologiche, voll. 2, Città Nuova, Roma, 1974, pp. 397-398.

12 Sull’influenza di Pareto per l’opera di Parsons si veda G. Rocher, Talcott Parsons et la sociologie américaine, Presses Universitarie de France, Paris, 1972; tr. it., Talcott Parsons e la sociologia americana, Sansoni, Firenze, 1975, cap. II.

13 T. Parsons, The Structure of Social Action, McGraw-Hill, New York, 1937; tr. it., La struttura dell’azione sociale, il Mulino, Bologna, 1986, pp. 84-85.

14 T. Parsons, The Social System, Free Press, Glencoe, 1951; tr.it., Il sistema sociale, Edizioni di Comunità, Milano, 1996, p. 490.

15 Ibid., p. 501.

16 Ibid.

17 Ibid., p. 502.

18 Ibid., p. 506.

19 La stessa affermazione, nel complicato linguaggio parsonsiano, suona così: «l’impulso all’ottimizzazione della gratificazione costituisce, data la sua significanza motivazionale, un aspetto fondamentale della tendenza al mutamento da un tipo particolare di sistema sociale a un altro. Esso non può però essere la fonte delle direzioni generali presenti nella successione dei modelli di mutamento attraverso una serie di mutamenti di tipi», ibid., pp. 506-507.

20 Ibid., p. 507.

21 T. Parsons, La struttura dell’azione sociale, cit., pp. 695 e ss.

22 Cf. le seguenti due opere di T. Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative Perspective, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York, 1966; e Idem, The System of Modern Societies, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York, 1971.

23 Fra l’altro, Easton ha completato il suo paradigma teorico negli anni, fino a produrre un recento lavoro ricompilativo della sua impostazione originario. Cf. D. Easton, The Analysis of Political Structure, Routledge, London, 1990; tr. it., L’analisi della struttura politica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001.

24 D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, Wiley & Sons, New York, 1965; reissued University of Chicago Press, Chicago, 1979; tr. it., L’analisi sistemica della politica, Marietti, Casale Monferrato, 1984.

25 Ibid., p.23.

26 D. Easton, L’analisi sistemica della politica, cit., pp. 41-42.

27 G. A. Almond, G. B. Powell Jr., Comparative Politics. System, Process, and Policy, Little Brown and Company (Inc.), Boston, 1966; tr. it., Politica com-parata. Sistema, processi e politiche, il Mulino, Bologna, 1988, p.27.

28 M. Duverger, Sociologie de la politique, Presses Universitaires de France, Paris, 1973, tr. it., Sociologia della politica. Elementi di Scienza politica, SugarCo, Milano, 1984, p. 323.

29 D. Easton, L’analisi sistemica della politica, cit., p. 70.

IT

IT  EN

EN