![]()

l tema dell’identità è stato oggetto di numerose teorizzazioni e ricerche empiriche nel campo delle scienze psicologiche, lungo sostanzialmente due direttrici (De Beni et al., 2014; Lingiardi e Gazzillo, 2014):

l tema dell’identità è stato oggetto di numerose teorizzazioni e ricerche empiriche nel campo delle scienze psicologiche, lungo sostanzialmente due direttrici (De Beni et al., 2014; Lingiardi e Gazzillo, 2014):

1. da un lato, possiamo annoverare quelle impostazioni che hanno focalizzato maggiormente gli aspetti individuali e autopoietici della costruzione identitaria, spesso lungo sequenze di stadi di sviluppo abbastanza rigide e universali (Erickson, 1959; Kernberg, 1987; ecc.);

2. dall’altro lato, invece, si ritrovano quei modelli socio-culturalisti, che concepiscono l’identità come emergente dalla rete di relazioni e di influenze sociali all’interno del quale si muove l’individuo, con la descrizione di percorsi mai universali ma sempre personali e idiosincratici (Vygotskij, 1973; Bandura, 1997; ecc.).

In realtà, non è possibile separare così nettamente aspetti individuali e relazionali, in quanto la costruzione dell’identità è il risultato dalla continua interazione tra dimensioni personali, spesso anche di tipo neurobiologico (ad esempio le caratteristiche temperamentali del bambino come l’inibizione, che possono condurlo più facilmente verso rappresentazioni identitarie basate su atteggiamenti di timidezza, riservatezza, ecc.), e dimensioni sociali (ad esempio i messaggi educativi provenienti dai genitori, le pressioni dei coetanei, i modelli trasmessi dai media ecc.).

La costruzione identitaria nel periodo prescolare e scolare

Quando osserviamo lo sviluppo identitario nei primi anni di vita e comunque prima della pubertà, dobbiamo innanzitutto rispondere alla domanda: qual è la funzione dell’identità personale nella crescita del bambino?

La risposta più semplice consiste nell’affermare che fornisce unità alle diverse esperienze vissute a scuola ed a casa, nel rapporto con gli adulti e con i coetanei, nel gioco e nello sport, ecc. In ognuno di questi momenti il bambino cerca di fornire un’immagine di se stesso e riceve dei feedback dagli altri: si tratta dei suoi ‘sé situati’, ossia del modo in cui il soggetto viene riconosciuto nei diversi contesti. Queste rappresentazioni vengo poi progressivamente integrate in un’immagine più stabile e ampia di se stesso, il ‘sé riflesso’.

In questo processo, entrano in gioco alcuni meccanismi volti a garantire una maggiore coerenza di questa immagine di se stessi: si tratta cioè di quel fenomeno di ‘riduzione della dissonanza cognitiva’, già discusso da Leon Festinger nel 1957. In altre parole, l’essere umano non gestisce facilmente informazioni tra loro incongruenti e allora tende ad ignorare o distorcere quei dati che risultano dissonanti con l’idea posseduta di una certa dimensione della realtà, che può essere anche il modo in cui vediamo noi stessi.

In tal senso, allora, anche nella costruzione identitaria si attivano processi selettivi e distorcenti, finalizzati ad escludere o a interpretare quei feedback ambientali dissonanti rispetto all’immagine che il soggetto ha sviluppato di se stesso: tra questi processi, possiamo annoverare anche quei meccanismi di cosiddetto ‘disimpegno morale’ che consentono all’individuo di compiere azioni particolarmente violente, mantenendo una percezione socialmente adeguata di se stesso (Bandura, 2017). L’azione di questi meccanismi non è però sempre negativa e patogena, in quanto la loro funzione è soprattutto quella di preservare la costruzione di un’identità che abbia alcune caratteristiche:

- unicità, in modo tale da consentire all’individuo di riconoscersi distinto dagli altri (si tratta di una dimensione basilare soprattutto in età evolutiva, quando il bambino deve acquisire un’identità distinta dai genitori, spesso per opposizione o contrasto);

- coerenza, in modo tale da integrare i diversi aspetti dell’identità personale (quello sociale, quello affettivo, quello sessuale, ecc.) in un’immagine complessiva di sé, evitando contraddizioni eccessive;

- continuità, in modo tale da integrare le successive esperienze in un’immagine stabile di sé, evitando rotture continue (questa dimensione acquisisce rilievo soprattutto nei momenti di cambiamento, come potrebbe essere la migrazione in un contesto sociale e culturale molto diverso, oppure l’insorgenza di una patologia cronica ed invalidante, ecc.);

- evolutività, in modo tale da rendere flessibile e progressivamente più articolata l’immagine che il bambino ha di se stesso (ad esempio, quando il sé riflesso inizia a integrare un numero progressivo di sé situati provenienti da nuove esperienze di vita individuali, come può essere l’ingresso a scuola).

I rischi di rigidità e frantumazione identitaria

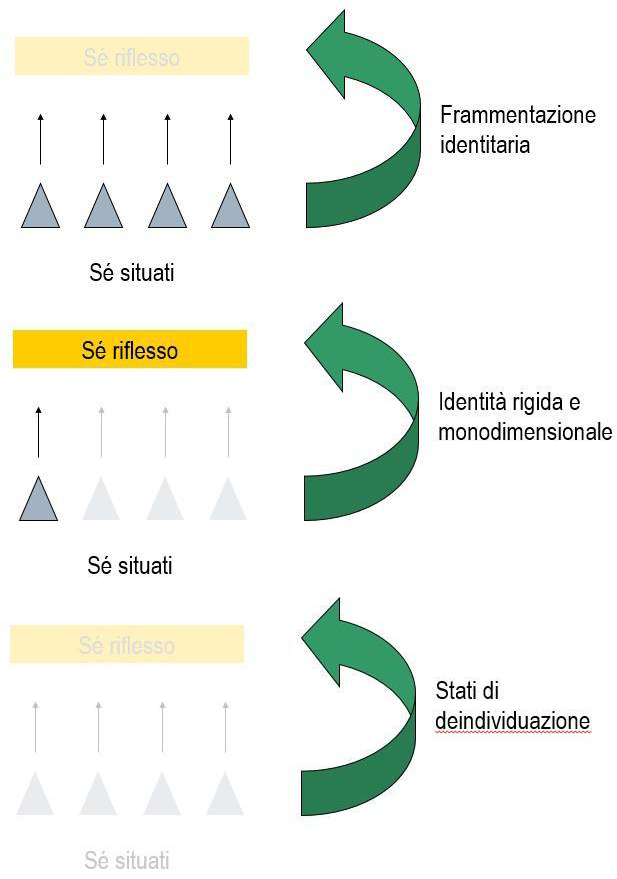

Il processo di costruzione identitaria è estremamente complesso e delicato, pertanto si possono sperimentare varie forme di distorsione, che in alcuni casi possono esitare in veri e propri disturbi dell’identità (Oldham et al., 2017). Schematicamente, possiamo descrivere tre diverse situazioni di rischio.

Identità rigida e monodimensionale

In primo luogo, vi sono quei casi in cui i meccanismi selettivi e distorcenti prima descritti si attivano in modo pervasivo e reiterato, determinando un’identità eccessivamente rigida e disadattiva: questo rischio si palesa soprattutto quando al bambino non viene permesso di vivere esperienze diverse oppure quando i feedback provenienti dall’adulto sono a loro volta distorti (ad esempio, perché non vengono riconosciute delle caratteristiche caratteriali o dei comportamenti particolari). In queste situazioni si creerà facilmente un circolo autoperpetuante: l’identità rigida infatti guida il soggetto a selezionare e ad esporsi solo a esperienze che confermano l’immagine di sé.

Frammentazione identitaria

In secondo luogo, possiamo descrivere quei casi di frammentazione identitaria, in cui cioè si moltiplicano i sé situati ma la persona non riesce a ricondurli ad un’identità complessiva e coerente: si formano così delle identità parziali e scisse, che vengono agite

senza assumersene la piena responsabilità. Ad esempio, le identità virtuali costruite in ambienti online (come i social network) possono essere l’occasione per alcuni ragazzi di esprimere aspetti della propria personalità: talvolta, però, questi aspetti continuano ad essere vissuti in modo scisso online, senza ricondurli ad una integrazione (questo consente ad esempio ad alcuni soggetti di compiere azioni di cyberbullismo senza ritenersi responsabili di quanto agito e senza costruire di sé un’identità aggressiva).

Deindividuazione

Infine, l’ultimo rischio evolutivo si verifica quando il soggetto non riesce a realizzare alcuna costruzione identitaria: potremmo a tal proposito invocare lo storico concetto di ‘anomia’ introdotto da Émile Durkheim e poi ripreso da sociologi successivi (come ad esempio Robert K. Merton), per indicare quello stato di ‘non riconoscimento’ derivante dall’incapacità o dall’impossibilità per l’individuo di riconoscersi in un insieme di norme sociali che non si limitano solamente a dare senso al comportamento ma più in generale fondano la possibilità di identificarsi all’interno di un contesto sociale. In maniera molto più basilare, tuttavia, potremmo pensare alla condizione del bambino che per caratteristiche personali o sociali non si identifica con i modelli presenti nel contesto attuale ma neanche più con quello di provenienza. Sono quelle condizioni di ‘de-individuazione’ che possono portare il ragazzo ad identificarsi con gruppi rigidi, in grado di fornire identità semplici (come è il caso di sette, gang, ecc.).

Conclusioni

La costruzione identitaria in età evolutiva è un tema complesso e, proprio per questo, aperto a grandi possibilità ma anche a rischi rilevanti. Di conseguenza, è fondamentale che il campo della ricerca continui ad approfondire il ruolo di fattori individuali, educativi e sociali, ma soprattutto la loro interazione all’interno di modelli complessi e dinamici. In tal modo, potremo evitare semplificazioni eccessive nella spiegazione del processo, ma soprattutto potremo guidare in modo più efficace le azioni educative formali ed informali volte a proteggere questo percorso identitario da distorsioni di diversa origine e natura.

Riferimenti bibliografici

Bandura A. (1997). Autoefficacia: teoria e applicazioni. Trento: Erickson.

Bandura A. (2017). Disimpegno morale: come facciamo del male continuando a vivere bene. Trento: Erickson.

De Beni R., Carretti B., Moé A. e Pazzaglia F. (2014). Psicologia della personalità e delle differenze individuali. Bologna: Il Mulino.

Erikcson E. H. (1959). Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues, 1, 1-171

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press.

Lingiardi V. e Gazzillo F. (2014). La personalità e i suoi disturbo. Milano: Raffaello Cortina.

Oldham J.M. (2017). Trattato dei disturbi di personalità. Milano: Raffaello Cortina.

Vygotskij L.S. (1973). Lo sviluppo psichico del bambino. Roma: Editori Riuniti.

IT

IT  EN

EN