|

L’imprenditoria Immigrata In Italia Olha Kostyuk |

Introduzione

L’imprenditoria immigrata è ormai un elemento strutturale dell’economia italiana e rappresenta sicuramente uno degli aspetti più interessanti del fenomeno migratorio.

L’imprenditoria immigrata è ormai un elemento strutturale dell’economia italiana e rappresenta sicuramente uno degli aspetti più interessanti del fenomeno migratorio.

In questo capitolo si analizzano gli aspetti salienti dell’imprenditoria immigrata dei nostri giorni in Italia, rileggendo le teorie enarrate nel capitolo precedente alla luce dei più recenti dati diffusi dalle fonti statistiche ufficiali.

Si partirà dall’analisi della formulazione giuridica italiana dei concetti di “imprenditore” e “imprenditore immigrato” evidenziando la differenza tra imprenditore e lavoratore autonomo.

Si proseguirà esaminando gli aspetti socio-economici che più direttamente incidono sull’iniziativa imprenditoriale immigrata, favorevolmente o no, declinando nel contesto italiano le teorie già presentate nel primo capitolo.

Per finire, si proverà a estrapolare dai dati statistici quelli che più mettono in luce gli effetti dell’imprenditoria straniera nel sistema produttivo italiano, sia a livello nazionale che nella città di Roma.

1. Contesto giuridico italiano

Negli studi dell’ “imprenditorialità etnica” emerge la distinzione tra tre termini: “lavoratore in proprio”, “lavoratore autonomo” o “imprenditore”. Sebbene ad un primo approccio sembrino locuzioni simili, esse indicano situazioni sostanzialmente diverse.

“Lavoratore in proprio” è un’espressione che richiama il “mettersi in proprio” che si riferisce a tutte le attività di lavoro non dipendente. Le altre due locuzioni invece creano una classificazione più di dettaglio del lavoro non dipendente. Per approfondire la differenza è utile partire da alcune definizioni.

1.1. Imprenditori e lavoratori autonomi

Il Codice Civile italiano non fornisce la definizione di “impresa”, ma quella di “imprenditore”. In particolare, a norma dell’articolo 2082 del Codice Civile, è definito imprenditore: “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Quindi l’attività imprenditoriale deve necessariamente possedere le seguenti tre caratteristiche: l’esercizio di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi; l’organizzazione, in termini di mezzi e di lavoro dell’attività; la professionalità, termine che sottende i concetti di sistematicità, continuità dell’attività esercitata (Unioncamere 2014:19-20).

Accanto a quella dell’imprenditore, l’ordinamento giuridico italiano riconosce la figura del lavoratore autonomo: “quando una persona si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (Codice Civile: art. 2222).

Quindi, il lavoro autonomo è un’attività che ha le seguenti tre caratteristiche: prevede l’esecuzione di un’opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo; si avvale di lavoro prevalentemente proprio; non presenta vincolo di subordinazione nei confronti del committente.1

Alla luce di queste definizioni il lavoratore autonomo e l’imprenditore possono sembrare figure simili, poiché entrambi sono impegnati in forme di lavoro che forniscono un reddito di natura indipendente, ma l’elemento centrale che distingue il lavoro autonomo dall’impresa è principalmente l’assenza di un’organizzazione, cioè di un’azienda.2

D’ora in poi in questo lavoro, per semplicità, l’espressione “lavoro autonomo” sarà utilizzata con lo stesso significato di “imprenditoria”, salvo diversamente esplicitato.

1.2. L’imprenditore immigrato

Per circoscrivere e caratterizzare completamente la classe degli imprenditori immigrati occorre, prima ancora di definire la componente immigrata, considerare due dimensioni dell’aspetto imprenditoriale: quella individuale dell’imprenditore (titolare di una ditta individuale oppure ricoprente una certa carica in un’impresa) e quella organizzativa che tiene conto della forma giuridica e dell’orientamento dell’impresa.

Con questa premessa, si considerano imprese a conduzione immigrata (o per semplicità di esposizione “imprese immigrate”) quelle in cui il titolare, nel caso delle ditte individuali, o la maggioranza dei soci, degli amministratori e dei detentori delle quote di proprietà, nel caso delle altre forme di impresa, sono nati all’estero3 (cfr. figura 2.1).

Figura 2.1. – Definizioni di impresa straniera per ciascuna forma societaria

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS 2017: 11.

È evidente però che, affinché questa definizione possa assumere una valenza oggettiva, sia necessario disambiguare il concetto di “prevalenza” nella gestione di un’impresa insito nell’espressione “maggioranza dei soci, degli amministratori e dei detentori delle quote di proprietà”. Proprio per questo scopo si misura il grado di partecipazione degli stranieri in un’impresa che può essere maggioritario, forte o esclusivo. Il grado di partecipazione straniera dipende da due dimensioni dell’impresa: la natura giuridica e la percentuale di stranieri che vi ricoprono cariche di rilievo.

La conduzione straniera esclusiva si verifica quando tutte le cariche e tutte le quote sono di proprietà di stranieri, per le società di capitale, oppure quando la totalità dei soci e degli amministratori è straniero, per le società di persone, cooperative e altre forme giuridiche, oppure, in ultimo, se il titolare di un’azienda individuale è straniero.

Si ha invece conduzione straniera maggioritaria quando più del 50% dei soci o degli amministratori sono nati all’estero per le società di persone, le cooperative e altre forme giuridiche.

La conduzione straniera forte si configura se questa stessa percentuale sale almeno al 60%.

Le cariche imprenditoriali, invece, sono i titoli registrati negli elenchi delle Camere di Commercio (titolari, soci, amministratori ecc.) che sono attribuite a stranieri o italiani in base alla nazione di nascita dell’intestatario. Si può facilmente intuire come il valore percentuale di presenza straniera non sempre corrisponda al numero dei “gestori” stranieri, poiché una singola persona può avere in capo anche più cariche.

Per superare questa limitazione le diverse ricerche hanno adottato meccanismi correttivi, limitando ad esempio l’analisi ai soli titolari di impresa, o ai soli imprenditori individuali per cui si dispone di dati più oggettivi. Questa scelta però porta con sé la necessità di distinguere il lavoro autonomo dall’imprenditoria.

2. Aspetti socio-economici favorevoli all’iniziativa imprenditoriale degli stranieri

L’imprenditorialità immigrata si è sviluppata nel contesto economico-produttivo italiano a partire dagli anni ’90 con un certo ritardo rispetto ad altri paesi europei dove il fenomeno era chiaramente percepibile sin dagli albori degli anni ’80.4 Le cause del ritardo sono attribuibili a fattori economici, storici e geografici, ma anche alla lentezza dell’iter legislativo di apertura al lavoro autonomo agli immigrati in Italia.

Attualmente, dopo un tortuoso percorso, gli immigrati finalmente incontrano in Italia un ambiente economico-produttivo, politico-istituzionale, e socio-culturale abbastanza fertile per il lavoro autonomo, per le ragioni di seguito approfondite.

Il contesto economico-produttivo

Riguardo al contesto economico-produttivo, l’Italia è un paese favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali (piccola e media impresa). Secondo le statistiche rilevate dall’Istat nel 2018 il lavoro autonomo incide in Italia per circa un quarto sull’occupazione complessiva (23,2%), un valore molto più alto delle medie europee (15,7%).

Il contesto politico-istituzionale

Anche il contesto politico-istituzionale italiano si è recentemente aperto allo sviluppo dell’attività imprenditoriale degli immigrati. Il percorso normativo che ha reso possibile in Italia l’accesso al lavoro autonomo per i cittadini stranieri è stato piuttosto lento. È però anche da precisare che l’Italia solo recentemente è entrata nel gruppo dei grandi Paesi di immigrazione, e per conseguenza, finora, in assenza di un fenomeno quantitativamente significativo, non era stata percepita l’esigenza di legiferare sul tema del lavoro autonomo degli stranieri. Fino all’entrata in vigore della legge 40 del 1998, cosiddetta “Legge Turco-Napolitano”, l’accesso al lavoro autonomo era consentito, tramite una serie di accordi internazionali, solo ai cittadini provenienti dai Paesi verso i quali si dirigeva in passato l’emigrazione italiana, o era condizionata dall’acquisizione della cittadinanza italiana.

Questa clausola di reciprocità ha impedito per anni ai cittadini dei paesi da cui proviene la maggioranza degli immigrati di intraprendere in Italia il percorso imprenditoriale. La “Legge Turco-Napolitano” ha parzialmente rimosso questi vincoli consentendo agli immigrati in possesso di un regolare permesso di soggiorno di creare aziende individuali e di diventare soci di imprese cooperative, lasciando inibito solo l’accesso alle società di capitali (Martinelli 2003:28-29).5

Una volta aperte le vie della legalità, come era prevedibile, le attività autonome guidate da stranieri si sono diffuse rapidamente: in pochi anni le imprese “etniche” sono triplicate, passando dalle 67.000 dell’anno 2000 alle 181.000 del primo trimestre 2005 con un incremento del 170% (Micheli et al. 2006). È empiricamente dimostrata, quindi, nel contesto italiano, la rilevanza della liberalizzazione del commercio e dell’accesso al lavoro autonomo degli stranieri sulla crescita dell’imprenditoria immigrata.

Non sempre, però, la presenza di una regolamentazione completa crea condizioni favorevoli agli immigrati, anche in assenza di clausole discriminatorie. Proprio in Italia si riscontrano casi evidentissimi di incidenza in negativo in questo senso. È da dire che, proprio nel contesto italiano, l’alto tasso di imprenditorialità autoctona lascia già di per sé poche opportunità all’iniziativa da parte degli immigrati. Questa barriera è ancora più invalicabile nelle attività la cui diffusione è quantitativamente controllata e limitata dalle istituzioni. È qui che la penetrazione di nuovi attori, in particolare degli stranieri, si presenta problematica. Per esempio, il settore dei taxi in molte metropoli occidentali è appannaggio prevalentemente del lavoro indipendente degli immigrati; in Italia questo non avviene, perché la rigida regolamentazione disciplina in modo molto restrittivo la concessione di nuove licenze.

Alle difficoltà intrinseche del contesto normativo locale si stanno recentemente aggiungendo nuove misure ad hoc volute dall’ultimo governo italiano. Nel luglio 2018, infatti, nonostante la Costituzione della Repubblica italiana vieti le discriminazioni delle persone in base alla loro etnia, il Governo italiano ha introdotto la “vigilanza etnica” che obbliga l’Ispettorato del Lavoro a svolgere maggiori controlli sulle imprese gestite dagli stranieri. Le cosiddette “ordinanze anti-kebab” e i provvedimenti contro gli Internet Point e i Phone Center dell’ultimo decennio sono altri esempi di misure con forti ripercussioni sugli imprenditori stranieri.

L’atteggiamento meno incline agli immigrati dell’ultima legislatura italiana si percepisce non solo dalle normative e regolamentazioni dell’imprenditoria, ma anche dalle politiche generali. La più recente normativa in materia di immigrazione (decreto-legge n. 13/2018) mina la possibilità di regolarizzare la presenza sul territorio, riducendo l’applicabilità della clausola della protezione umanitaria, chiude le vie di ingresso legali (chiusura dei porti e procedure accelerate per l’esame delle domande di protezione internazionale) e riduce i casi di riconoscibilità dei permessi di lavoro. Il decreto sicurezza-bis dell’agosto 2019, mese in cui si completa la redazione di questo lavoro di ricerca, inasprisce le misure contro l’immigrazione clandestina.

Nel complesso, in Italia, mentre da un lato il contesto economico-sociale incline alla piccola impresa ed al lavoro autonomo si presta bene all’iniziativa imprenditoriale straniera (come mostra il gran numero di micro-imprese e il tasso elevato di lavoro autonomo), dall’altro alcune regolamentazioni limitano considerevolmente le opportunità per gli immigrati.

Contesto socio-culturale

In Italia, con le trasformazioni della vita sociale degli ultimi decenni, si è notevolmente accresciuto il fabbisogno di fornitori indipendenti di beni e servizi. Le nuove esigenze hanno indirettamente favorito la nascita di imprese, soprattutto straniere, labour intensive.

Come nota Ferrario (2016), la partecipazione delle donne al mercato di lavoro, l’aumento dei divorzi e, di conseguenza, l’occupazione femminile hanno determinato un incremento della domanda di personale domestico, che è stato coperto dagli immigrati, sia in qualità di piccoli imprenditori che di dipendenti, sopperendo a necessità che non vengono più soddisfatte autonomamente dal contesto famigliare.

Anche il mutamento dei gusti dei consumatori, la richiesta di beni, prestazioni e servizi personalizzati, continuano ad alimentare una domanda di operatori economici indipendenti. Secondo la ricerca condotta dalla Fondazione Moressa (2010), l’influenza della cucina etnica sulle abitudini alimentari degli italiani è in crescita, soprattutto tra i giovani che, oltre a dare un segnale forte di apprezzamento della commistione tra culture, nella cucina etnica trovano novità ed economicità (Ferrario 2016:20). In sintesi, i mutamenti del tessuto sociale italiano creano domanda di nuovi beni e servizi che incontrano l’offerta degli imprenditori immigrati.

Provando a valutare nell’insieme i diversi fattori fin qui esaminati, in Italia le normative di apertura all’imprenditoria immigrata si sono incrociate con l’evoluzione del fenomeno migratorio, con una nuova domanda del mercato e con una struttura economica che ha aperto spazio al lavoro autonomo di piccole dimensioni. Sono questi i fattori chiave che spiegano l’evoluzione dell’imprenditoria immigrata in Italia degli ultimi decenni.

3. Dimensione del fenomeno immigratorio e imprenditoriale

In questa sezione si prova a mettere in luce gli effetti dell’imprenditoria immigrata sul territorio italiano, in termini di contributo all’economia ed all’evoluzione. Per una trattazione più oggettiva, la disanima sarà accompagnata da un costante confronto con le fonti statistiche ritenute più attendibili.

Per “misurare” la presenza e l’evoluzione storica dell’imprenditoria immigrata in Italia si seguirà un approccio conforme a quello proprio dell’orientamento giuridico italiano, considerando due dimensioni: quella degli imprenditori immigrati (socio, titolare o amministratore) presenti nelle imprese attive registrate preso le Camere di Commercio e quella delle imprese gestite da stranieri.

Nel primo caso si analizzano i dati relativi agli imprenditori stranieri per nazionalità; nel secondo caso il focus sarà l’impresa immigrata, analizzandone la concentrazione territoriale e settoriale ed il loro impatto in termini di valore aggiunto.

La principale fonte statistica a cui si attingerà sarà il registro delle Camere di Commercio ed il sistema informativo di Infocamere, che raccoglie, elabora e divulga i dati delle aziende di immigrati. Si farà anche riferimento, in questo lavoro, ai risultati della ricerca condotta dalla Fondazione Leone Moressa e dal Centro Studi e Ricerche IDOS.6

3.1. L’immigrazione negli ultimi decenni

Oggi l’Italia è vista come paese d’immigrazione, ma gli italiani per lungo tempo sono stati un popolo di emigranti alla ricerca di lavoro e di migliori condizioni di vita verso i paesi soprattutto non europei, come gli Stati Uniti ed i paesi dell’America Latina, fino ad oltre la metà del secolo scorso. Nel corso degli anni Settanta l’Italia si è trasformata da paese di emigrazione a paese di immigrazione anche a causa del passaggio da un’economia industriale fordista ad un’economia post-fordista in cui lo sviluppo si è spostato soprattutto nel settore terziario e dei servizi.

Attualmente la popolazione immigrata è una componente non più considerabile transitoria della società italiana sia a livello sociale (residenti, nascite, alunni) che economico (lavoratori occupati ed imprenditori). Si conferma nel 2017 per il quarto anno una consistenza numerica stabile, intorno ai 5 milioni, e un’incidenza di circa l’8% sulla popolazione totale.7

Il grafico successivo illustra la dinamica della popolazione immigrata presente in Italia negli anni 2009 – 2017.

Figura 2.2. – La popolazione immigrata in Italia negli anni 2009 – 2017 (valori assoluti)

Fonti: I dati degli anni 2009-2016 sono tratti da Fondazione Leone Moressa 2017: 72; i dati dell’anno 2017 sono un’elaborazione tratta da Centro Studi e Ricerche IDOS (2018: 9; 431).

Tra le prime cinque comunità straniere più presenti sul territorio italiano distinguiamo la comunità rumena, albanese, marocchina, cinese e ucraina (cfr. figura 2.3).

Figura 2.3. – Dinamica delle prime cinque comunità residenti in Italia. Seria storica, (2008 – 2017)

Fonte: Elaborazione propria su dati di Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 13.

Gli occupati immigrati sono principalmente collocati al nord-ovest, anche se l’incidenza maggiore viene riscontrata nelle regioni del centro. Solo una minima parte lavora nel mezzogiorno (cfr. tabella 2.1).

Tabella 2.1. – Distribuzione territoriale della popolazione immigrata in Italia, 2017

| Aree territoriali | Numero degli immigrati | % | % su totale residenti | Soggiornati non comunitari |

| Nord-Ovest | 1.727.178 | 33,6 | 10,7 | 1.331.352 |

| Nord-Est | 1.225.466 | 23,8 | 10,5 | 963.913 |

| Centro | 1.319.692 | 25,7 | 11 | 889.531 |

| Sud | 624.866 | 12,1 | 4,5 | 389.788 |

| Isole | 247.238 | 4,8 | 3,7 | 140.350 |

| Italia | 5.144.440 | 100 | 8,5 | 3.714.934 |

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 431.

È opportuno evidenziare, a conferma di quanto detto, anche l’aumento, in percentuale, dei permessi di soggiorno concessi per motivi famigliari (39,3% nel 2017) coerente al forte incremento di presenza femminile e di giovani nei flussi migratori.

Questi dati, che descrivono il cambiamento della composizione demografica delle comunità straniere in Italia, spiegano perché la struttura immigratoria italiana non sia più considerata principalmente economica. L’istanziarsi definitivo di interi nuclei familiari di immigrati va a modificare anche il sistema sociale italiano, influendo sui consumi e sulle attività. Si registra, ad esempio, l’apertura di molte attività commerciali che forniscono prodotti definiti “etnici”. Gli immigrati, in definitiva, assumono una rilevanza sempre maggiore dal punto di vista demografico, occupazionale e socio-culturale. La conoscenza approfondita di tale evoluzione può spingere a rivalutare il fenomeno dell’immigrazione, promuovendo orientamenti meno ostili e più inclusivi.

3.2. Dati sulle imprese a conduzione straniera

Il quadro della piccola imprenditoria italiana è già, per tutta una serie di caratteristiche, un fenomeno peculiare nel panorama delle imprese in Europa.

L’Italia è il primo paese in Europa per numero di imprese, arrivando a contarne oltre 6 milioni se si includono quelle del settore agricolo. Di queste il 99,9% è costituito da PMI (piccole e medie imprese), di cui quasi il 95% sono micro-imprese sotto i 10 dipendenti. Andando ad esaminare più approfonditamente i dati, emerge che oltre il 65% delle imprese sono costituite come ditte individuali (Fondazione Leone Moressa 2016:83-84). Proprio questo panorama così frammentato, con forte protagonismo della piccola imprenditoria, facilita l’attecchimento dell’iniziativa immigrata, per varie ragioni, non ultima quella di presentare una concorrenza autoctona più alla portata, per lo meno dal punto di vista dimensionale.

3.2.1. Dinamiche e distribuzione territoriale

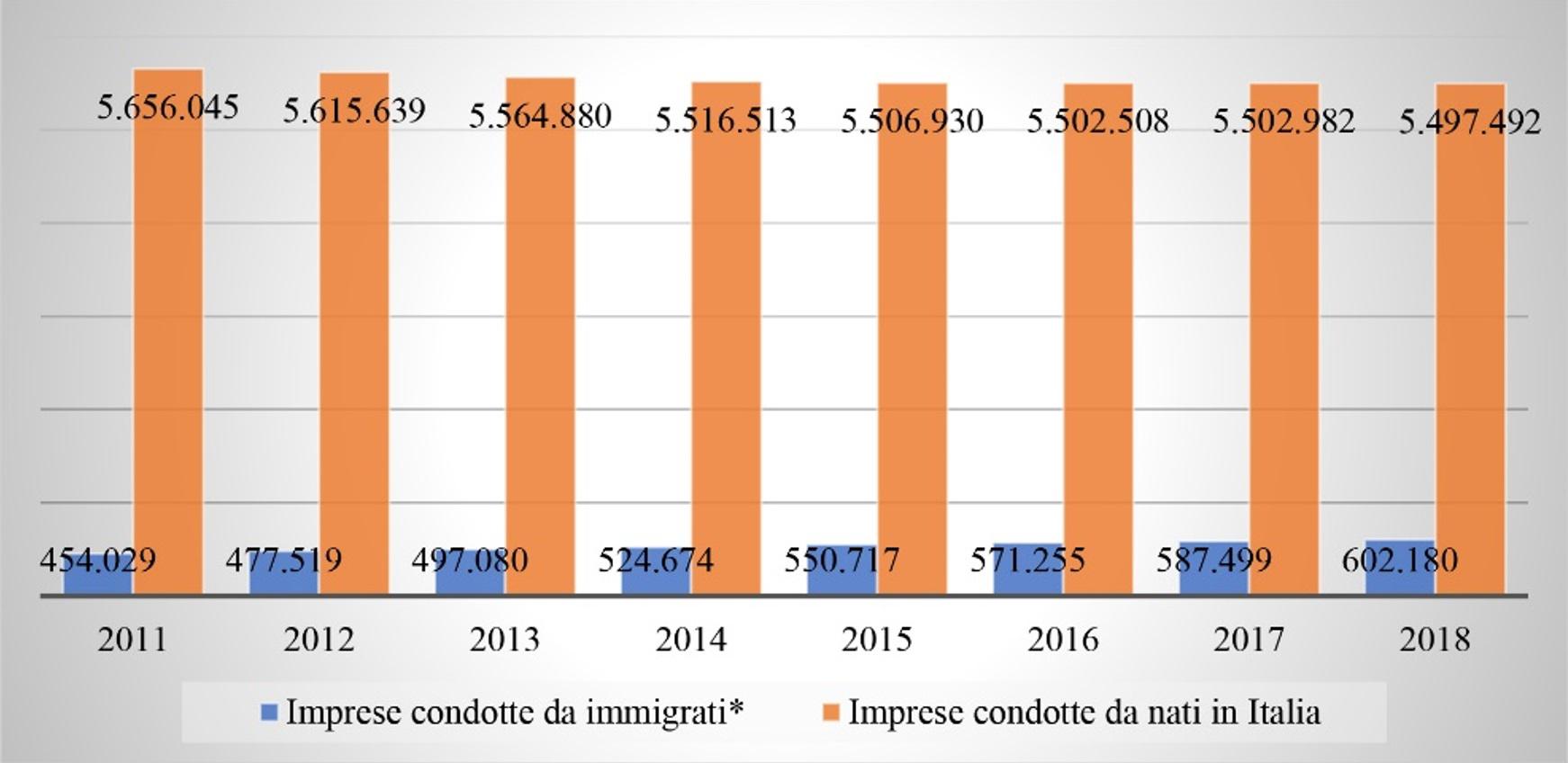

Negli ultimi anni l’avvio di attività imprenditoriali da parte degli stranieri sul territorio italiano è in forte crescita. A livello nazionale, già nel 2018 oltre 600 mila imprese delle oltre 6 milioni operanti in Italia sono condotte da soggetti nati all’estero (si veda al riguardo la figura 2.4). In altre parole il 9,9%, cioè un’impresa su dieci, è stata creata da immigrati, ed il trend in costante crescita rafforza il valore del dato, confermando l’incidenza degli immigrati sul tessuto di impresa nazionale.

Figura 2.4. – Imprese totali, condotte da nati all’estero e da nati in Italia, valori assoluti (2011-2018).8

Note: (*) Rientrano nella definizione di imprese condotte da immigrati quelle in cui il titolare, nel caso delle imprese individuali, o la maggioranza dei soci e degli amministratori sono nati all’estero.

Fonti: I dati degli anni 2011-2017 sono tratti da Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 299; i dati dell’anno 2018 sono un’elaborazione tratta da Talamas (2018).

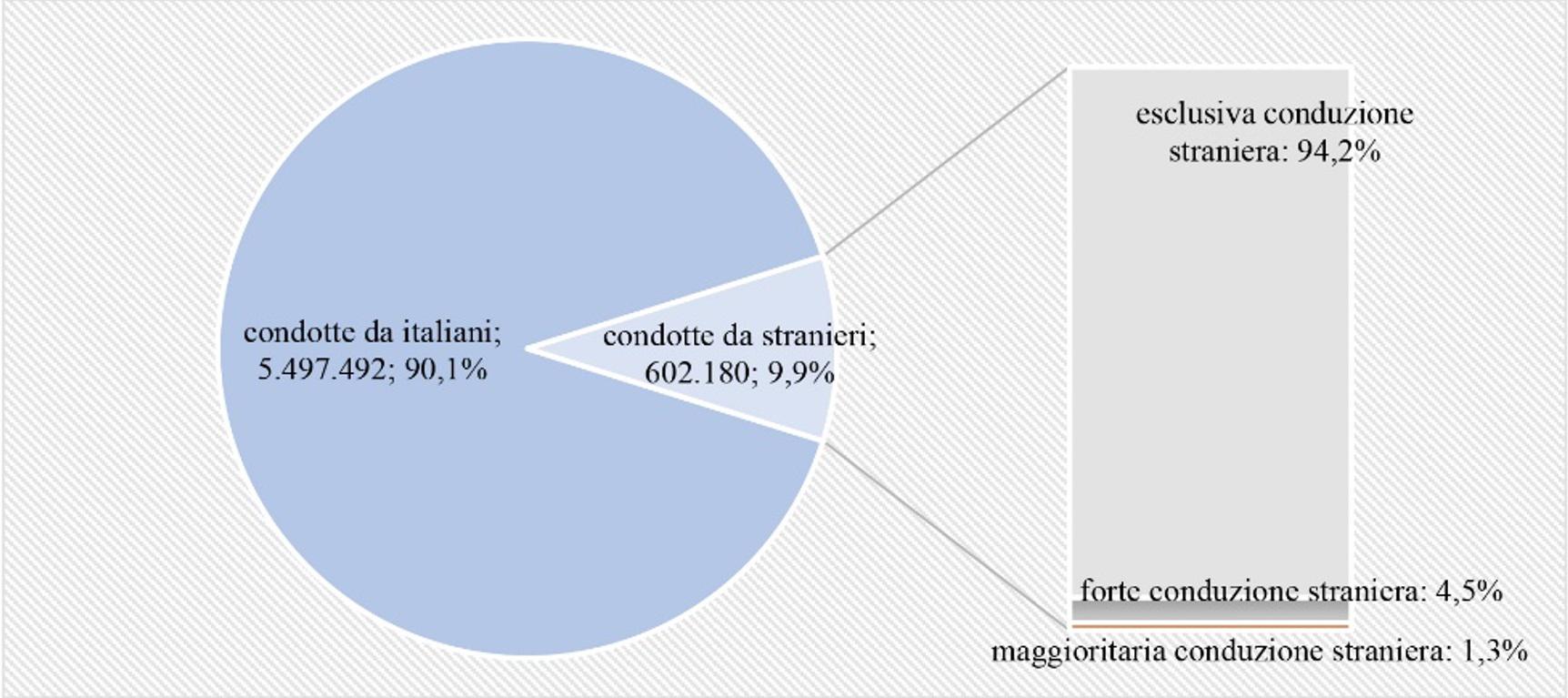

La grande maggioranza delle imprese gestite da immigrati (94,2%) è di esclusiva conduzione immigrata, a conferma della preferenza, da parte degli immigrati, a fare impresa quasi esclusivamente con connazionali oppure a creare imprese individuali piuttosto che mettersi in società con autoctoni.

Figura 2.5. – La struttura imprenditoriale in Italia, 2018

Fonte: Elaborazione propria su dati Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 299; Talamas 2019.

Questo quadro conferma la configurazione di un’economia di enclave degli immigrati, cioè la costituzione di un secondo ecosistema che si affianca a quello autoctono, con cui però risulta scarsamente integrato. Dall’altro lato, la stragrande prevalenza delle ditte individuali è un dato in linea con le presunte maggiori complessità burocratiche e difficoltà di accesso al credito per gli stranieri rispetto agli autoctoni. Queste barriere limitano fortemente la diffusione di attività imprenditoriali più complesse e strutturate.

Osservando la distribuzione territoriale dell’iniziativa imprenditoriale degli immigrati si osserva il dualismo che tradizionalmente caratterizza l’andamento economico-produttivo del Paese. Infatti le imprese degli imprenditori immigrati si concentrano nelle regioni settentrionali, maggiormente industrializzate e che usualmente permettono una maggiore marginalità (cfr. figura 2.6).

Figura 2.6. – Imprenditoria degli immigrati per aree territoriali, 2017, valori percentuali

Fonte: Propria elaborazione su dati Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 302.

A livello regionale, un quinto delle imprese condotte da immigrati si concentra in Lombardia (114.027 mila imprese registrate). L’alta concentrazione conferma il dinamismo del tessuto economico-produttivo della zona. Seguono il Lazio (77.125), la Toscana (54.852) e l’Emilia-Romagna (51.621). Emerge, quindi, che in sole quattro regioni si raccoglie più della metà degli imprenditori stranieri. La maggiore ricchezza di queste regioni sembra offrire anche spazi di sviluppo più ampi a conferma del rapporto tra sviluppo economico del territorio e presenza di immigrati che in tali regioni registra i tassi più alti; mentre le regioni meridionali, meno produttive, esercitano un minore richiamo (cfr. tabella 2.2).

Tabella 2.2. – Analisi comparativa delle attività imprenditoria degli immigrati e autoctoni per provincia in Italia nel 2017, valori assoluti e percentuali (2012 – 2017)

| Imprese immigrate | Imprese italiane | ||||||

| Provincia | Numero imprese di immigrati | Distr. % | Incidenza % su totale imprese | Var. % 2016-17 | Var. % 2012-17 | Var. % 2016-17 | Var. % 2012-17 |

| Piemonte | 42.667 | 7,3 | 9,8 | 2,9 | 9,1 | -1,0 | -6,2 |

| Valle d’Aosta | 669 | 0,1 | 5,3 | -0,7 | -2,6 | -2,9 | -7,7 |

| Liguria | 20.564 | 3,5 | 12,6 | 3,7 | 17,2 | -0,3 | -4,9 |

| Lombardia | 114.027 | 19,4 | 11,9 | 3,4 | 21,7 | -0,1 | -1,6 |

| Nord-Ovest | 177.927 | 30,3 | 11,3 | 3,3 | 17,8 | -0,4 | -3,3 |

| Trentino Alto Adige | 7.398 | 1,3 | 6,8 | -0,6 | 11,1 | -0,5 | -0,4 |

| Veneto | 48.818 | 8,3 | 10,0 | 2,5 | 15,4 | -0,4 | -3,8 |

| Friuli-Venezia Gulia | 11.864 | 2,0 | 11,5 | 1,6 | 9,3 | -0,7 | -6,0 |

| Emilia Romagna | 51.621 | 8,8 | 11,3 | 2,7 | 13,2 | -1,1 | -4,3 |

| Nord-Est | 119.701 | 20,4 | 10,3 | 2,3 | 13,6 | -0,7 | -3,9 |

| Toscana | 54.852 | 9,3 | 13,2 | 2,4 | 13,9 | -0,5 | -2,1 |

| Umbria | 8.249 | 1,4 | 8,7 | -0,3 | 14,6 | -1,1 | -1,8 |

| Marche | 16.067 | 2,7 | 9,3 | 3,8 | 9,3 | -0,4 | -3,4 |

| Lazio | 77.125 | 13,1 | 11,9 | 4,1 | 33,0 | 0,7 | 1,7 |

| Centro | 156.293 | 26,6 | 11,7 | 3,2 | 22,0 | 0,1 | -0,4 |

| Abruzzo | 13.782 | 2,3 | 9,3 | 1,5 | 9,8 | 0,0 | -2,6 |

| Molise | 2.146 | 0,4 | 6,1 | 2,2 | 9,8 | 0,2 | -0,4 |

| Campania | 44.022 | 7,5 | 7,5 | 6,2 | 51,2 | 1,0 | 0,7 |

| Puglia | 18.762 | 3,2 | 4,9 | -0,1 | 17,8 | -0,1 | -1,4 |

| Basilicata | 2.128 | 0,4 | 3,5 | 2,6 | 11,4 | 0,8 | -2,3 |

| Calabria | 14.760 | 2,5 | 7,9 | 2,7 | 23,6 | 0,9 | 1,4 |

| Sud | 95.600 | 16,3 | 6,8 | 3,5 | 29,9 | 0,5 | -0,3 |

| Sicilia | 27.641 | 4,7 | 6,0 | -0,8 | 15,4 | 1,6 | -2,5 |

| Sardegna | 10.337 | 1,8 | 6,1 | -1,2 | 16,6 | 0,6 | -3,7% |

| Isole | 37.978 | 6,5 | 6,0 | -0,9 | 15,7 | 1,3 | -2,2 |

| Totale | 587.499 | 100,0 | 9,6 | 2,8 | 19,6 | 0,0 | -2,0 |

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 302.

I valori della quarta colonna della tabella 2.2., che indicano l’incidenza delle imprese degli immigrati sul totale delle imprese italiane e straniere, confermano la maggiore attrattiva esercitata sugli stranieri dalle zone a maggiore produttività, evidenziando tassi al di sopra della media nazionale del 9,6%. L’incidenza più bassa si registra proprio nelle regioni meridionali e insulari, quelle, cioè, con minore reddito medio pro capite.

L’aumento del 19,6% delle imprese di immigrati nel quinquennio 2012-2017, osservabile nella stessa tabella, in contrapposizione al calo del 2,0% fatto registrare dalle imprese italiane nello stesso periodo, evidenzia anche un aspetto di compensazione dell’imprenditoria immigrata sul tessuto economico locale. L’area a maggior tasso di crescita è stata la Campania (+51,2%) seguita da Lazio (+33,0%) e Calabria (+23,6%).

È interessante notare che le regioni che si distinguono per maggior incremento del numero delle imprese gestite da stranieri si trovano al Sud. Il dato potrebbe essere interpretato a riprova della teoria dello svantaggio, secondo cui gli stranieri si lanciano in iniziative autonome per fronteggiare la scarsa possibilità di inserimento nel lavoro dipendente.

Concludendo, la tendenza dimostra quanto il contributo degli immigrati al tessuto economico italiano si sia rilevato determinante per mantenere in positivo il trend dell’intero sistema imprenditoriale del Paese.

3.2.2. Distribuzione per forma giuridica e settore di attività

Le imprese condotte dagli imprenditori stranieri regolarmente iscritte alle Camere di Commercio nel 2017 sono 587.499. Ben il 79,3% di esse (circa 462mila) operano nella forma di impresa individuale, con un’incidenza nettamente superiore a quella degli autoctoni (52,7%). Il dato si spiega attraverso le già citate complessità burocratiche di accesso al credito e la limitata disponibilità di capitale degli imprenditori immigrati.

È però interessante notare la presenza, seppure con valori numerici ancora non molto elevati, delle forme giuridiche più strutturate come società di capitale (13,1%, con circa 77 mila imprese), società di persone (6,6%, con circa 38 mila imprese), cooperative e altre forme societarie (1,7%, circa 10 mila). È in aumento anche la partecipazione dei migranti alle start-up innovative (Centro Studi e Ricerche IDOS 2018:299).

Per valutare in profondità la capacità degli stranieri di inserirsi e di incidere nelle economie locali è significativo osservarne la distribuzione settoriale.

L’imprenditorialità degli stranieri è tradizionalmente caratterizzata da una forte concentrazione in tre comparti di attività. Commercio, servizi e costruzioni, infatti, raccolgono da soli 434.226 delle imprese condotte da immigrati, toccando la percentuale del 76,0% sul totale (cfr. tabella 2.3).

Tabella 2.3. – Imprese di stranieri e italiani per principali attività economiche, 2016 (Valori assoluti e incidenza percentuale)

| Straniere | Italiane | ||||||

| Settore | Imprese straniere | Distr. % | % str/tot | Var. % 2015/2016 | Var. % 2011/2016 | Var. % 2015/2016 | Var. % 2011/2016 |

| Commercio | 207.032 | 38,50 | 13,40 | 3,3 | 32,40 | -0,60 | -3,70 |

| Costruzioni | 130.771 | 24,30 | 15,50 | 1,4 | 4,8 | -1,4 | -8,8 |

| Servizi | 96.423 | 17,90 | 6,40 | 5,6 | 39,60 | 1,2 | 4,1 |

| Manifattura | 44.612 | 8,30 | 7,70 | 2,7 | 12,80 | -1,4 | -8,1 |

| Alberghi/rist. | 44.101 | 8,20 | 10,10 | 6,5 | 46,00 | 1,8 | 8,4 |

| Agricoltura | 15.347 | 2,90 | 2,0 | 5,2 | 14,90 | -0,4 | -10,1 |

| Totale (1) | 571.255 | 100,0 | 9,40 | 3,7 | 25,80 | -0,1 | -2,7 |

Note: (1) Nel totale sono incluse anche 32.958 imprese non classificate

Fonte: elaborazioni Centro Studi e Ricerche IDOS 2017: 21.

Dalla tabella 3.2 si evince che il settore ampliamente preferito dagli immigrati sia quello del commercio che impegna il 38,5% delle imprese straniere, seguito da quello delle costruzioni con il 24,3% e da quello dei servizi con il 17,9%.

Proprio l’edilizia è il comparto con la più alta presenza percentuale di immigrati sul totale (15,5%). È ipotizzabile che in tale percentuale sia compresa un’ampia fascia di lavoratori ex dipendenti. La maggiore incidenza rispetto alla media è riscontrabile anche nella ristorazione (bar, alberghi, ristoranti), mentre si nota una presenza particolarmente bassa di imprenditori immigrati nel settore agricolo, con appena il 2%.

Rispetto al 2011, nel 2016 le imprese straniere sono aumentate di oltre il 25%, contro una diminuzione di quelle italiane del 2,7%; gli aumenti più rilevanti si sono registrati nella ristorazione (+46%) e nei servizi (+39,6%).

Una riflessione a parte merita il settore delle costruzioni dove, dal 2011 al 2016, le imprese italiane hanno avuto un calo dell’8,8%, a livello settoriale secondo solo a quello dell’agricoltura (-10.1%). Proprio nel settore delle costruzioni si osserva la più alta percentuale di incidenza di imprese immigrate, pari al 15,5%. Questi dati, letti nel loro insieme, confermano l’ipotesi della successione ecologica, secondo cui i dipendenti immigrati di aziende autoctone sostituiscono, col tempo, gli imprenditori italiani.

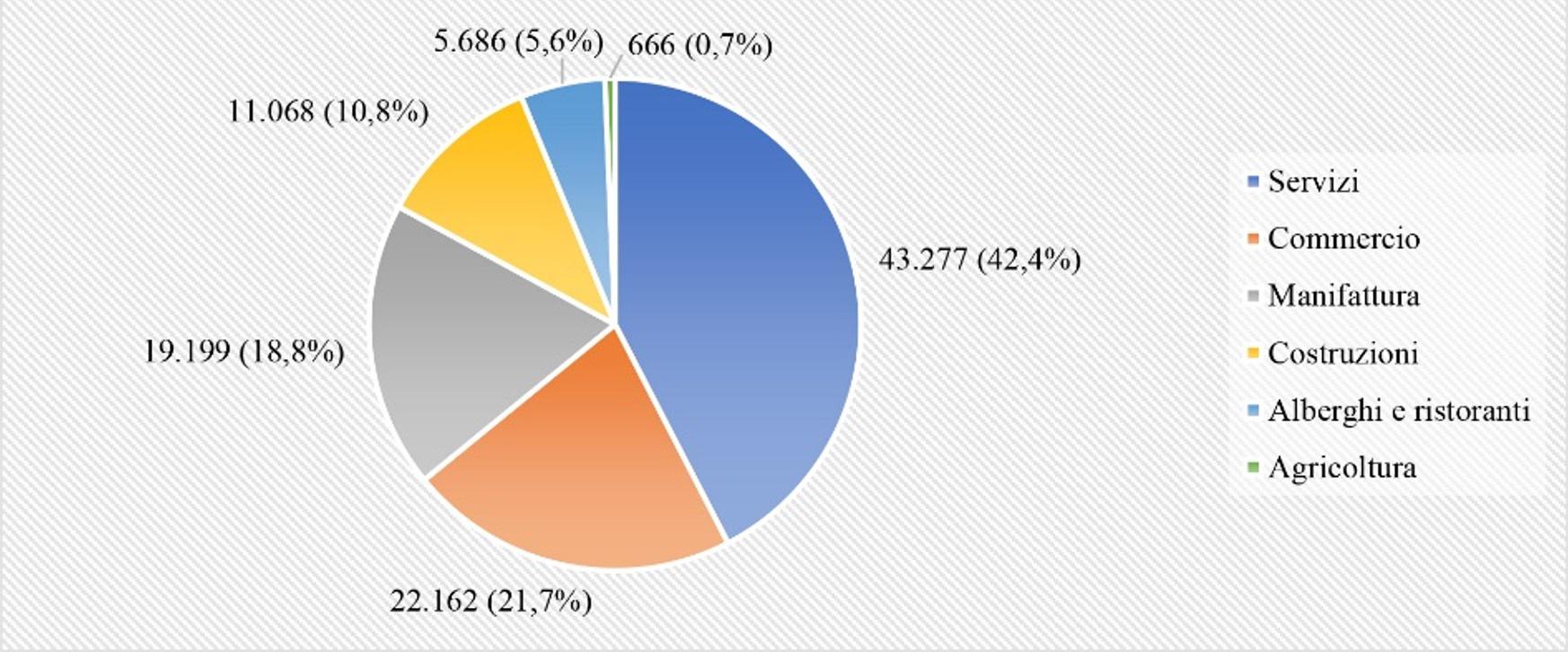

La preferenza accordata dagli stranieri alle attività commerciali è confermata da un più recente studio presentato al Convegno “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle Diaspore Med-Africane” tenutosi a Roma il 14 marzo 2019, che fotografa la distribuzione di imprese straniere al 31 dicembre 2018. Dai dati emerge che circa 162mila imprese immigrate operano infatti nel commercio al dettaglio (con una percentuale del 19,1% sul totale dello stesso settore); al secondo posto per numero assoluto di imprese straniere compare il settore dei lavori specializzati (110.886 mila imprese straniere con incidenza del 21,7% sul totale di imprese del settore), mentre il settore dei servizi di ristorazione risulta essere la terza preferenza in valore assoluto, con poco più di 45mila unità, pari all’11,6% sul totale di imprese del settore.9

Figura 2.7. – Imprese di stranieri per le principali attività economiche al 31 dicembre 2018 (Valori assoluti)

Fonte: Elaborazione propria sui dati di Talamas (2019).

È evidente la prevalente concentrazione degli immigrati in alcuni comparti lasciati liberi dagli imprenditori italiani come edilizia, commercio e ristorazione, che congiuntamente non richiedono notevoli competenze specialistiche né elevati investimenti iniziali, e che consentono all’imprenditore straniero di esprimere le proprie competenze maturate anche prima dell’immigrazione o quelle legate alle tradizioni e alla cultura del paese di origine. Riassumendo, la concentrazione dell’imprenditoria immigrata in alcuni specifici settori è conseguenza di un insieme eterogeneo di motivi che spazia dalle tematiche di accessibilità alle competenze personali, includendo anche aspetti normativi del settore. Esercita un’influenza tangibile anche la predisposizione culturale del gruppo etnico, a conferma delle teorie culturali menzionate nel capitolo 1, come rilevabile nella figura seguente.

Figura 2.8. – Imprese individuali di stranieri in Italia. La leadership dei paesi nei principali settori dell’economia. Valori assoluti al 31 dicembre 2017

Fonte: Unioncamere-InfoCamere 2018.

3.2.3. Valore aggiunto delle imprese di immigrati

Il valore aggiunto è un indicatore che si presta bene a misurare l’incidenza economica di particolari gruppi di soggetti e imprese. Con il focus puntato sulle attività condotte da stranieri, i dati del 2016 rivelano un contributo del 6,9% sulla creazione del valore aggiunto (102 miliardi di euro) con una crescita del 5,8% rispetto all’anno precedente.10 Mediamente al Centro-Nord l’incidenza è più rilevante (in Toscana il 9,1%, in Emilia-Romagna l’8,6% e in Lombardia l’8%) mentre al Sud è più contenuta, attestandosi sotto il 4% in molte regioni (cfr. figura 2.9).

Figura 2.9. – Valore aggiunto prodotto dalle imprese immigrate per regione (mln. euro), 2016

Note: (1) La percentuale in parentesi indica l’incidenza dell’imprenditoria straniera sul totale del VA prodotto da imprese straniere e autoctone nella stessa regione.

Fonte: Elaborazione propria su dati Fondazione Leone Moressa 2017: 115.

Spostando l’attenzione sulla distribuzione settoriale, le aziende straniere che concorrono maggiormente alla creazione della ricchezza sono quelle che operano nel settore dei servizi: si tratta di oltre 43 miliardi di euro (il 42,4% del totale). Il commercio produce circa 22 miliardi e la manifattura 19 miliardi (cfr. figura 2.10).

Figura 2.10. – Valore aggiunto prodotto dalle imprese immigrate per settore (mln. euro, %) nel 2016

Fonte: Elaborazioni propria su dati di Fondazione Leone Moressa 2017: 116.

Considerando l’incidenza del valore aggiunto sul totale di ciascun settore, l’edilizia è il comparto con il maggior contributo degli immigranti (15,8%), seguito dal commercio (13,2%) e dalla ristorazione (10,6%).11

Letti complessivamente, i dati testimoniano la crescente incidenza dell’imprenditoria immigrata nel sistema produttivo italiano, la continua espansione in tutte le regioni e in tutti i settori, fenomeni che, se adeguatamente valorizzati, potrebbero aprire nuove opportunità di sviluppo occupazionale, promuovendo la nascita di nuovi servizi e l’intensificazione dei rapporti commerciali con i paesi d’origine.

3.3. Dati sugli imprenditori immigrati

Le percentuali di imprenditori stranieri in Italia ricalcano quasi perfettamente le dinamiche dell’immigrazione nel Paese. Ai primi posti per numero di imprenditori troviamo infatti proprio le nazioni quantitativamente più presenti a livello nazionale.

Dai dati del 2017 emerge che la nazione straniera con la maggiore presenza di imprenditori in Italia è quella marocchina (73.272, corrispondenti al 10,6% del totale), seguita da quella cinese (71.354 imprenditori, pari al 10,3%), da quella rumena (65.823 imprenditori pari al 9,5%) e al quarto posto, da quella albanese, con una percentuale del 6,2%.

Tabella 2.4. – Imprenditori immigrati in Italia per Paese di nascita al 31 dicembre 2017

| Paese di nascita | Presenza in Italia, 2017 | Incidenza, % del totale stranieri | % donne | Imprenditori immigrati | Incidenza, % sul totale imprenditori immigrati | Posto, imprenditoria immigrata |

| Romania | 1.190.091 | 23,1 | 57,5 | 65.823 | 9,5 | 3 |

| Albania | 440,465 | 8,6 | 48,9 | 42.540 | 6,2 | 4 |

| Marocco | 416.631 | 8,1 | 46,7 | 73.272 | 10,6 | 1 |

| Cina | 290.681 | 5,7 | 49,6 | 71.354 | 10,3 | 2 |

| Ucraina | 237.047 | 4,6 | 78,0 | 7.225 | 1,0 | 23 |

| Filippine | 167.859 | 3,3 | 56,9 | 1.629 | 0,2 | 48 |

| India | 151.791 | 3,0 | 40,9 | 9.763 | 1,4 | 15 |

| Moldavia | 131,814 | 2,6 | 66,4 | 7.495 | 1,1 | 21 |

| Bangladesh | 131.9672,6 | 2,6 | 26,9 | 36.675 | 5,3 | 5 |

| Egitto | 119,513 | 2,3 | 32,7 | 26.079 | 3,8 | 8 |

Fonte: Propria elaborazione dai dati di Fondazione Leone Moressa 2018: 167 – 176.

Tali dati sono in linea in molti casi anche con l’anzianità migratoria di determinate comunità, evidenziando valori più alti di iniziative imprenditoriali proprie per quelle nazioni le cui ondate migratorie hanno avuto inizio in tempi più lontani. È questo il caso per esempio della comunità marocchina, oggi prima in Italia per presenza imprenditoriale, e non a caso una delle comunità che per prime hanno alimentato il fenomeno migratorio verso l’Italia negli ultimi decenni. Negli stessi dati si legge anche un lampante riflesso delle dinamiche politiche ed economiche che hanno accompagnato l’evoluzione dei rapporti tra l’Italia ed i paesi esteri. È il caso, ad esempio, della Romania, entrata nell’Unione Europea nel 2007, che ora figura tra i primi partner commerciali dell’Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’imprenditoria immigrata ai fini dell’espansione delle attività produttive e commerciali oltre i confini nazionali (Fondazione Leone Moressa 2016:92).

Non tutte le maggiori comunità immigrate in Italia, però, vantano una percentuale di imprenditori proporzionale a quella di presenza sul territorio italiano. Ad esempio le comunità filippine ed ucraine, pur avendo un’importante presenza numerica, non rientrano nei primi venti posti della graduatoria, dimostrando così una bassa propensione all’imprenditorialità.

I filippini al 31 dicembre 2017 erano 167.859 pari al 3,3% del totale degli stranieri residenti (6° posto), di cui solo lo 0,2% (1.629) erano imprenditori (48° posto). Gli ucraini erano 237.047, pari al 4,6% (5° posto) ma registravano solo l’1,0% di imprenditori (7.225), risultando al 23° posto (Fondazione Leone Moressa 2018:171-172; Centro Studi e Ricerche IDOS 2018: 431).

La sensibile discrepanza tra l’incidenza sul tasso di immigrazione e quello di imprenditorialità per queste due comunità si spiega, e le avvalora, con le teorie culturali. Se si guarda all’Ucraina, per oltre 70 anni (dal 1917 al 1991) la nazione ha fatto parte delle 15 repubbliche socialiste dell’ex Unione Sovietica, dove la demercificazione economica imposta dallo stato ha pressoché completamente impedito lo sviluppo di attività autonome, inibendo qualsiasi abilità e propensione culturale verso l’iniziativa imprenditoriale.12

3.4. Realtà dell’imprenditoria immigrata nel contesto romano

Seconda regione italiana dopo la Lombardia per numero di imprese straniere, il Lazio è al primo posto tra le regioni del Centro Italia (con 77.125 imprese registrate al 31.12.2017). Osservando invece le città metropolitane, Roma risulta essere prima al livello nazionale per quantità di imprese straniere. Nella capitale risiede praticamente la totalità delle imprese straniere della regione Lazio, esattamente 65.729, pari al 13,4% del totale nazionale. Tale valore, che supera ampiamente la media nazionale del 9,5%, conferma come le imprese straniere rappresentino una componente ormai strutturale e sempre più consolidata del tessuto economico romano (cfr. tabella 2.5).

Tabella 2.5. – Imprese di stranieri. Top 10 per numero, per incidenza percentuale sul totale imprese e per valore del saldo al 31.12.2017

| Top 10 per numero di imprese | Top 10 per incidenza % sul totale imprese | Top 10 per valore del saldo | |||

| (41,2 % del totale) | Imprese registrate | Province | % sul totale | (54,3% del saldo totale) | Saldo 2017 |

| Roma | 65.729 | Prato | 27,9 | Roma | 2.777 |

| Milano | 54.458 | Trieste | 16,0 | Milano | 2.251 |

| Torino | 25.232 | Firenze | 15,8 | Napoli | 1.982 |

| Napoli | 22.674 | Imperia | 15,0 | Torino | 925 |

| Firenze | 17.389 | Reggio Emilia | 14,5 | Firenze | 551 |

| Brescia | 13.256 | Milano | 14,4 | Brescia | 446 |

| Bologna | 11.261 | Roma | 13,4 | Genova | 409 |

| Genova | 11.211 | Gorizia | 13,1 | Bologna | 373 |

| Verona | 10.901 | Genova | 13,0 | Venezia | 366 |

| Bergamo | 9.911 | Pisa | 12,5 | Prato | 352 |

| Italia | 587.499 | Italia | 9,5% | Italia | 19.197 |

Fonte: Unioncamere Camere di Commercio d’Italia 2018.

Secondo il Centro Studi e Ricerche IDOS (2018) il Lazio si conferma come una delle regioni più accoglienti, presentando una popolazione che si compone per l’11,5% di cittadini immigrati. Con questa percentuale, il Lazio si colloca al secondo posto dopo Emilia Romagna, alla pari con la Lombardia, attestandosi nettamente al di sopra del dato medio nazionale (8,5%). Gli stranieri residenti nel Lazio rappresentano il 13,2% del totale nazionale e oltre la metà di quelli del Centro Italia (51,5%).

In questi valori incidono in misura significativa i “grandi numeri” di Roma Capitale. Rammentiamo che Roma Capitale, essendo un importante polo attrattivo culturale, è al primo posto in Italia per presenza di stranieri residenti. Roma Capitale con 556.794 residenti stranieri (12,8% della popolazione) comprende circa l’81,9% dei residenti stranieri dell’intera regione (p. 388; 439). Di questi il 53,69% (298.949) provengono da paesi europei, il 26,51% (147.589) ha origine asiatica, mentre l’11,3% (62.897) proviene dall’Africa, l’8,42% (46.890) dall’America e lo 0,06% (380) dall’Oceania. Romania, Filippine, Bangladesh e Cina, in ordine decrescente, rappresentano le quattro nazionalità più numerose a Roma ed insieme costituiscono oltre la metà dei residenti stranieri (51,19%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti a Roma divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

Tabella 2.6. – Residenti stranieri, Roma, valori assoluti e percentuali nel 2018

| Paesi | Area | Numero | % |

| Romania | Unione Europea | 183.908 | 33,03 |

| Filippine | Asia orientale | 44.097 | 7.92 |

| Bangladesh | Asia centro meridionale | 34.491 | 6.19 |

| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 22.541 | 4.05 |

| Ucraina | Europa centro orientale | 19.929 | 3.58 |

| Polonia | Unione Europea | 18.473 | 3.32 |

| India | Asia centro meridionale | 16.761 | 3.01 |

| Albania | Europa centro orientale | 16.204 | 2.91 |

| Perù | America centro meridionale | 15.304 | 2.75 |

| Egitto | Africa settentrionale | 14.852 | 2.67 |

| Repubblica Moldova | Europa centro orientale | 12.574 | 2.26 |

| Marocco | Africa settentrionale | 8.896 | 1.6 |

| Bulgaria | Unione Europea | 6.433 | 1.16 |

| Federazione Russa | Europa centro orientale | 2.994 | 0.54 |

| Bielorussia | Europa centro orientale | 857 | 0.15 |

| Altri paesi | 138.481 | 24,87 | |

| Totale | 556.794 | 100 | |

Fonte: Propria elaborazione dai dati di (Tuttitalia 2019).

Si noti come, tra le nazionalità provenienti dall’Europa centro-orientale, Ucraina, Albania e Repubblica Moldova occupino in ordine i primi tre posti in quanto a presenza di immigrati in Italia. Proprio la lettura di questi dati, unitamente ad altre considerazioni che saranno approfondite in seguito, ha ispirato la scelta del campione di nazioni prese in esame per la ricerca empirica che sarà relazionata nei successivi capitoli di questo lavoro.

Conclusione

La significativa presenza ed il progressivo inserimento economico-sociale degli immigrati nel panorama italiano non solo hanno modificato il quadro sociale locale, ma hanno dato origine ad un processo di trasformazione del Paese.

L’imprenditorialità straniera non può essere ancora oggi considerata come un’attività marginale, ma piuttosto come una risorsa importante per la crescita del Paese, una nuova opportunità di sviluppo economico e di innovazione, una realtà concreta nel sistema produttivo, già tangibile nei numeri, dinamica e con propensione alla crescita.

L’analisi delle statistiche presentate nel capitolo ha infatti evidenziato non solo il valore aggiunto, nella sua accezione economica, riconducibile al fenomeno migratorio, ma anche il suo ruolo di parziale mitigazione degli effetti della crisi economica nell’ultimo decennio.

Olha Kostyuk

NOTE:

1 Le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti: esercizio di arti o professioni (artisti, professionisti dello sport e dello spettacolo, professionisti intellettuali: avvocati, medici, commercialisti, ecc.); collaborazione a progetto, cioè un rapporto di lavoro autonomo in base al quale il collaboratore assume, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro (o una fase di esso), gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato da raggiungere; lavoro autonomo occasionale che si considera esercitato in modo sporadico, di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare (nei confronti dello stesso committente) e con un compenso complessivo percepito nel medesimo anno solare da tutti i committenti non superiore a 5.000 Euro (Unioncamere 2014:29-32).

2 In contrapposizione, seguendo l’impostazione schumpeteriana, come già è stato menzionato, il fattore determinante che definisce l’imprenditore è la capacità di innovare, non l’appartenenza a un’azienda.

3 Si osservi che la formulazione non abbraccia i lavoratori autonomi e gli imprenditori stranieri nati in Italia (e le imprese da questi controllate), mentre include gli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza italiana e i cittadini italiani nati all’estero.

4 Ad esempio nei paesi dell’Europa centro settentrionale.

5 Grazie alla legge Turco-Napolitano, a tutti gli immigrati non comunitari è stato concesso di cimentarsi nell’apertura di un’impresa indipendente introducendo il Fondo nazionale per le politiche migratorie (art.43), destinato al finanziamento dei programmi annuali di Stato, Regioni, Province e Comuni per l’integrazione dei immigrati e delineando per la prima volta una policy di integrazione che non si limita all’enunciazione di principi ma prevede istituzioni apposte, misure e interventi specifici, e risorse finanziarie.

6 La Fondazione Leone Moressa è un istituto di ricerca nato nel 2002 da un’iniziativa dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre Cgia. L’attività della Fondazione consiste nella realizzazione e diffusione di studi statistici sull’economia dell’immigrazione in Italia.

7 Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla tabella 1 in Appendice 1.

8 Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla tabella 2 in Appendice 1.

9 Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla tabella 3 in Appendice 1.

10 Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla tabella 4 in Appendice 1.

11 Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla tabella 5 in Appendice 1.

12 La teoria di Engelen (2001) già illustrata nel 1° Capitolo descrive lo studio dei processi di commodification (mercificazione), con scarso controllo statale e decommodification (demercificazione), con alta presenza dello Stato.

IT

IT  EN

EN