L’Introduzione, la Conclusione e l’Indice Generale che presentiamo sono tratti dalla Tesi del Dottorato di Ricerca presentata in novembre 2020 presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Angelicum, Roma.

Introduzione Generale

Analisi del contesto

![]() Il contributo teorico offerto da questo lavoro si colloca nell’ambito della ricerca riguardante il rapporto tra economia ed etica. In particolare, di quel filone di studio relativo propriamente all’etica economica. In ragione di ciò si assume una prospettiva, che definisce a priori non solo possibile ma anche necessario un riferimento etico per l’economia. La ricerca scientifica in ambito economico è ancora oggi dominata purtroppo da visioni unilaterali dell’agire umano (paradigma dell’homo oeconomicus) che restano ancora molto distanti dall’offrire approcci integrati tra scienza e valutazione etica dei fini; si resta così da una parte confinati all’esterno del metodo scientifico, dall’altra si è incapaci di superare ancora uno stato di separazione (Zamagni, 2007).

Il contributo teorico offerto da questo lavoro si colloca nell’ambito della ricerca riguardante il rapporto tra economia ed etica. In particolare, di quel filone di studio relativo propriamente all’etica economica. In ragione di ciò si assume una prospettiva, che definisce a priori non solo possibile ma anche necessario un riferimento etico per l’economia. La ricerca scientifica in ambito economico è ancora oggi dominata purtroppo da visioni unilaterali dell’agire umano (paradigma dell’homo oeconomicus) che restano ancora molto distanti dall’offrire approcci integrati tra scienza e valutazione etica dei fini; si resta così da una parte confinati all’esterno del metodo scientifico, dall’altra si è incapaci di superare ancora uno stato di separazione (Zamagni, 2007).

La situazione attuale della ricerca scientifica evidenzia in merito — soprattutto dopo la pesante crisi del 2008 - la necessità e l’urgenza di assumere uno sguardo etico nei processi economici e sociali del nostro tempo. In merito un grande contributo proviene dal tentativo di allargare il paradigma epistemologico includendo la prospettiva che l’agire umano non sempre è mosso dal criterio di massimizzare la propria utilità, il principio che muove l’agente razionale non sempre sembra essere ispirato dalla necessità di pervenire alla massimizzazione dei propri obiettivi, ma agisce perché ispirato da determinati valori, o talvolta da semplici abitudini. Il premio Nobel del 2017 è stato riconosciuto a Richard H. Thaler1 in forza del carattere interdisciplinare del suo lavoro che interconnette la disciplina economica con quella della psicologia comportamentale, nel tentativo di approfondire il comportamento umano, e una migliore elaborazione delle preferenze in ambito economico. La ricerca confluisce comunque all’interno di uno sforzo di ricomprendere in modo critico il paradigma dominante, ritenuto inadeguato e incapace — opinione non condivisa da tutti — di fornire alcuna utile indicazione a supporto di coloro che devono adottare politiche per il benessere collettivo. La crisi finanziaria del 2008 ha riaperto un dibattito ampio sull’efficacia di determinati modelli economici, e allo stesso tempo ha dischiuso le porte a una riconsiderazione degli aspetti etici. In merito l’attuale ricerca teoretica tende a rifarsi normalmente a concezioni morali deontologiche, dove ci si accorda in linea generale e assoluta sui diritti, o sulle regole da seguire, ma si evita di definire cosa sia in fondo la sostanza di quel bene sia individuale, sia collettivo, che costituisce appunto il bene comune. L’approccio può restare così circoscritto nella sfera di un possibile contrattualismo, per cui ci si accorda sulle regole, ma poi spetta a ciascuno la definizione di ciò che considera come bene per sé. Il problema di fondo è così riconducibile al diniego diffuso della dottrina classica del bene comune, nel timore che la definizione di un tale bene potrebbe comportare conseguentemente un pesante impedimento alla sfera dell’individualità (Crespo 2016). La riflessione economica sul benessere della società, matura infatti, proprio all’interno di una concezione illuministica, che attraverso il contrattualismo arriva a definire una modalità per cui la società stessa è al servizio degli obiettivi individuali dei suoi componenti, ma non si chiede da dove vengano questi obiettivi, né come si formino gli individui per arrivare ad esprimere tali fini. In sostanza si resta prigionieri di una sorta di autoreferenzialità che sembra pregiudicare il criterio economico di valutazione nel momento che si deve definire ciò che è bene comune. L’approccio dell’individualismo metodologico, proprio per le sue impostazioni di base, non sembra capace di superare questa impasse, per cui considerando come date le preferenze dei singoli individui, aggrega per arrivare a definire un benessere della collettività, ma trascurando completamente le ragioni che sono alla base della formazione delle preferenze negli individui, e gli effetti della socialità sui singoli e sui gruppi sociali. Ne deriva quindi che non è sufficiente comprendere come delle preferenze di singoli individui messe insieme arrivino a costituire una determinata e buona società, ma anche come una determinata società possa formare il suo popolo alla vita buona, e questo è proprio del bene sociale, più che dei soli beni individuali. In questo senso il contesto della ricerca internazionale sul tema, e sui rapporti tra economia e bene comune, sembra in parte condizionato da approcci che di fatto non riescono ad esprimere la ricchezza e la complessità del concetto. In sostanza come ben evidenziato da Yuengert:

Economics can provide an answer to the question ‘why society?’ By answering this question, they give evidence of a notion of the common good which is rooted in methodological and philosophical individualism. The Economic conception of the common good is so different from the traditional conception that it appears that the common good has been abandoned by economics (Yuengert, 2001:8).

Volendo restare all’interno della concezione classica del bene comune, radicato nel pensiero greco (Aristotele) e ripreso dalla tradizione del pensiero sociale cristiano (San Tommaso d’Aquino) possiamo articolare lo stesso, sempre seguendo Yuengert, in tre considerazioni generalmente poche esaminate dagli economisti: 1) l’uomo ha bisogno di socialità, a prescindere dalle conseguenze degli scambi materiali; 2) l’uomo si costituisce nel suo vivere comunitario, per cui l’educazione e la virtù sono elementi propri del bene comune; 3) il pieno sviluppo della persona umana, non può non tener conto del desiderio e dell’amore per tutto ciò che è bene comune. In questo senso il recupero dell’interdisciplinarietà è proprio del contributo specifico delle scienze sociali che tentano di correlare sfere del sapere limitrofe, proprio in ragione della centralità della persona umana, e dell’interesse per le condizioni che ne permettono la crescita e lo sviluppo.

Definizione del problema

Allo stato attuale, al di là della confusione sulla semantica del bene comune - che resta comunque un concetto complesso e multidimensionale, condizionato dalla posizione soggettiva del ricercatore, spesso non dichiarata a monte - si avverte, in senso più generale, la difficoltà a definire di fondo cosa sia l’etica economica, e come l’etica, se crediamo possibile una connessione con gli aspetti economici, debba entrare in giusta relazione con la scienza economica.

In questo lavoro si è mossi così dall’esigenza d’interconnettere il concetto di bene comune con la scienza economica. Al riguardo l’approccio della ricerca segue la struttura interpretativa di Utz (1999) che si definisce a partire da un primo livello — considerato immutabile ed universale — perché direttamente correlato alla natura e alla dignità della persona umana; un sistema che si organizza in senso economico per perseguire alcuni obiettivi deve sempre tener conto dell’assoluta dignità della persona umana, e che questa è perseguibile non contro la socialità, ma nella socialità e per la convivenza comune. In questo senso non si può separare il bene comune dal bene della singola persona umana, anche se in alcuni casi il bene comune dovrà essere preferito al bene privato dell’individuo. Questo primo livello definisce anche la modalità etica con cui si struttura una realtà in senso economico (nostro campo d’interesse), ma anche al livello politico e sociale. Il secondo livello esprime la direzione e il senso di un ordinamento economico che nella sua organizzazione fattuale, nel suo funzionamento procedurale, deve orientarsi sempre al rispetto del bene comune e della piena dignità umana. Si dispone così per favorire processi dove l’interazione tra mercato, settore sociale e settore pubblico produce lavoro diffuso, concorrenza leale e regolamentata, inclusione sociale, stabilità dei prezzi, e tutto nel rispetto della proprietà privata produttiva e consumativa, che dovrebbe essere considerata sempre in senso diffusivo, insieme a quel tempo necessario per vivere le relazioni sociali, soprattutto nella famiglia, e poter godere così anche del bene sociale e relazionale che ne scaturisce. Il terzo livello è quello che entra nel rapporto delle problematiche specifiche tipiche della business ethics (Utz 1999:76), che riguardano nello specifico aspetti connessi al comportamento dei singoli agenti economici, e che possono essere riscontrati nella trattazione, soprattutto nell’ambito che è implicito alle scelte di efficienza.

In linea generale la ricerca ha comunque l’obiettivo di approfondire e comprendere le interconnessioni esistenti tra la sfera macroeconomica ed il bene comune. In merito si avverte una carenza di riflessione proprio in questo ambito, in parte spiegabile dall’esigenza di recuperare e approfondire proprio il vivere comune e la sua socialità, in rapporto sia al settore privato (mercato), che al settore pubblico (Stato); del resto parlare di bene comune a prescindere dalla socialità, dal tempo e dai beni relazionali, come sopra detto, è ragionare un po’ a metà. Lo sforzo attuale della ricerca si è, infatti, incentrato molto sui nuovi aspetti fondativi di microeconomia, necessari a rimettere in discussione i presupposti propri del marginalismo, e del paradigma dell’homo oeconomicus, mentre dal punto di vista macroeconomico, la ricerca delle interconnessioni sembra essere stata più di taglio divulgativo che teoretico. Il lavoro mira quindi a delineare i presupposti all’interno di quella che si potrebbe chiamare una “macroeconomia del bene comune”, o meglio una “macroeconomia orientata al bene comune”, dal momento che il concetto di bene comune è un concetto poliedrico, multidimensionale, caratterizzato sempre da una sua dinamicità storica, che si declina nei rapporti concreti di forza, tensione, scambi, ma che in sé resta comunque proteso sempre verso la pace, la giustizia e la libertà. Il momento economico del bene comune, è quindi un aspetto importante, ma non è esclusivo, una macroeconomia etica dovrebbe così fornire un substrato necessario, ma certamente non sufficiente2 a garantire tutte le condizioni proprie affinché il bene comune possa accrescersi nel tempo. In sé essendo un concetto dinamico può evolvere, cambiare, subire trasformazioni. Del resto il bene comune e la dignità della persona umana risentono sempre dei movimenti di contrapposizione e integrazione, nelle tre sfere definite dagli ambiti della società politica, del mercato, e della società civile. Le prime due come evidenziato da Polanyi sono frutto di un processo derivato e non originario, al servizio di un vivere comunitario che si organizza nelle società primitive appunto intorno ai principi di reciprocità e di redistribuzione. Soprattutto la dimensione economica è incorporata all’interno dei processi sociali caratterizzati non dalla razionalità assoluta, e considerati tecnicamente come embedded economy, dove non è necessaria né la moneta, né altri strumenti di misura. Con l’avvento dell’economia dei comuni, e successivamente della rivoluzione industriale, il mercato ha sempre più assunto una dimensione che ha trasformato la società civile in una società propriamente di mercato, dove la maggior parte delle interdipendenze sono condizionate dall’atto dello scambio. La tesi dell’autore è che il mercato deve essere regolamentato e confinato, dal momento che tende ad estendere la logica dello scambio in tutti i settori del vivere civile (Polanyi 2000: 92), e a mercificare dimensioni proprie della vita umana. Per Zamagni, la posizione di Polanyi, è tuttavia incapace di cogliere all’interno dell’economia di mercato elementi positivi, che non necessariamente vanno a intaccare le sfere dei legami e delle relazioni sociali: un mercato cosiddetto “civile” da contrapporre a quello “incivile” (Zamagni 2007:187). In linea di principio questo è possibile anche per il settore pubblico, laddove un’estensione, oltre i limiti del bene comune, può comportare inefficienze dovute allo scambio di potere economico con potere politico, con il conseguente emergere di aree di clientelismo, corruzione, e di scarsa produttività. Tra il potere economico e quello politico esiste, e sembra resistere, la società civile, costituita da famiglie, individui, associazioni, e imprese sociali, espressione di bisogni di relazionalità e di reciprocità, propri, appunto, del vivere umano, che non possono trovare soddisfazione e pienezza né nella dimensione politica, né in quella economica. Il bene comune si colloca così in un interstizio3 esistente tra queste tre sfere, al punto che se una cede posizioni a vantaggio di un'altra, avremo società più povere (se indietreggia il mercato), oppure più tristi (se cede la società civile), oppure più insicure (se viene meno lo Stato). La ricerca macroeconomica dovrebbe così aiutare a individuare un possibile sentiero per un cammino verso la finalità etica del bene comune, almeno per ciò che attiene alla dimensione materiale, e a creare presupposti conciliabili e favorevoli con la dimensione intellettuale e morale.

Lo stato della ricerca

Da una rapida disamina della ricerca scientifica nell’ambito delle connessioni esistenti tra campo semantico dell’economia e quello dell’etica, o meglio, della filosofia morale propria del bene comune, si rilevano diversi contributi. Tra i più rilevanti si possono ricordare l’ambito degli studi che va sotto il nome di “economia civile” (Bruni e Zamagni 2004), ricerca che rivaluta la posizione istituzionale della società - quella costituita da famiglie, associazioni, cooperative e imprese sociali — come luogo da cui scaturisce il principio di gratuità, e conseguentemente anche quello della fiducia, che è alla base di ogni scambio, anche di quello equivalente. Lo studio si orienta così a comprendere l’agire umano in un contesto cooperativo e di reciprocità, senza trascurare lo scambio del mercato e i meccanismi di redistribuzione propri dell’autorità pubblica, introducendo nell’ambito della ricerca economica del bene comune anche i cosiddetti beni relazionali, considerati basilari per il funzionamento del mercato stesso.

Altro importante contributo sul rapporto tra economia e bene comune, è quello di Jean Tirole, che affronta il tema a partire da alcuni dilemmi e problematiche attuali, con utili ed attente valutazioni, che restano però confinate soprattutto nella dicotomia mercato-Stato, e sui limiti morali del mercato stesso. La ricerca si sofferma in generale su alcuni argomenti molto attuali, come il clima, il lavoro, l’economia digitale, la finanza, la proprietà intellettuale, valutandone le conseguenze nello specifico sull’uomo e sulla sua dignità. I riferimenti al concetto di bene comune sono così rapportati alla bilateralità del rapporto Stato – mercato, mentre rimane poco evidenziato l’aspetto del vivere sociale e il ruolo fondamentale della comunità umana (Tirole 2017).

Importante anche l’apporto di Mariana Mazzucato che, sempre nell’ambito della bilateralità Stato - mercato, intravede come fattore di crescita del bene comune, inteso come valore collettivo, un diverso e più incisivo ruolo dello Stato nell’assumere rischi collettivi attraverso un’azione più marcata, non solo di regolamentazione, ma soprattutto di sostegno all’innovazione e agli investimenti produttivi nei settori più rischiosi e incerti, in modo da creare valore, e quindi bene comune per tutta la collettività. Valore che dovrà essere redistribuito evitando la creazione di posizioni monopolistiche e la generazione di rendite a danno dell’economia produttiva (Mazzucato 2018).

Altro interessante contributo in materia è di Christian Felber, iniziatore di un movimento internazionale sul bene comune a base partecipativa. Le considerazioni sul rapporto tra economia e bene comune partono dall’integrazione di alcune dimensioni valoriali come la dignità umana, la solidarietà, l’ecosostenibilità, l’equità sociale, la cogestione democratica, poste alla base di processi attivabili sia al livello politico, che al livello di singole imprese, ma risulta poco chiaro nell’approccio il fondamento teoretico, e la sua concreta applicabilità in rapporto all’economia attuale (Felber 2010).

Entrando nello specifico etico, dal punto di vista della filosofia morale, per quanto attiene al concetto di bene comune, si resta in questa ricerca nell’ambito del solco classico della tradizione cristiana, assumendo il concetto di bene comune come espressione del“l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente” (Gaudium et Spes 1965: 26)4. Una definizione utile, anche se ritenuta troppo strumentale, dal momento che posiziona la ricerca verso lo studio di “quelle condizioni” che favoriscono non solo i singoli, ma anche i gruppi a poter giungere alla propria perfezione, personale e sociale, in un modo - per quanto possibile - che risulti sia integrale, che celere, e quindi veloce nel tempo. La definizione quindi rileva e ricentra il concetto di ciò che corrisponde allo sviluppo della persona umana nella sua pienezza. Il perseguimento della pienezza, in altre parole, e ciò che è in relazione al bene sostanziale della persona umana, e viene rintracciato, in questo lavoro, attraverso un’analisi di corrispondenza sinottica tra l’antropologia biblica, e altre similarità teoriche connesse alla filosofia, alle scienze umane e sociali. L’indagine sulla ricerca dei bisogni della natura umana ha così fatto riferimento a diversi approcci teorici e prospettive filosofiche: Heller, Maslow, McClelland, Nussbaum, Sen; autori diversi da cui si è cercato di cogliere la descrizione degli aspetti concreti e propri di “quelle condizioni della vita sociale” costituite da diversi beni sostanziali, riconducibili a bisogni di tipo materiale, di sicurezza, di socialità, e correlati ai relativi settori dell’economia privata, del settore statale e della società civile.

Per quanto attiene all’ambito economico, e in particolare delle teorie macroeconomiche, non sembra particolarmente utile in questa ricerca fare riferimento a teorie economiche di tipo chiuso5 come quelle neoclassiche-monetariste, dal momento che l’attenzione in questo lavoro è posta sul processo storico, sulle strutture e forze sociali, politiche ed economiche dalla cui interazione scaturisce il bene comune e la sua dinamica storica. Lo sguardo d’insieme non è tanto sull’individuo, ma sulle classi sociali, non sulla sola economia di mercato, ma sull’interazione dell’economia di mercato (imprese private e processi di scambio), con l’economia del settore pubblico (imprese pubbliche e processi di redistribuzione), e quella del settore sociale o terzo settore (famiglie, imprese sociali, consumi ed economia della reciprocità e della gratuità). In ragione di ciò, sembra più utile ricorrere a teorie aperte (Marzano 2006b) nell’ambito delle scuole di pensiero di tipo keynesiano, oggi definite “eterodosse”6 che hanno il vantaggio di assumere al livello teorico la possibilità dello squilibrio, delle differenze nella struttura sociale, dove è possibile cogliere le dinamiche economiche e sociali, e quindi nel nostro caso, il dispiegarsi dei loro effetti sul bene comune.

Nell’ambito degli approcci “eterodossi”, il riferimento è ai post-keynesiani, che hanno continuato ad approfondire dopo l’insegnamento di Keynes la ricerca nell’ambito macroeconomico, e tenendo in considerazione anche i contributi teorici di Kalecki, e di Sraffa. In merito, il paradigma post-keynesiano sembra essere più confacente con lo sviluppo di questo progetto di ricerca, almeno in ragione di quelle caratteristiche fondamentali e proprie di questo ramo della scienza economica. L’approccio realista dell’economia post-keynesiana rende ragione di un’analisi, che dovendo partire dalla realtà per come si presenza e si lascia osservare, è quanto mai utile per cogliere la dimensione del bene comune economico all’interno di un concreto e determinato modo di funzionamento di un sistema economico. Se esiste un bene comune attinente alla sfera dell’economico, ed è questo il punto di partenza di questa ricerca, deve allora essere reso conoscibile, attraverso un metodo che abbia come suo fondamento teorico la ricerca dell’aderenza alla realtà economico-sociale per come si mostra. Un secondo aspetto fondamentale è connesso al fatto che il riferimento teorico oggetto di osservazione nel reale, non è primariamente l’individuo, quanto piuttosto l’insieme sociale, nelle sue strutture e classi, definite in ragione di scopi propri connessi appunto ad appartenenze di natura sociale. La visione dell’economia post-keynesiana si presenta così capace di cogliere la dimensione organica e sistemica della realtà sociale ed economica, per quella che è, senza dover ricorrere a metodi aggregativi dei singoli individui per ottenere la dimensione collettiva. Del resto il metodo aggregativo proprio dell’individualismo metodologico può evidenziare la sfera del bene comune, solo come aggregazione dei beni dei singoli individui, riuscendo a rappresentare così solo un bene collettivo, che poco o niente potrebbe dire in merito al bene comune (Zamagni 2007); questo infatti è la risultante di un processo sicuramente aggregativo degli individui, ma tiene conto anche del fatto che il bene, nella visione personalista (Marzano 2006b:93), è anche relazione, socialità, legame, interconnessione, da cui discende che il collettivo, l’insieme sociale, costituendo un sistema che è sempre qualcosa di più, della semplice somma delle singole parti individuali. Un terzo riferimento è connesso al principio della domanda effettiva (Lavoie 2006: 12), per cui il livello di produzione delle imprese si adeguerà sempre al livello di domanda aggregata7 proveniente dalle famiglie, dalle imprese e dallo Stato. Questa impostazione offre un quadro teorico, dove è centrale la domanda piuttosto che l’offerta, e si presta bene a sottolineare un contesto dove, pur in presenza di piena disponibilità dei fattori e di risorse necessarie alla produzione, il bisogno di lavorare potrebbe restare insoddisfatto anche in una condizione di equilibrio sul mercato dei beni8. Altro riferimento è l’importanza del tempo storico, più di quello logico. Il tempo logico è un tempo astratto utile al confronto intertemporale tra diverse posizioni di equilibrio, proprio delle impostazioni neoclassiche, mentre il tempo storico si presenta come tempo legato a processi e dinamiche lineari, dove divengono rilevanti le condizioni di stabilità-instabilità attinenti alle grandezze stock connesse sia a determinati flussi economici, che finanziari (Lavoie 2006). Infine le considerazioni sul ruolo della moneta e della finanza, che in generale rivestono una funzione fondamentale nelle economie moderne, e nei processi di decisione che hanno conseguenze anche sull’economia reale, e quindi sul bene comune.

Il bene comune è, così sostanzialmente, un concetto da comprendere all’interno di un processo storico, ha dunque una sua evoluzione e dinamicità, dovuta a innumerevoli fattori, e non necessariamente si associa a una nozione di equilibrio statico. Inoltre è propria di questa scuola di pensiero l’assunzione che la realtà è caratterizzata da incertezza, per cui nessuno conosce il futuro, e in generale i processi si presentano non ergodici, e dove diventa difficile assumere come credibili i postulati dell’impostazione mainstream di agenti perfettamente razionali, e pienamente informati sulle condizioni presenti e sulle tendenze future. Anche questi elementi sono importanti per una corretta analisi macroeconomica del bene comune.

In generale dunque, per quanto sopra esposto, il paradigma post-keynesiano sembra comunque offrire principi e metodi più adeguati per una ricerca che ha l’obiettivo di individuare strumenti e metodi per osservare e monitorare l’andamento del bene comune in un determinato sistema economico.

In merito allo sviluppo di un modello macroeconomico che possa teoricamente esprimere in modo semplice le variabili in gioco rispetto al riferimento del bene comune, cogliendo così la dinamica di quelle prime condizioni che assicurano almeno nella dimensione materiale il perseguimento del bene comune, e per quanto prima esposto, sembra utile e necessario rifarsi a una modellazione del tipo Stock-Flow Consistent (SFC). Questo approccio teorico fu sviluppato dall’economista britannico Wynne Godley, e consente di tener conto di diversi aspetti che risultano appropriati alla ricerca in esame. Infatti, i modelli SFC lavorano sulla dinamica temporale per cogliere tendenze e rapporti in gioco tra le diverse grandezze reali e monetarie, e studiarne l’andamento di lungo periodo. L’aver considerato la moneta e la finanza in generale come pienamente inserite nel circuito di consumo, produzione, e distribuzione ci permette di considerare l’effetto di queste grandezze in ambito sociale. Ad esempio per comprendere al meglio gli effetti della disuguaglianza è necessario esplicitare, nel modello di riferimento, le diverse tipologie di classi sociali, a cui sono associate variabili flusso e stock di natura reale e finanziaria, in modo da coglierne nel lungo periodo l’andamento temporale e le sue ripercussioni sul bene comune. Il modello SFC inoltre può essere articolato con riferimento a macro settori dell’economia tradizionale: settore privato, pubblico, e nell’ambito di questa nostra ricerca anche del settore sociale. Ulteriore e non trascurabile aspetto è la possibilità di agganciare ai modelli SFC la contabilità nazionale, e quindi si presentano per loro natura predisposti alla verifica empirica (Godley e Lavoie, 2006).

Dichiarazioni d’intenti, e Obiettivi

Alla luce di quanto esposto la ricerca vuole favorire un maggiore contatto tra la dimensione etica (quella riconducibile al concetto classico di bene comune) e la macroeconomia. L’obiettivo non è principalmente un fine politico, o meglio di politica economica, ma verificare quanto un determinato ordinamento economico sia compatibile nei suoi processi di sviluppo e cambiamento, al perseguimento della dimensione materiale del bene comune stesso. Il bene comune è influenzato da molteplici aspetti ovviamente legati anche alle politiche economiche, ma è influenzato, ad esempio, anche dalla struttura demografica, dalla struttura delle classi sociali, dall’organizzazione della produzione, dalla configurazione del mercato del lavoro, dallo stato di sicurezza/insicurezza interna/esterna, dal modello dei consumi, dall’intensità dei legami sociali, dalle posizioni finanziarie di debito/credito tra settori, e ovviamente da tanto altro che attiene anche alla dimensione intellettuale e morale dello stesso — aspetti che dovranno però essere considerati come variabili esogene, per le ragioni sopra descritte.

Le domande che sottostanno alla ricerca conducono dunque a chiedersi: come tenere traccia di tutto ciò? È possibile correlare la macroeconomia al bene comune? Quali criteri utilizzare per definire un’etica nell’economia del bene comune e della dignità della persona umana? Esistono dimensioni etiche, e quindi variabili, indicatori, che possono essere correlate alle grandezze macroeconomiche, e quindi aiutarci a comprendere se ci si sta allontanando o avvicinando da un sentiero di bene comune. Se non possiamo misurarlo in senso cardinale, è possibile sapere almeno se si sta deteriorando, o è in miglioramento? Esiste la possibilità di un percorso di equilibrio, o almeno di un trend relativamente stabile? E quali sono le determinanti macroeconomiche e sociali per una sua eventuale o relativa stabilità in senso dinamico? Come valutare l’impatto sul bene comune connesso a shock esogeni di vario tipo? È possibile un’applicazione empirica del modello su una concreta comunità civile? Queste sono le principali domande che orientano lo scopo di questa ricerca, domande aperte che possono aiutare a tracciare le principali tappe di questo percorso di ricerca, e che possono essere sintetizzate in questa: È possibile sviluppare un modello rappresentativo di un sistema economico in grado di comprendere se la sua dinamica si orienta, o meno, verso il bene comune?

In sintesi lo scopo della ricerca è pervenire così a un sistema teorico di riferimento per l’integrazione dell’etica nell’economia in modo da rendere possibile lo studio delle relazioni tra le grandezze poste a sistema e la misurazione eventuale d’impatti correlati sul bene comune, almeno nelle loro dimensioni materiali. Per tale ragione è necessario procedere alla definizione di una modellistica di base (per ciò che attiene alle sole condizioni materiali), che associata a determinati indicatori dimensionali, possa aiutare a comprendere se nel lungo periodo esistono condizioni almeno compatibili al concetto di bene comune. Se tali condizioni sono associabili ad alcune variabili significative, e quali effetti e ripercussioni sono possibili in presenza di shock esterni. Interessante potrebbe essere una stima empirica a partire dai dati della contabilità nazionale, in riferimento ad un determinato paese. L’utilizzo della metodologia SFC può favorire la comprensione dello stato di rapporto/relazioni tra settore privato, settore sociale e settore pubblico, relativamente ai processi d’interscambio settoriale e ai loro effetti sul bene comune.

Ipotesi e metodologia

In senso classico, come anticipato, il bene comune si presenta come un concetto complesso poiché interagiscono nella sua determinazione fattori culturali, sociali, politici ed economici. Per tale ragione è un principio che chiama a una partecipazione corresponsabile tutti i membri di un’organizzazione umana, ognuno per la sua parte: le famiglie, le imprese, le associazioni, lo Stato. Le esigenze associate al conseguimento di questo bene sono correlate così a diverse dimensioni, alcune di queste hanno chiaramente risvolti economici, dal momento che rimane centrale il perseguimento del bene comune attraverso la promozione integrale della persona umana, sia come singolo, sia nel suo vivere sociale:

Tali esigenze riguardano anzitutto l’impegno per la pace, l’organizzazione dei poteri dello Stato, un solido ordinamento giuridico, la salvaguardia dell’ambiente, la prestazione di quei servizi essenziali delle persone, alcuni dei quali sono al tempo stesso diritti dell’uomo: alimentazione, abitazione, lavoro, educazione e accesso alla cultura, trasporti, salute, libera circolazione delle informazioni e tutela della libertà religiosa. (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica 2004: 166).

Per cogliere la dimensione concreta del concetto, ovvero l’aspetto materiale del bene sociale e della persona umana, è necessario sviluppare un sistema che integri la riflessione etica nell’economia, tenendo conto sia dei livelli fondativi del discorso etico in economia e nel rispetto della consequenzialità logico-scientifico (Utz 1999: 33-35). In questo modo a partire da fini universali riconducibili primariamente alla natura umana (primo livello), ai suoi bisogni fondamentali, e alle modalità con cui si ordinano, anche economicamente, i rapporti tra le persone umane, nel rispetto della loro pari dignità, e tenendo conto anche del fatto che il modo con cui si organizza e si struttura l’economia (secondo livello) va poi ad incidere sulle scelte e sui comportamenti economici dei singoli operatori (terzo livello). Questo ha permesso di articolare il concetto di bene comune in alcuni aspetti prioritari, nel loro riferimento etico, che si ispirano e si ordinano secondo tali livelli e tale e consequenzialità, e che sono stati poi esplicitati in queste dimensioni: efficacia, equità, sostenibilità, efficienza. Accanto a queste potrebbero essercene altre, come quelle della resilienza e della celerità, poiché, ad esempio, è rilevante eticamente per il bene comune, che la struttura economica sia capace di assorbire shock, ritrovando rapidamente il suo trend (resilienza), o riesca, ad esempio, ad ottenere gli stessi livelli di benessere ottenendoli, però, nel modo più rapido possibile (celerità), a conferma ulteriore che la variabile tempo gioca un ruolo cruciale in questa analisi.

Sulle ragioni che portano a correlare, il concetto materiale del bene comune in ambito economico, alle variabili latenti o dimensioni espresse, si può addurre la necessità di operativizzare il concetto stesso per portarlo nell’ambito della conoscibilità, e individuare così degli indicatori - nel nostro caso grandezze della realtà macroeconomica - che possono poi essere associate concettualmente alle dimensioni correlate alla nozione stessa di bene comune. Un indicatore sarà così più valido, tanto più sarà ben sovrapposto alla dimensione che intende misurare (Garbarino e Palumbo 2006:82-85). In sostanza la ricerca tenta di esprimere una misura ragionevole di un concetto espresso come quello di “economia orientata al bene comune”, articolandolo nelle quattro traiettorie etiche citate: efficacia, equità, sostenibilità, efficienza. Per semplicità non considerando le dimensioni della resilienza e della celerità, pur avendo queste, come detto, una loro consistenza etica.

L’impostazione etica dovrà necessariamente partire così dal livello primario, quello dei bisogni connessi alla natura della persona umana, alla sua dignità e al suo essere sociale; questa dimensione è quella che è denominata come “efficacia”; un sistema è efficace se è in grado di offrire ciò che veramente corrisponde alla persona umana. In tal senso l’attenzione non è soltanto sui beni materiali, ma anche sul lavoro, sui servizi di cura e di formazione, e soprattutto sulla possibilità di fruire del bene sociale, e di quello relazionale; in tal senso è importante la variabile associata al tempo residuo ancora disponibile una volta esplicati i processi lavorativi e consumativi, tempo che può essere impiegato per la creazione e conservazione di beni relazionali.

Accanto alla dimensione etica dell’“efficacia” è presente l’“equità”. Per equità s’intende la capacità del sistema di offrire beni, procedure, regole, in modo sostanzialmente equo alle persone. Non si tratta di semplice uguaglianza - poiché non è una forma di comunitarismo - ma di poter offrire i requisiti base affinché ciascuno possa essere messo nella condizione di poter raggiungere i suoi obiettivi. In tal senso la macroeconomia può offrire molto dal punto di vista delle libertà strumentali (Sen 2000:42-43), mentre la politica molto dal punto di vista delle libertà sostanziali. L’equità dovrebbe misurare, in rapporto al bene comune, come la ricchezza, il tempo, le forme di lavoro, si distribuiscono tra le diverse classi sociali. Il riferimento alle classi sociali è importante, dal momento che ogni classe si qualifica in ragione di appartenenze culturali e scelte sociali, influenzate appunto dal reddito, dalle condizioni di proprietà, dal lavoro svolto, dal tempo libero a disposizione. La misura dell’equità è correlata quindi a una visione stratificata della popolazione in classi. In base alla struttura della proprietà, alla tipologia di lavoro, e al patrimonio a disposizione si sono ipotizzate le seguenti tre classi: gli uppers ovvero la classe di coloro che risultano proprietari di un patrimonio finanziario ed immobiliare, e vivono grazie ai redditi generati dalla ricchezza posseduta, dalle proprietà e relative attività finanziarie ed imprenditoriali, una middle class che si sostiene prestando un lavoro di tipo subordinato ma stabile nella durata; infine la underclass in cui si trovano coloro che per diverse ragioni non riescono a trovare un lavoro stabile, e non hanno mezzi di sussistenza e vivono comunque in un condizione di precarietà e povertà. La suddivisione adottata è una semplificazione, funzionale al lavoro, basata sulla ricerca di Mike Savage, sociologo, che ha proposto un modello strutturale a sette classi, per l’economia del Regno Unito, imperniate su educazione, cultura, tipologia di reddito e di occupazione (Savage et al. 2015)9.

Si conferma anche in questo la possibilità di fare riferimento alla scuola post-keynesiana in particolare per il contributo di pensiero offerto da Kalecki, proprio in ragione della sua visione dinamica di una economia che trova le determinanti fondamentali nelle decisioni associate alle strutture di classe (1954).

La terza dimensione etica è quella della “sostenibilità”, che misura la capacità del sistema di rigenerarsi nel tempo; questo concetto correlato al bene comune potrebbe integrare, accanto ai tipici aspetti ambientali (quelli propri dello sviluppo sostenibile), anche la sostenibilità finanziaria e demografica. Per tale ragione e per ciò che attiene alle condizioni che misurano l’impatto ambientale, potrebbe essere importante tener conto ad esempio delle risorse naturali non rinnovabili, dell’effetto dell’inquinamento ambientale, o del problema legato alla generazione di rifiuti come risultato dei processi di produzione e di consumo. In tal senso il modello macroeconomico dovrebbe contemplare alcuni riferimenti di sintesi, connessi alla possibilità di realizzare investimenti green che riducono il tasso di consumo delle risorse naturali non rinnovabili, introducendo nel processo di produzione un capitale produttivo ecologico, o tener conto di effetti indiretti sulla produttività, o sulla salute connessi alla produzione generica di rifiuti. In sostanza tener conto della green transformation che si focalizza su investimenti che possono in alternativa ridurre i costi di produzione e migliorare l’efficienza del processo produttivo, oppure investimenti che sostituiscono le tecnologie tradizionali e riducono le emissioni inquinanti, o in alternativa investimenti che valorizzano l’ecosistema, ad esempio attraverso il rimboschimento (Jackson 2009:139). Per quanto è relativo invece alla sostenibilità demografica è importante tener conto della distribuzione per età della popolazione: in tal senso può essere rilevante considerare in un contesto di lungo periodo il ruolo e la distinzione tra forza lavoro e popolazione non attiva; in merito non può non essere presa in considerazione questa distinzione quando si affronta il problema della tenuta dei conti pubblici per ciò che attiene alla spesa previdenziale - in tal senso l’indice di dipendenza potrebbe rappresentare una misura importante per gli effetti collaterali sulla dimensione e sulla tenuta temporale del sistema contributivo, oppure per gli effetti complessivi sul sistema della produttività media del lavoro. Ad esempio un basso tasso di fecondità può portare la struttura demografica del paese verso configurazioni che possono generare squilibri nel lungo periodo e avere inevitabili conseguenze sul bene comune. Altro aspetto di cui è importante tener conto in questo ambito dimensionale, è quello della sostenibilità finanziaria, in altre parole, l’andamento delle posizioni debitorie/creditorie tra i vari settori: a tal riguardo il modello SFC - integrando la componente patrimoniale - consente di misurare le posizioni stock e di valutare in senso dinamico gli effetti e gli squilibri tra i settori, che ovviamente avranno anch’essi un loro impatto sul bene comune.

La quarta e ultima dimensione è quella dell’“efficienza”, anche l’efficienza è una delle misure dell’etica economica, ma come visto non è la sola. L’efficienza misura sostanzialmente la ricchezza prodotta in un determinato periodo, ed esprime, di fatto, la capacità di un sistema di allocare, nello scambio, nel consumo, e nella produzione in modo efficiente le sue risorse. Si tratta di un riferimento etico che risponde alla domanda sul quantum da produrre e da allocare in prima istanza, in rapporto ad un determinato ammontare di risorse. Riferimento relativo soprattutto al settore del mercato privato. Spetta, infatti, al mercato produrre beni e servizi, ma questo deve essere fatto con efficienza, cioè nel migliore dei modi possibili, affinché le risorse possano essere sempre destinate in modo adeguato. Questa dimensione etica è quella che normalmente può essere ricondotta alle posizioni teoriche di tipo liberista, e oggetto spesso di confusione, quando si fa riferimento a una probabile economia del bene comune. La soluzione comune è quella di spingere la produzione, la crescita, tentando di “aumentare la torta” per quanto possibile, in modo tale che gli effetti favorevoli ricadano anche a beneficio delle persone più povere10. Il discorso sull’efficienza riguarda anche il settore pubblico, infatti, lo Stato e tutto il suo apparato amministrativo è chiamato a gestire il bene pubblico, evitando sprechi e corruzione. Anche qui si dovranno individuare grandezze macroeconomiche capaci di esprimere e misurare l’efficienza della produzione, attraverso indicatori di produttività del capitale, del lavoro, di redditività delle imprese, interni al sistema.

Ovviamente esiste un giusto dimensionamento ed equilibrio del mercato, rispetto allo Stato e alla società civile che realizza una qualità migliore di bene comune; infatti un mercato sottodimensionato, non competitivo, porterà presto o tardi una determinata collettiva verso l’impoverimento. Un mercato molto efficiente, e troppo presente nei settori del vivere sociale, può spingere una collettività a essere molto ricca, ma probabilmente con livelli bassi nella dimensione definita in questo lavoro come efficacia, giacché il tempo da destinare alle risorse sociali e alla generazione di beni relazionali, potrebbe essere invece sacrificato alla produzione.

In sostanza le quattro dimensioni etiche (efficacia, equità, sostenibilità, efficienza) dovrebbero offrire una rete di protezione e sostegno per la conservazione e il miglioramento del bene comune, all’interno di una qualunque comunità organizzata. La griglia è applicabile a valutazioni di etica economica nell’ambito di sistemi di riferimento in cui interagiscono processi economici, sociali e di autorità. Il passo ulteriore sarà quello di associare alle dimensioni etiche, di cui sopra, degli indicatori che ci permettono di comprendere l’impatto relativo sul bene comune.

- fig. i.1 - le quattro dimensioni etiche

L’idea di una rete di protezione e sostegno per il bene comune, riprende l’intuizione di Kate Raworth sulla necessità di uscire fuori dalla visione dell’economia della sola crescita, per ricomprendere il benessere di una collettività umana, tra un limite inferiore di un’immaginaria “ciambella”, definito da una base sociale di sussistenza (efficacia), e un limite superiore che è definito in rapporto alla sostenibilità ambientale (sostenibilità). L’economia si dovrebbe esprimere all’interno di questi due limiti, come “spazio equo e sicuro per l’umanità” (Raworth 2017: 65). Il lavoro presente tenta così d’integrare in senso sistemico e dinamico questa visione con altri due aspetti etici: l’efficienza e l’equità, per inserire il tutto all’interno di un modello di etica economica di base.

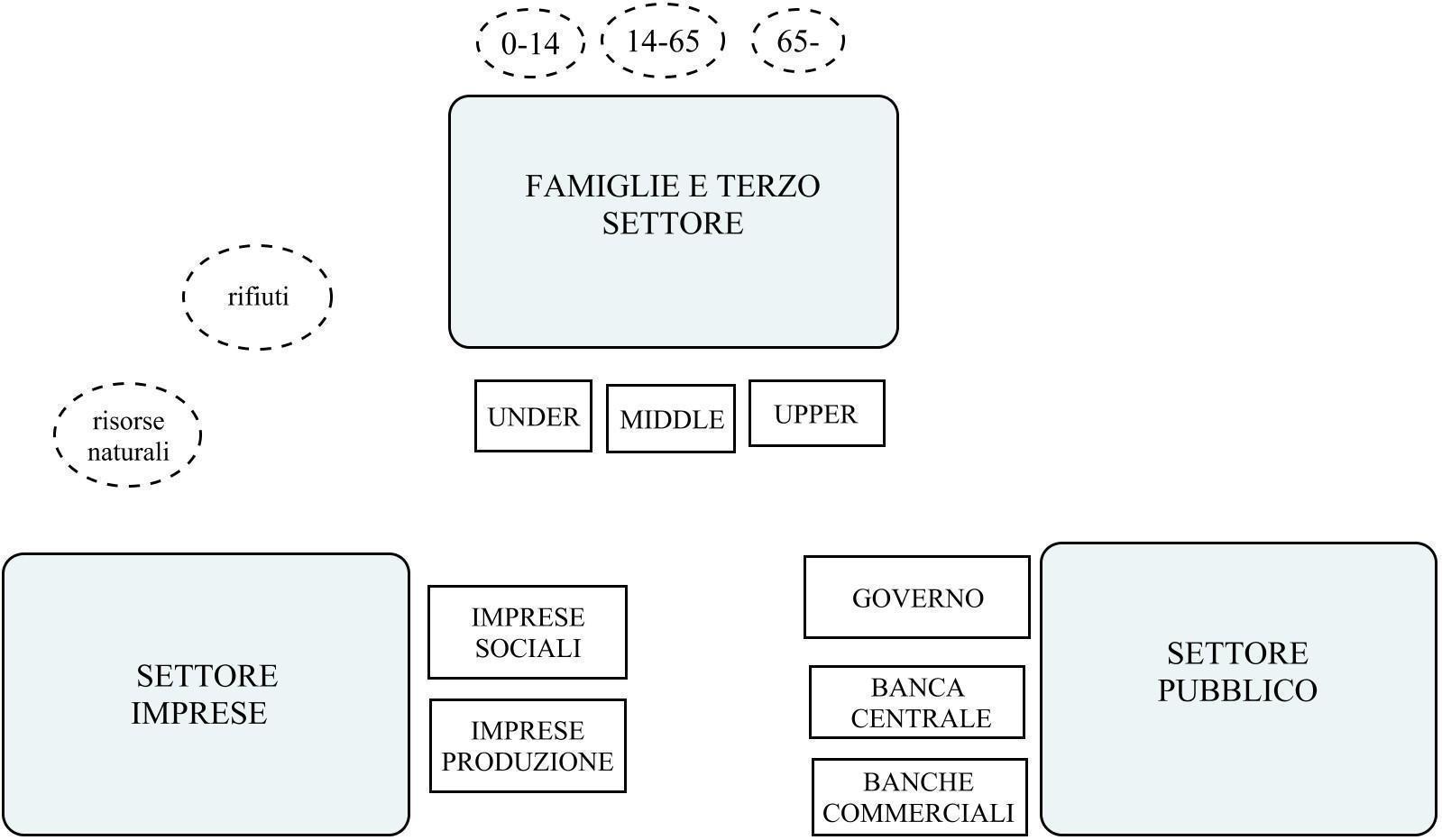

Le dimensioni etiche si devono poi agganciare alle variabili endogene ed esogene del modello SFC. In particolare l’interazione dei tre settori avviene attraverso la rappresentazione di classi e categorie d’impresa. Per il settore sociale, cioè quello concernente le famiglie è importante considerare sia la distinzione in classi (underclass, middle, upper) sia la struttura demografica, che in questo lavoro è per semplicità considerata come esogena. Per il settore delle imprese si considera la distinzione tra le imprese sociali per la produzione di beni sociali (formazione, cura, assistenza), e imprese per la produzione di beni finali e intermedi. Il settore statale si compone in senso generale dei seguenti compartimenti: uno che si riferisce al governo, l’altro è relativo settore bancario, costituito dalla banca centrale e dalle banche commerciali per le attività istituzionali d’intermediazione finanziaria di prestito e raccolta. Si riporta a seguire una rappresentazione schematica dei flussi reali e monetari che avvengono tra i settori, mentre non sono riportate per semplicità le posizioni di debito/credito tra i comparti e le loro relative variazioni. Il modello rappresenta un’economia chiusa — ipotesi di semplificazione — con un generico settore ambiente che resta comunque relegato all’esterno e quindi trattato anch’esso in modo esogeno.

fig. i.2 - visione sintetica del modello SFC

Lo sviluppo del modello SFC si struttura a partire dalla definizione dei settori coinvolti negli scambi reali e monetari, definisce le principali relazioni riconducibili alle identità di contabilità nazionale, e tiene conto dei flussi esistenti tra i settori, e dei relativi stock patrimoniali; l’andamento dei flussi implica sempre una variazione degli stock, e necessariamente anche consequenziali comportamenti diversi da parte degli operatori in caso di processi irreversibili. Le equazioni che si definiscono dalle identità contabili sono così integrate da diverse equazioni comportamentali. Definiti i parametri esogeni, i risultati del modello SFC vanno ad alimentare la griglia degli indicatori associati alle dimensioni, fornendo così una prima indicazione sul possibile andamento del bene comune.

- fig. i.3 - interazione tra modello e dimensioni etiche.

In merito agli aspetti riconducibili alle osservazioni sul bene comune, è giusto rilevare che non s’intende con questo misurare il bene comune economico (anche per le sue sole dimensioni materiali) semplicemente perché non è quantificabile, ma il lavoro mira a fornire tutti gli elementi per una sua osservazione indiretta, di tipo qualitativo e quantitativo, attraverso lo studio di tendenze e parametri di controllo, al fine di poter fornire almeno alcune indicazioni utili ad evidenziare sentieri di peggioramento o miglioramento rispetto ad un determinato punto di partenza.

Limitazioni e vincoli

La difficoltà principale della ricerca è nell’individuazione delle grandezze macroeconomiche e sociali capaci di rendere esplicativo attraverso le dimensioni prescelte il concetto di “economia orientata al bene comune”. Dietro questa difficoltà, c’è ovviamente e onestamente, anche l’aver considerato in senso classico il concetto di bene comune, e quindi, l’essere guidati nella ricerca proprio da una determinata idea, in ragione della quale il bene comune è sempre qualcosa che ha a che fare con la natura della persona umana, e con i suoi bisogni costitutivi e fondamentali. Il sistema nel suo ambito sociale, politico ed economico è al servizio della persona umana. Si è consapevoli che l’indagine non può prendere in esame che la sola dimensione materiale del bene comune, trascurando di conseguenza aspetti riconducibili ai livelli morali e culturali di una determinata società. Aspetti che possono essere trattati solo come variabili esterne e quindi esogene al modello. Alla difficoltà d’integrare l’etica nell’economia, e di renderla per una certa misura osservabile, si aggiunge la necessità di descrivere il sistema teorico dei tre settori (sociale, politico, ed economico) nel modo più semplificato possibile, trascurando elementi che potrebbero essere importanti per il bene comune, essendo il concetto stesso onnicomprensivo. Per tale ragione si utilizzano generalmente dei modelli con cui si rappresenta e si descrive il funzionamento dell’economia. Un determinato modello è sempre caratterizzato da una visione teorica da cui scaturisce la descrizione della struttura fondativa delle relazioni che sussistono tra le diverse variabili che sono oggetto di osservazione. L’uso di modelli economici è oggi estremamente diffuso presso istituzioni internazionali, centri studi, e nella prassi sono utilizzati a fini interpretativi, ma soprattutto predittivi. Le stime ottenute sugli andamenti delle principali grandezze macroeconomiche, influenzano ordinariamente i policy-makers, i mercati finanziari, le scelte d’investimento di imprese pubbliche e private; normalmente queste previsioni sono riprese dai quotidiani, mass media, social media e sono oggetto di riflessioni da parte di think tank specializzati.

Attualmente i modelli macroeconomici più in uso sono del tipo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) contraddistinti alla base da una impostazione teorica che considera la realtà economica come caratterizzata da condizioni di equilibrio stabile nel tempo, dalla presenza di agenti razionali, con buone capacità predittive, in presenza di mercati finanziari efficienti; in generale è dominante la visione di un contesto dove il mercato si autoregola, dove risulta importante limitare, per quanto possibile, l’intervento dello Stato nell’economia, dal momento che famiglie e imprese si comportano in modo ottimale massimizzando la propria utilità. Le previsioni ottenute attraverso questi modelli, proprio per la struttura teorica di base su cui sono fondati, non possono ovviamente prevedere la crisi, perché non ne hanno concezione: “naturalmente, tali modelli non possono servire quando il sistema venga disturbato da una crisi, specie se di grandi dimensioni, che non può da essi essere prevista.” (Cozzi 2011:32). In sostanza modelli che sembrano di fatto costruiti per descrivere un mondo ideale, dove il bene è ampiamente diffuso, e dove l’unica preoccupazione sembra essere quella di continuare a garantire per quanto possibile un certo status quo. Per tale ragione se i modelli costruiti su impianti teorici non descrivono la realtà, ma sono derivati da visioni artificiali, non solo risultano inutili, ma potrebbero essere anche dannosi11. Per tale ragione l’utilizzo di una modellazione SFC consente di tener conto in modo più conveniente delle variabili reali, ma anche di quelle monetarie e finanziarie, come nella realtà avviene. L’approccio è rigoroso e matematicamente laborioso, può fornire una misura delle grandezze macroeconomiche, e soprattutto dei rapporti di forza in gioco al livello sociale, senza trascurare l’impatto della disuguaglianza, e delle dinamiche finanziarie, in un contesto caratterizzato comunque da incertezza: aspetti che possono essere considerati un punto di sostegno per un’analisi che deve poi desumere possibili impatti sul bene comune. L’integrazione con aspetti sociali e demografici si attua nella misura di quanto è strettamente necessario a cogliere altri impatti correlati, soprattutto negli andamenti di lungo periodo. La semplicità ha sempre il vantaggio di rendere più chiara l’esplicitazione di alcuni nessi causali, che possono essere utili, per la ricerca e l’approfondimento di quelle dimensioni ritenute portanti nel rapporto tra etica ed economia.

Conclusione Generale

Lo sviluppo del lavoro è stato fondato sulla possibilità d’interconnettere il concetto di bene comune, proprio della filosofia morale, con quello di economia proprio della scienza sociale. Dopo aver esaminato e approfondito la dimensione del concetto di bene comune, si è cercato di definire al livello teorico un metodo in grado di relazionare i due ambiti. Per le ragioni, argomentate nel lavoro, si sono individuate quattro dimensioni di natura etica (efficacia, equità, sostenibilità, efficienza) che possono essere associate a grandezze economiche, al fine di tentare una risposta agli interrogativi che hanno guidato il progetto di ricerca. La domanda che in sintesi ha accompagnato questo lavoro può essere così espressa: è possibile individuare una metodologia e sviluppare un modello di valutazione etica in grado di comprendere se una realtà economica nella sua dinamica si orienta o no, verso il bene comune?

Dopo aver enucleato e circoscritto il significato dei concetti fondamentali; infatti per il bene comune, ci si è limitati al bene comune economico, ritenendo questa dimensione essere più appropriata, se riferita ai soli requisiti di base, evitando di prendere in considerazione aspetti connessi, ad esempio, alla presenza dei beni morali che sappiamo essere elementi indispensabili e costitutivi del bene comune, ma che possono essere trattati come dati a priori, se ci si limita agli aspetti e alle condizioni più tangibili; sia con riferimento all’economia, delimitando la ricerca e le analisi alle dimensioni proprie della teoria macroeconomica. Il passo successivo è stato quello di valutare il grado di conoscibilità del bene comune economico, ritenendo questo certamente conoscibile, ma ragionevolmente non misurabile (cap. I). Non essendo misurabile (non esiste, infatti, un’unità di misura dello stesso), si è proceduto in modo indiretto, applicando alla realtà economica quattro dimensioni di natura etica, in grado di esprimere valutazioni su ambiti che hanno spessore e rilevanza etica differente, ma che, se organizzati a sistema, possono offrire un quadro abbastanza omogeneo, e suscettibile anche di varie applicazioni.

Le quattro dimensioni morali sono state osservate a partire da considerazioni e problematiche etiche che scaturiscono dall’analisi delle principali teorie economiche. La prima dimensione, quell’“efficacia” esprime il grado e la capacità del sistema di creare le condizioni per la soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona umana (cap. II), la dimensione dell’“equità” per esprimere il livello di uguaglianza tra le persone che vivono all’interno del sistema economico (cap. III), la dimensione della “sostenibilità” in riferimento alla capacità del sistema di autorigenerarsi per le generazioni future (cap. IV), ed infine anche la dimensione dell’“efficienza” come capacità del sistema di produrre e allocare le proprie risorse in modo razionale (cap. V). Queste dimensioni etiche non hanno la pretesa di offrire una misurazione del bene comune, ma possono dirci qualcosa in relazione ad una determinata posizione di partenza, di base, se il sistema in linea generale si sta orientando o no al bene comune, o se una determinata politica, che certamente potrebbe far crescere il reddito, produca anche risultati positivi in termini di scostamenti favorevoli verso il bene comune (cap. VII).

La rappresentazione formale dell’economia è stata costruita a partire dal paradigma post-keynesiano, definito all’interno di un approccio di realismo sistemico, a cui non sfugge il ruolo delle istituzioni, le strutture delle classi, i rapporti di forza e di potere, il ruolo della finanza; in questo modo il modello si adatta alla lettura della realtà, colta nel suo dinamismo storico, e letta per come si presenta, e non come risposta a un ideale astratto. Questo del resto era già stato individuato da Utz12 nel suo insuperato lavoro “Etica Economica” quando in merito scriveva: “Le teorie post-keynesiane tentano di rimediare alle carenze della teoria keynesiana. Esposizioni sistematiche complete sono finora assenti. Comunque è chiaramente visibile un riorientamento della scienza dell’economia alle implicazioni etico-sociali di tutti i problemi economici.” (1999:207). Dalla corrente di pensiero post-keynesiano e all’interno della ricerca macroeconomica sui modelli della crescita e lo studio delle interconnessioni tra economia reale e finanziaria nascono i modelli macroeconomici Stock-Flow Consistent (SFC) che uniscono al rigore della logica di contabilità nazionale, una adeguata flessibilità e una particolare versatilità, in modo da poter essere adattati alle finalità proprie della ricerca, ed in questo specifico caso adeguati e utili, per comprendere attraverso l’analisi etica, gli impatti che l’economia può avere sul bene comune. Nel corso di questo lavoro partendo da alcuni modelli già esistenti (Zezza 2008) si è tentata un’estensione utile, e necessaria, per comprendere aspetti fondamentali per il bene comune. Nella definizione formale di un modello artificiale (cap. VI), accanto alla classica interconnessione tra grandezze finanziarie ed economiche, tipica dei modelli SFC, si è prevista una struttura caratterizzata da classi sociali differenti, la presenza del terzo settore e delle imprese sociali, il ruolo chiave del settore ambiente con risorse naturali, beni comuni da tutelare, e rifiuti da gestire, il tutto agganciato a una determinata dimensione demografica; il modello è stato inoltre adattato per cogliere un'importante dinamica per il bene comune che si pone, soprattutto oggi, nella differenza tra occupati stabili e precari, e nella variabile del tempo libero cruciale per il ruolo specifico della famiglia. Nella sostanza un modello che si presta a esprimere quel paniere di beni privati, beni pubblici, beni sociali, e beni comuni la cui presenza caratterizza proprio un’economia per il bene comune. Definito così il modello di riferimento e valutata la consistenza attraverso l’impostazione di valori e parametri iniziali, calibrati su livelli verosimili per un’economia avanzata, si è tentato l’esercizio teorico di stimare l’impatto etico sul bene comune variando di volta in volta parametri ritenuti rilevanti in relazione ad una determinata politica, o per la presenza di eventuali shock esterni (cap. VII).

I risultati ottenuti sono stati analizzati attraverso un’osservazione sia quantitativa dei diversi indici connessi alle dimensioni, ma soprattutto qualitativa, attraverso la comprensione dei meccanismi di trasmissione che da un input iniziale di natura economica, finanziaria, o di altro tipo, si comunicano attraverso le interconnessioni del modello, per produrre impatti su molte variabili di rilievo per il bene comune; l’indice di sintesi cosiddetto proxy del bene comune, ottenuto attraverso l’aggregazione delle quattro dimensioni etiche, non ha la pretesa di essere una misura del bene comune, perché come espresso sopra questo non può essere determinato, ma deve essere letto come un tentativo di cogliere il movimento del sistema economico verso un path più o meno orientato verso il bene comune.

Dal punto di vista teorico, il contributo più importante sta nell’individuazione di una struttura logica coerente per la valutazione etica di un sistema, processo, o ordinamento economico. Le quattro dimensioni etiche definiscono, infatti, da un punto di vista formale, quei punti nodali per intraprendere un’analisi etica in ambito economico; un sistema di analisi che può essere considerato in sé abbastanza completo e generalizzabile. Senza queste dimensioni si possono rischiare conclusioni parziali e talvolta fuorvianti, e tale aspetto continua ad affliggere purtroppo ogni approccio che si fonda sul solo principio di massimizzazione dell’utilità dei singoli agenti, restando relegato all’eticità della sola efficienza. Daly stesso aveva già posto in evidenza, tempo fa, che oltre alla presenza del dilemma classico tra distribuzione e allocazione, esiste l’altro problema legato al fatto che il mercato può solo risolvere attraverso i prezzi il problema dell’efficienza, ma non può assicurare né una distribuzione equa, e neanche una scala ottimale in termini di sostenibilità ambientale: “Quello che ancora deve essere riconosciuto è che non ci sono due, ma tre valori in conflitto: l’allocazione (efficienza), la distribuzione (equità), e la scala (sostenibilità).” (Daly 2001:69). In teoria quello che deve essere riconosciuto è che i termini in questione, per una completezza dell’analisi etica in ambito economico, in realtà non sono soltanto tre ma quattro, ai tre sopra indicati, infatti, è necessario aggiungere un quarto elemento, che è appunto nell’ordine dell’adeguatezza, della convenienza, e dell’opportunità, in merito al fatto che il sistema economico sia per l’uomo e non contro l’uomo, e quindi in grado di fornire beni, e assicurare tutte quelle condizioni più compatibili con la natura della persona umana e del suo pieno sviluppo (efficacia).

Le quattro dimensioni etiche, che costituiscono un sistema di valutazione generale per l’etica nell’economia, non possono essere considerate della stessa importanza; si è visto che è necessario attribuire loro un peso, un grado di priorità e di importanza. L’attribuzione di un peso, per esprimere un più o meno importante rispetto ad altro, è questione connessa alla sensibilità ed onestà del valutatore etico, che in base alle circostanze storiche, o fattuali del momento, può ritenere ad esempio l’equità più importante della sostenibilità o viceversa. In linea generale tuttavia l’ordine di preferenza è definito dalla priorità dell’efficacia (beni e condizioni in rapporto alla natura propria dell’uomo), sull’equità (l’uomo in rapporto ai propri simili), e di questa sulla sostenibilità (l’uomo di oggi in rapporto all’uomo di domani), e di questa ultima sull’efficienza (il modo con cui l’uomo usa ed entra in rapporto con le cose). Ribaltare questo significa, per dirla alla Utz, rompere la consequenzialità logica-scientifica per un ordinato ragionamento etico.

I tentativi formali e sostanziali che hanno portato alla separazione tra etica ed economia, cercando di fare dell’economia una scienza esatta, sono purtroppo incapaci di cogliere le conseguenze e gli esiti generati da una presunta idea di neutralità rispetto ai fini (Vito 1967), prospettiva questa che sembra ancora oggi presente, e che continua tuttavia a causare sofferenza e disagi. L’idea che perseguire l’efficienza comunque comporterà alla fine sempre una crescita in termini di efficacia - pensiero rivestito spesso di verità scientifica (esempio tipico del trickle down effect) - non solo non è vera, ma spesso è anche pericolosa, rispetto ad esempio approcci alternativi che puntando direttamente sull’efficacia, tendono poi a conseguire nel tempo una maggiore efficienza, da cui dinamicamente nel tempo si può generare nuova efficacia, permettendo così l’avvio di circolarità etiche positive13. Il poter cogliere le relazioni tra le quattro grandezze etiche, applicate a un sistema economico modellizzato, consente di esplicitare rispetto ad un determinato fenomeno economico non solo gli impatti diretti, ma anche azioni e retroazioni eventuali sulle dimensioni etiche, evidenziandone anche gli effetti correlati. Tali conseguenze correlate, sono sempre difficili da cogliere in modo teorico e astratto, essendo anche conseguenza di specifiche condizioni storiche e istituzionali, proprie delle strutture sociali presenti nell’economia; per tale ragione i risultati sono valutati, non tanto all’interno di una prospettiva di massimizzazione degli indicatori etici, ma osservando i risultati migliorativi in termini di etica sistemica e dinamica; questo aspetto è di particolare importanza e sembra essere in linea con l’esigenza di convergere nella ricerca ad una giustizia più concreta e meno astratta:

“Nella sua critica radicale a j. Rawls, Sen spiega - a mio giudizio convincentemente - perché è giunto il tempo di parlare di iustitium - il giudizio pratico su situazioni concrete - piuttosto che iustitia, la quale presuppone la ricerca della teoria perfetta, universalmente valida. Nel linguaggio dell’economista, ciò significa che è preferibile porsi alla ricerca di miglioramenti paretiani (iustitium) che non di ottimi paretiani (iustitia).” (Zamagni 2016:171).

I risultati ottenuti, da alcune simulazioni, sono riportati in sintesi nelle conclusioni del capitolo concernente la valutazione degli impatti in termini di orientamento al bene comune (cap. VII): questi risultati tuttavia - relativi anche a questioni molto dibattute al livello scientifico, e oggetto spesso di letteratura immensa - non hanno la pretesa di offrire una conoscenza scientifica, anche se possono dare una buona base per approfondimenti empirici, poiché sono stati ottenuti attraverso un’inizializzazione delle grandezze stock e dei parametri esogeni, determinati per ottenere andamenti nelle grandezze economiche e finanziarie non reali, ma verosimili. L’interesse del lavoro proposto, infatti, sta nell’aver individuato una metodologia che consente di comprendere se una determinata realtà economica, rappresentata attraverso una modellistica14 rigorosa e versatile allo stesso tempo, nel suo sviluppo dinamico, si orienti o meno verso il bene comune economico.

In sintesi, e per quanto sopra espresso, un possibile tentativo di esprimere una definizione astratta e formale di una “economia orientata al bene comune” o “economia per il bene comune” potrebbe essere:

Ogni sistema economico che si orienti al bene comune si presenta “efficace” poiché consente la piena soddisfazione delle condizioni per lo sviluppo integrale della persona umana, si presenta “equo” perché offre a tutti pari condizioni di trattamento, di opportunità per tale sviluppo, e “sostenibile” in quanto attento che l’esigenza dello sviluppo umano non sia compromessa per le future generazioni. Infine è anche “efficiente” perché orientato a una crescita tale da garantire a tutti una partecipazione, piena e dignitosa15, al processo produttivo e consumativo.

In merito ai limiti del lavoro è necessario precisare che i risultati ottenuti riguardano il solo aspetto connesso a condizioni materiali e tangibili del bene comune; in tal senso la rilevanza che le virtù morali hanno nei confronti del bene comune può essere considerata eventualmente solo come dato esogeno (fiducia, solidarietà, onestà, reciprocità, ecc.); si è preferito così monitorare quelle variabili che sono un pre-requisito necessario, anche se non sufficiente, alla loro generazione, come ad esempio il considerare nella famiglia la disponibilità di risorse private e sociali adeguate, la stabilità del lavoro, lo spazio abitativo, ed il tempo libero per le relazioni; aspetti che dovrebbero essere sempre assicurati a tutti gli esseri umani, per ragioni di giustizia sociale, senza per questo perdere mai di vista che “non di solo pane vivrà l’uomo” (Mt 4,4). Altri aspetti come il riferimento agli impatti ambientali sono stati espressi attraverso una formalizzazione che esprime una prima approssimazione rispetto alla complessità del sistema ambiente; in questo caso si sono evidenziati gli assorbimenti di materia rinnovabile associati al processo produttivo, gli effetti connessi alla rigenerazione dei materiali riciclabili, e l’impatto dei rifiuti non biodegradabili. Stesso discorso per ciò che concerne la dinamica demografica agganciata alla struttura delle classi sociali, con tassi di natalità e mortalità che restano indipendenti dal sistema economico. Questi aspetti potevano essere integrati in modo più raffinato ma non si è voluto appesantire eccessivamente la trattazione lasciando a eventuali approfondimenti successivi la possibilità di considerare una formalizzazione migliore nel modello. Le interconnessioni almeno al livello teorico tra dimensioni etiche e variabili economiche e finanziarie sono state esplicitate invece nello sviluppo della parte teorica del lavoro. In ultimo, come per le virtù, anche i beni relazionali (primari e secondari) sono considerati come dati esogeni al modello (vedi fig. I.1, fig. V.1). Sarebbe possibile in base alle indicazioni espresse nel capitolo sull’efficienza (cfr. p. 268) inserire gli effetti della presenza del bene relazionale (secondario) nello scambio, e valutare come questo possa influire sulla modalità d’interazione prezzo-quantità e analizzare gli impatti correlati sulle dimensioni etiche, ma anche in questo caso si è preferito non appesantire troppo la parte formale del lavoro.

Oltre a quanto già espresso, ulteriori sviluppi potrebbero riguardare le interdipendenze esistenti nel bene comune tra punti di osservazione differenti. Il riferimento è sempre al paradigma realista, che non parte dall’individuo, ma dall’osservazione della realtà, delle interazioni che esistono tra le parti e con l’ambiente esterno, parti che esistono in una definita e riconoscibile struttura (famiglie, imprese, classi sociali), con propri e specifici comportamenti economici. In tal senso soprattutto con riferimento al bene comune sarebbe allora necessario approfondire il legame che esiste tra il bene comune nei suoi diversi livelli; in altre parole il bene comune al livello macro è necessariamente interdipendente - se si resta nell’ambito di un pensiero sistemico - con il bene comune dei livelli inferiori e superiori. Ad esempio il degradarsi del bene comune nella famiglia ha ripercussioni inevitabili sul bene comune che si colloca nello strato superiore, così come il dissesto del bene comune al livello di una comunità civile comporta un’influenza negativa sul bene comune di prossimità, espresso nell’aggregato immediatamente superiore, o inferiore. Queste interdipendenze, tra i livelli diversi, dovrebbero essere oggetto di studio e di approfondimento, per poter conoscere e collocare in modo adeguato eventuali criticità etiche e relative responsabilità, e poter individuare soluzioni politiche e sociali più adatte. In questo senso potrebbe essere utile sviluppare modelli di analisi etica per il bene comune ad esempio della famiglia, o dell’impresa, o degli enti pubblici, e cogliere nelle eventuali interdipendenze, minacce e opportunità.

È fuor di dubbio comunque che il passaggio dal lavoro teorico alla verifica empirica dello strumento è un punto essenziale per coglierne la piena funzionalità; questo aspetto rimanda anche all’urgenza di approfondire e comprendere il funzionamento dei sistemi e poter trovare così le giuste risposte; se soluzioni ci sono, queste scaturiscono sempre di più da approcci integrali, così come ci è stato ultimamente ricordato:

“Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.” (Laudato Sì 139).

Roberto Bongianni

Indice Generale

Introduzione Generale .....1

Analisi del contesto .....1

Definizione del problema .....3

Lo stato della ricerca .....5

Dichiarazioni di intenti, e Obiettivi .....10

Ipotesi e metodologia .....12

Limitazioni e vincoli .....19

Sigle e abbreviazioni .....21

I. Sul rapporto tra etica ed economia .....22

Introduzione .....22

1. Cenni storici sul rapporto tra etica ed economia .....22

2. Aspetti formali e definizioni relative al bene comune .....36

3. Economia e bene comune nel contributo di A. F. Utz .....42

4. Considerazioni teoriche sulla ricerca metodologica del rapporto tra economia e bene comune .....50

5. L’approccio del realismo post-keynesiano e i modelli Stock-Flow Consistent .....57

6. Dalla metodologia sistemica (modello Stock-Flow Consistent) alle dimensioni etiche del bene comune .....62

Conclusioni .....76

II. Il principio di efficacia in un’economia orientata al bene comune .....78

Introduzione .....78

1. La categoria concettuale di “bene” nella scienza economica .....79

2. Alla ricerca del bene sostanziale: prospettive filosofiche .....80

3. Alla ricerca del bene sostanziale: prospettive di antropologia biblica .....83

1. Il bene del lavoro .....83

2. Il bene della relazione .....84

3. Le risorse, lo spazio vitale e la necessità di difendersi .....85

4. Alla ricerca del bene sostanziale: cenni alle teorie sul bisogno umano .....87

5. Una teoria dei bisogni: la prospettiva marxiana di Agnes Heller .....90

6. Teorie dei bisogni con approccio motivazionale: Maslow e McClelland .....93

7. L’approccio delle capacità per lo sviluppo umano di Amartya Sen .....95

8. L’approccio delle capacità secondo Martha Nussbaum .....97

9. Analisi comparativa ed individuazione delle principali categorie di valori, beni sostanziali indispensabili allo sviluppo umano e al bene comune .....99

10. Il ruolo della famiglia nell’economia del bene comune .....103

11. La conciliazione tra lavoro, tempo libero e risorse disponibili per la vita famigliare .....115

Conclusioni .....126

III. L’equità in un’economia orientata al bene comune .....128

Introduzione .....128

1. La dimensione dell’equità attraverso le principali teorie di giustizia sociale .....131

2. La disuguaglianza economica e le differenti posizioni teoriche sulla distribuzione del reddito .....142

3. Il capitalismo e gli effetti sulla disuguaglianza patrimoniale .....157

4. Gli effetti sociali della mancanza di equità nell’economia .....168

Conclusioni .....171

IV. La sostenibilità in un’economia orientata al bene comune .....173

Introduzione .....173

1. La sostenibilità ambientale e le teorie economiche .....175

2. La sostenibilità economica del settore produttivo privato .....189

3 La sostenibilità finanziaria del settore pubblico .....198

4. Sostenibilità del welfare e aspetti demografici .....213

Conclusioni .....229

V. La produzione efficiente in un’economia orientata al bene comune .....231

Introduzione .....231

1. L’efficienza nella produzione di beni privati .....235

2. L’efficienza nella produzione di beni pubblici .....246

3. La ricerca di efficienza per i beni comuni .....253

4. L’efficienza nella produzione di beni sociali .....255

5. L’importanza dei beni relazionali in un’economia per il bene comune .....265

Conclusioni .....276

VI. La modellazione Stock-Flow Consistent per l’analisi etica di una economia del bene comune .....278

Introduzione .....278

1. Aspetti descrittivi e struttura delle relazioni fondamentali .....279

2. Sviluppo e descrizione delle equazioni del modello .....285

3. Lo sviluppo del modello e le principali tendenze macroeconomiche .....307

Conclusioni .....312

VII. La valutazione teorica degli impatti in termini di orientamento al bene comune

Introduzione .....314

1. Una metodologia per la valutazione d’impatto: osservazione qualitativa delle dimensioni etiche .....315

2. Il confronto tra scenari in condizioni sistemiche differenti .....322

1.Scenari con differenti tassi di natalità .....323

2. Scenario con classe upper più ampia .....326

3. Scenario con differenze nelle preferenze di portafoglio della classe upper .....330

4. Scenari con differenti livelli di progresso tecnico .....337

5. Scenario con classe upper propensa al dono .....341

6. Effetti di una speculazione sul mercato immobiliare .....345

7. Effetti di una speculazione sui titoli del debito pubblico .....348

8. Effetti di una speculazione sui titoli azionari .....352

3. Gli effetti sul bene comune dovuti a variazioni in alcune politiche o variabili esogene .....354

1. Effetti di una politica fiscale restrittiva per aumento della pressione fiscale sul reddito .....354

2. Effetti di una politica fiscale espansiva per riduzione della pressione fiscale sul reddito .....356

3. Effetti di una politica di trasferimento di reddito dalla classe upper alla classe under .....357

4. Effetti di una politica monetaria per l’aumento del tasso d’interesse della banca centrale .....365

5. Effetti di una politica monetaria per diminuzione del tasso d’interesse della banca centrale .....367

6. Effetti connessi all’aumento della propensione marginale al consumo della classe middle .....369

7. Effetto della diminuzione della propensione marginale al consumo della classe middle .....372

8. Effetti di un incremento del potere di mercato delle imprese .....374

9. Effetti di una riduzione del potere di mercato delle imprese .....376

10. Effetti di una riduzione generale dell’orario di lavoro .....378

Conclusioni .....382

Conclusione generale .....385

NOTE:

1 In particolare il contributo di Richard Thaler in “Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness” è nell’ambito di una teoria detta della “spinta gentile”, considerata sostanzialmente come un rinforzo indiretto che può stimolare la persona ad un comportamento che favorisce il benessere personale o collettivo.

2 Importante non cadere in approcci che hanno più il sapore dell’“imperialismo economico”, come sottolineato da Ferruccio Marzano in un intervento presso l’Università di Milano-Bicocca nel 2003, dove si afferma la necessità di tenere distinti i beni morali dai beni economici, ed evitare d’inglobarli nel discorso proprio dell’economia (Marzano 2003:41).

3 L’immagine dell’interstizio come tessuto connettivo – oggi tra l’altro riconosciuto dalla medicina come un organo a sé stante e diffuso in tutto il corpo umano – può ben rappresentare il bene comune e l’interconnessione tra questo e i relativi beni sociali e individuali propri di ciascuno settore.

4 La definizione è stata integrata e approfondita successivamente dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa al n. 164.

5 Le teorie chiuse che si rifanno in generale al liberismo economico sono dette tali dal momento che non hanno necessità di un completamento esterno alla rappresentazione formale dell’economia perché idealmente sono rappresentative dell’intera realtà economica, in questo senso presentano aspetti di autoreferenzialità e circolarità (Marzano 2012).

6 Per scuole eterodosse, in contrapposizione alla scuola ortodossa s’intendono generalmente tutti i filoni di pensiero economico che per le ipotesi di base assunte si collocano fuori dall’economia mainstream; il riferimento oggi è soprattutto alla sintesi neoclassica, approccio che oggi sembra aver esaurito la capacità di cogliere e interpretare in modo corretto i fatti economici, e quindi anche di prevederli. In generale gli approcci eterodossi si fondano su aspetti che ad esempio rivalutano l’attenzione ai gruppi sociali, ai loro ruoli nella società e nell’economia, tenendo in conto il fatto che gli operatori economici si muovono in un contesto di sostanziale incertezza, dove le fluttuazioni possono generale crisi e squilibri permanenti, e dove anche la moneta e la finanza in generale non può essere considerata neutrale, ma comporta effetti e conseguenze sull’economia reale. Normalmente questa situazione offre lo spazio per un legittimo e duraturo intervento dello Stato nell’economia.