In questi ultimi mesi diverse agenzie internazionali hanno segnalato nei loro rapporti un incremento delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema1 soprattutto appartenenti a paesi del continente africano.

In questi ultimi mesi diverse agenzie internazionali hanno segnalato nei loro rapporti un incremento delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema1 soprattutto appartenenti a paesi del continente africano.

Torna così purtroppo ad essere centrale la questione della povertà assoluta, intesa come incapacità, anche reddituale di poter accedere a tutto quel paniere di beni fisici indispensabili per la sopravvivenza fisica di un individuo (prescindendo in questo caso da riferimenti relativi alla cultura e alla società di appartenenza), e questo rispetto al pur sempre drammatico e persistente problema della povertà relativa espressione che incorpora invece il dato culturale e sociale della propria collettività e che misura sempre una distanza, ma a partire da uno standard di vita già acquisito2.

Il tema della povertà è oggi fortemente connesso anche al problema della sostenibilità ambientale. Nel presente articolo, in una visione di estrema sintesi, si mettono a confronto alcune soluzioni al dilemma della povertà presentate da visioni alternative di sostenibilità ambientale. La sostenibilità sociale infatti è causa e allo stesso tempo effetto della sostenibilità ambientale e viceversa. L’effetto combinato della povertà e del degrado ambientale, estende così la questione morale della giustizia tra gli uomini oltre i confini del tempo presente (giustizia sociale o infra-generazionale), con ripercussioni inevitabili sulle generazioni future (giustizia inter-generazionale)3.

Nel rapporto “The State of Food Insecurity in the World”, pubblicato di recente e redatto congiuntamente da tre agenzie 4, si riporta che nel 20105 il numero di persone che soffre la fame è stato di circa 925 milioni, e l’incremento dei prezzi dei beni agricoli registrato in questo anno ha spinto nello stato d’insicurezza alimentare un numero pari almeno a 70 milioni di persone. Il Rapporto è così incentrato sul fenomeno della volatilità dei prezzi alimentari a seguito della pressione esercitata dalla crescita della domanda internazionale di alimenti. Questi effetti sono dovuti in parte al mutamento nella composizione media del paniere di spesa delle economie in via di sviluppo, in parte alla crescita demografica mondiale, e in parte a cause che sono da ricondurre alla nuova domanda di alimenti per la produzione di energia6. Persone senza lavoro, operai, braccianti agricoli sono così esposti ad oscillazioni insostenibili, che vanno a pesare sulla spesa alimentare, compromettendo la possibilità di accedere ad una nutrizione adeguata7. I piccoli paesi africani dipendenti dalle importazioni sono quelli più a rischio e molti di loro ancora stanno pagando le conseguenze della crisi alimentare degli anni 2006-20088.

Questi dati sembrano purtroppo smentire coloro che ritenevano ormai necessario incentrare l’attenzione solo sulle disuguaglianze relative, dal momento che la crescita economica mondiale9 avrebbe avuto indubbi effetti positivi, nel sollevare dalla povertà assoluta milioni di persone, soprattutto in quei paesi che accettavano di aprirsi alle dinamiche del commercio internazionale.

Diversi studi confermano come il processo di estensione dei mercati e la crescita economica hanno effettivamente sollevato in questi ultimi decenni milioni di persone dalla condizione di povertà, e questo è avvenuto per il cosiddetto “trickle down effect”. In pratica è l’effetto dovuto alla ricaduta positiva di una crescita generalizzata del reddito, verso le categorie sociali più povere. In questo senso il dotarsi di un apparato produttivo leggero, e lo sviluppo tecnologico applicato all’agricoltura - la cosiddetta “green revolution”10 ha permesso a diversi paesi poveri di accrescere la produttività interna, integrando e specializzando maggiormente le economie attraverso un deciso orientamento delle stesse al commercio internazionale.

Questo effetto rimorchio “trickle down” tuttavia non ha funzionato ovunque e nello stesso modo. Ne hanno ad esempio beneficiato alcuni paesi del continente asiatico, mentre non ci sono stati riscontri positivi per i paesi dell’Africa sub-sahariana11.

In sintesi possiamo affermare che la progressiva integrazione dei mercati operata dalla globalizzazione non ha risolto il problema della disuguaglianza relativa e ha lasciato un miliardo di persone nel mondo nelle condizioni della povertà estrema. Molte di queste vivono in zone rurali. Questo accelera inoltre, per varie e talvolta giustificate ragioni, il degrado ambientale, compromettendo così anche quel livello minimo di sforzi attuati per rendere più sostenibili le politiche per lo sviluppo12. I problemi legati alla povertà si traducono spesso in uno sfruttamento del capitale naturale che si caratterizza per processi di desertificazione progressiva, di diminuzione della biodiversità, di emissione di inquinanti in zona, con ripercussioni probabili sul cambiamento climatico globale.

Scendendo più nei particolari il primo impatto della globalizzazione è stato quello di aver alimentato proprio i circoli viziosi della povertà rurale, dove i poveri per evitare i rischi associati alla coltivazione dei campi, sono costretti a vivere anche dei frutti del disboscamento e dello sfruttamento agricolo immediato di terreni ancora molto fertili - ottenuti dalla deforestazione - terreni che vengono però in breve tempo ridotti all’infertilità e alla desertificazione e quindi abbandonati, attivando di conseguenza processi di migrazione dal contesto rurale a quello urbano.13 A questo quadro si associa poi l’indiscriminata azione predatoria di risorse naturali e minerarie pianificata sistematicamente e operata da diverse imprese multinazionali occidentali e cinesi.

L’ingiustizia sociale, cioè quella tra generazioni presenti – cosiddetta intra-generazionale - si tramuta così in una ingiustizia inter-generazionale, ed il costo sociale della povertà si trasforma anche in un costo ambientale trasferito in modo sommerso alle generazione future.

Cosa affermano i diversi approcci teorici del pensiero economico a tale riguardo? La visione neoclassica dell’economia ha sempre favorito l’estensione dei mercati e l’efficienza allocativa, relegando la sostenibilità sociale ad un problema indiretto e comunque da risolvere eventualmente attraverso i meccanismi della crescita economica.

La sostenibilità ambientale è per gli economisti neoclassici garantita alla fine sempre dal mercato. E questo è dovuto alla graduale e perfetta sostituzione che si riscontra - per effetto dello sviluppo tecnologico – nel passare dall’uso del capitale naturale al capitale tecnologico e artificiale. L’ambiente è infatti una variabile economica esterna, pari a qualunque altro fattore della produzione. L’effetto della progressiva scarsità relativa è così registrato dalla variazione dei prezzi relativi di mercato che attivano i necessari processi di sostituzione tra i fattori produttivi14. L’effetto di esaurimento delle risorse naturali – nell’approccio neoclassico allo sviluppo sostenibile - non deve così preoccupare15 dal momento che le risorse naturali (ΔKN<0) possono essere perfettamente sostituite da un uso crescente del capitale industriale (ΔKF>0) e da una maggiore produttività del lavoro16. In questa visione sono così favoriti in ambito rurale i grandi investimenti di capitale per le produzioni agricole di monocolture estensive selezionate da destinare all’esportazione (cash crops), con impiego esteso di fertilizzanti chimici e pesticidi, con lo sviluppo di strutture adeguate per l’irrigazione, ed infrastrutture di base, necessarie alla conservazione, e al successivo trasporto dei prodotti all’estero. L’apertura al commercio internazionale garantisce poi il pieno dispiegarsi degli effetti positivi ed espansivi della crescita.L’approccio neoclassico nella definizione del rapporto economia-ambiente si colloca così nell’ambito della sostenibilità debole17, ambito criticato dal filone teorico dell’economia ecologica, in quanto ritenuto responsabile della permanenza del circolo vizioso che esiste tra degrado ambientale e povertà estrema.

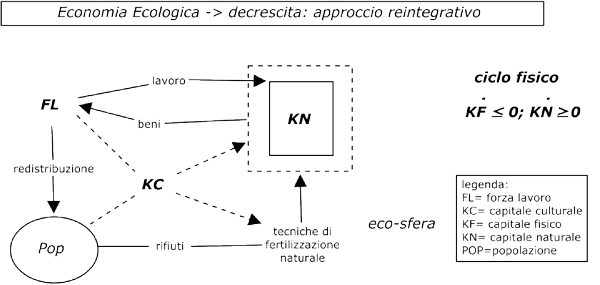

Gli effetti nefasti sopra descritti hanno spinto in questi ultimi anni i sostenitori della teoria della decrescita a difendere e favorire lo sganciamento delle economie locali dai mercati internazionali. In alternativa si punta allo sviluppo di produzioni agricole che perseguono invece l’autosufficienza alimentare nel rispetto e nella conservazione della biodiversità, e delle tradizioni rurali e culturali del luogo (ΔKC>0) , in modo da invertire la tendenza in atto e favorire processi di reintegrazione del capitale naturale (ΔKN>0). La sfida lanciata da questo nuovo contributo di pensiero – ispirato soprattutto alle riflessioni di Ivan Illich18 ed inaugurato dal punto di vista economico dal contributo di Gergescu Roegen – è quella di evitare in tutti i modi ai paesi poveri di seguire la strada dello sviluppismo19, quella strada caratterizzata dall’obbligo di dare necessariamente un’impronta occidentale al proprio progresso, e alla modalità con cui sono definiti i propri bisogni fondamentali20, da cui consegue un pre-determinato stile di vita fatto percepire come unico possibile. Le politiche economiche così non possono che essere incentrate sul commercio con l’estero, che diventa motore indispensabile per lo sviluppo. Per questo motivo i teorici della decrescita ammettono come unica via possibile il ritorno all’autoproduzione del villaggio, e alla riscoperta dei beni relazionali insiti nelle proprie culture locali, superando così gli effetti dovuti alle conseguenze della globalizzazione economica e finanziaria. Il riferimento così allo slogan decrescita felice o decrescita conviviale non è poi tanto da riferire ad una decrescita in senso quantitativo, ma piuttosto qualitativo, per lo spostamento delle proprie attività dalla produzione di merci destinate al mercato globale, a beni prodotti e consumati in ambito e secondo standard locali21. La produzione locale riduce così inevitabilmente il consumo di risorse materiali e d’energia legate al trasferimento delle merci, e a tutti i servizi ed esso associati (come ad esempio pubblicità, assicurazioni, conservazione), riducendo l’impatto ambientale per il conseguente minor utilizzo di capitale artificiale (ΔKF<0). In qualche modo si riafferma l’esigenza di scelte sociali e se possibile anche politiche, di tipo autarchico e populista22, con una matrice ideologica di supporto – rispetto al passato - che attinge propriamente all’anti-sviluppo.

La critica quindi è assoluta dal momento che l’attuale processo di crescita economica ha sintetizzato in sé, vanificandolo, il concetto stesso di sviluppo sostenibile.

Ma il processo di globalizzazione sotto accusa è stato veramente espressione di una cultura dello sviluppo sostenibile e in che misura? I sostenitori della versione forte23 dello sviluppo sostenibile non la pensano propriamente cosi.

I riscontri empirici sulla validità dell’ipotesi di Kuznets24 hanno dimostrato che la crescita economica non è stata di fatto sostenibile dal punto di vista sociale, determinando così anche un’insostenibilità a livello ambientale. L’apertura dei mercati internazionali con la possibilità di trasferire tecnologie “pulite” verso i paesi più poveri non si è realizzata secondo quanto ci si aspettava25. Le imprese hanno esportato tecnologie obsolete e spesso fortemente inquinanti. La globalizzazione se da una parte ha comportato un leggero allentamento della pressione demografica, dall’altra ha favorito l’adozione di stili di vita improntati ad un forte consumismo, favorendo una maggiore produzione di rifiuti inquinanti e sprechi connessi ad un uso di risorse ingenti per la movimentazione di merci su scala internazionale.

Risulta dunque nel complesso che negli ultimi decenni la globalizzazione non è stata ispirata ai principi della sostenibilità, ma piuttosto a quelli della deregolamentazione e della privatizzazione, favorita anche dai piani dell’IMF e dalle politiche del WTO26. Lo sviluppo della telematica e la libera circolazione dei capitali al livello internazionale, e la diffusione di una cultura d’impresa sul modello anglosassone - orientata alla massimizzazione dei profitti a breve termine - ha contribuito ulteriormente a compromettere tale principio, favorendo dinamiche di speculazione finanziaria che hanno colpito i prezzi dei generi alimentari.

Nella pratica c’è ancora molto da fare per rendere la globalizzazione un processo sostenibile. Tutto questo non può che passare però all’interno di un forte fase di ri-ordinamento del sistema economico internazionale2527.

Per questo per rendere lo sviluppo veramente sostenibile è necessario impegnarsi su varie direttrici. Una maggiore regolamentazione del commercio internazionale in modo che la libera circolazione delle merci non sia soltanto “da Nord a Sud”, ma anche lungo direttrici contrarie, superando così le forme di protezionismo più o meno sommerso attuato ancora oggi dai paesi dell’area OCSE28. Nel sostegno forte da parte degli organismi preposti (IMF e WB) a favore di progetti strutturali che rispettino le condizioni culturali del luogo, e incoraggino modelli di partecipazione attiva (approcci sistemici) da parte delle popolazioni residenti, prevedendo il ricorso a tecnologie più efficienti e pulite nel rispetto dell’ambiente. Questo aspetto è in linea con il principio di sostenibilità forte, che mira alla conservazione del capitale naturale (ΔKN=0) attraverso l’utilizzo di un capitale fisico ecologicamente compatibile; in questo caso la presenza di normative ambientali e la capacità di farle osservare è un requisito indispensabile29.

Non si possono avviare percorsi di sostenibilità senza poi una disponibilità da parte dei paesi ricchi a contribuire in modo significativo e solidale verso i paesi poveri. La dinamica degli aiuti pubblici allo sviluppo in questi ultimi anni è stata assolutamente insufficiente.30 Accanto al processo di regolamentazione nello scambio di merci e fattori produttivi, e di investimenti nella sostenibilità ambientale, si devono necessariamente associare anche programmi di sviluppo caratterizzati da maggiore solidarietà. Al livello finanziario inoltre non dovrebbe mancare una marcata regolamentazione - per limitarne il rischio o addirittura porvi fine - dei movimenti speculativi su prodotti di finanza derivata agganciati al mercato agro-alimentare. Allo stesso tempo al livello locale ogni autorità dovrebbe garantire una rete di protezione sociale che eviti alle popolazioni più esposte, il rischio legato ai movimenti economici del mercato globale, e quindi di poter cadere nella trappola della povertà per l’insufficiente disponibilità di titoli necessari all’acquisto dei beni di sussistenza.

In mancanza di contesti internazionali capaci di regolamentare in modo trasparente queste tendenze, e in presenza di paesi poveri con governi corrotti e poco attenti al bene comune, non resta allora che l’alternativa di una società della decrescita che si riappropri al livello locale di tutti i mezzi necessari a garantire l’autosufficienza alimentare in modo eco-compatibile. Rimane da comprendere tuttavia come poter attuare in concreto un programma della decrescita, nel rispetto sia della libera iniziativa in campo economico, sia di procedure democratiche capaci di favorire e assicurare un’adeguata rappresentanza e partecipazione delle popolazioni coinvolte.

bene comune, non resta allora che l’alternativa di una società della decrescita che si riappropri al livello locale di tutti i mezzi necessari a garantire l’autosufficienza alimentare in modo eco-compatibile. Rimane da comprendere tuttavia come poter attuare in concreto un programma della decrescita, nel rispetto sia della libera iniziativa in campo economico, sia di procedure democratiche capaci di favorire e assicurare un’adeguata rappresentanza e partecipazione delle popolazioni coinvolte.

NOTE:

1 Si ricorda come il primo tra gli “Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (Millennium Development Goals) delle Nazioni Unite è quello di ridurre della metà, fra il 1990 e il 2015, la percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà estrema (cioè con meno di un dollaro al giorno).

2 Cfr. AA.VV., “Rapporto sulle povertà e disuguaglianze”, a cura di Nicola Acocella, ediz. a cura della Fondazione Premio Napoli, 2004, pp. 49-60.

3 Cfr. sulla legittimità morale di una giustizia tra generazioni vedi: Edoardo Greblo, “La questione della giustizia intergenerazionale” in “Etica e Politiche Ambientali”, Fondazione Lanza, ediz. Gregoriana Libreria, Padova, 2007, pp. 193-199.

4 Il riferimento è relativo alla FAO, (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), all'IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo) ed al WFP (Programma Alimentare Mondiale).

5 Per il 2011 non è ancora possibile una stima precisa da parte della FAO per la revisione in corso degli standard di calcolo.

6 Non si riportano invece le cause inerenti alla speculazione finanziaria nei mercati internazionali su derivati collegati ai contratti agro-alimentari.

7 Cfr. FAO,IFAD,WFP, “The State of Food Insecurity in the World”, ediz. a cura del Food an Agriculture Organization of the United Nations, Rome, ottobre 2011, pp. 11-13

8 Cfr. idem pp. 34 e ss. Le soluzioni che presenta il rapporto puntano allo sviluppo di una duplice strategia; una di medio-lungo termine che si concentra su investimenti nel settore rurale per lo sviluppo di nuove tecnologie agrarie, e nuovi sementi in grado di favorire una maggiore rete di sicurezza alimentare. L’altra di breve termine dove risulta indispensabile la costituzione di reti di protezione sociale in grado di proteggere le popolazioni dal rischio di una eccessiva volatilità dei prezzi. Un programma che rimette così al centro della strategia di uscita dalla povertà estrema, l’esigenza di rendere da una parte il processo di globalizzazione più sostenibile e dall’altra di sviluppare l’economia rurale mettendola al pieno servizio delle comunità locali.

9 Cfr. Sachs Jeffrey D., “La fine della povertà”, Mondadori, Milano, 2005, pp. 33-46. Nel testo a p. 33.: “ Il fatto cruciale dell’epoca moderna non è il trasferimento di reddito da una regione all’altra, con la forza o con altri mezzi, ma l’aumento generalizzato del reddito mondiale, per quanto a tassi diversi in aree geografiche diverse”.

10 Per una sintesi cfr. Pomfred Richard, “Percorsi diversi per lo sviluppo economico”, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 99 e ss.. La Green revolution nasce dalle applicazione delle teorie di Schultz sullo sviluppo economico nell’agricoltura. Vedi Schultz T.W., cfr. “Transforming Traditional agricolture”, Yale University Press, New Alen, 1964.

11 Cfr. Stiglitz Joseph E., “La Globalizzazione e i suoi oppositori”, Einaudi Editore, Torino, 2002. Nel testo p. 79 si riporta: “Chiaramente, la crescita da sola non sempre migliora la vita dell'intera popolazione di un paese. Non deve quindi stupire che l'espressione trickle down sia scomparsa dal dibattito politico anche se, in forma lievemente mutata, l'idea è ancora viva e io chiamo questa variante trickle down plus. La tesi è che la crescita è necessaria e quasi sufficiente per ridurre la povertà - lasciando intendere che la strategia migliore è semplicemente concentrarsi sulla crescita, pur menzionando questioni come l'istruzione per le ragazze e la salute. Ma i fautori dell'economia del trickle down plus non sono riusciti a realizzare politiche capaci di affrontare temi piu vasti, come la povertà, e neppure questioni specifiche come l'istruzione per le donne. In pratica, gli assertori del trickle down plus hanno continuato ad adottare le stesse politiche di sempre, perlopiù con gli stessi effetti negativi.”

12 Generalmente la definizione di Sviluppo Sostenibile fa riferimento al rapporto Brundtland del 1987 rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) intendendo con ciò quello sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

13 Cfr. IFAD, “Rapporto sulla povertà rurale 2011 – Sintesi”, pp. 3-5 in http:// www.ifad.org/rpr2011/ report/index.htm.

14 Per una visione critica e di sintesi dei modelli neoclassici cfr. Marzano F. “Lezioni di economia della crescita e dello sviluppo”, Tomo I, Cacucci Editore, Bari, 1998, pp. 161 e ss..

15 Cfr, Solow R., “Intergenerational equity and exhaustible resources”, in «Review of Economic Studies», XLI, 1974, p. 11.

16 Per sostenere un livello di consumi illimitato nel tempo (non decrescente) tuttavia è comunque necessario il rispetto della regola di Hartwick-Solow per cui gli avanzi generati dalla gestione di risorse naturali non rinnovabili devono essere investite comunque in capitale umano o artificiale.

17 Cfr. Romano Molesti, “Economia dell’ambiente e bioeconomia”, ediz. Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 32-33.

18 Ivan Illich (1926-2002) filosofo austriaco e libero pensatore critico verso le forme istituzionali imposte dall’occidente ad altre forme culturali. Ispiratore della società conviviale come luogo preposto a vivere le relazioni in modo affrancato dallo Stato e da qualunque altra forma d’imposizione esterna o sovranazionale.

19 Inteso in senso negativo come sviluppo caratterizzato dalla sola crescita quantitativa del capitale, senza tuttavia una reale redistribuzione e progresso della società.

20 Cfr. Latouche Serge, “Il pianeta dei naufraghi”, Bollati Boringhieri, Torino, p. 66: “Il dibattito sui bisogni fondamentali è altrettanto ambiguo. La ragione profonda di questo è il fatto che la nozione di bisogno fondamentale si basa su una visione naturalistica del tutto discutibile, e che la nozione stessa di "bisogno" rinvia a un funzionamento del sociale caratteristico dell'Occidente. In questo campo, il «buonsenso» del buon samaritano che fonda le strategie di tante ONG può fuorviare lo spirito e portare a delusioni.”. Si intuisce tale visione possa rendere vago lo stesso concetto di povertà estrema e la sua misurazione, dal momento che non è più possibile definire su base naturale un bisogno umano come essenziale.

21 Cfr. Latouche Serge, “Breve Trattato sulla decrescita serena”, Bollati Boringhieri,Torino, 2008, pp. 78-81.

22 Il termine non è riferito al populismo politico, ma a contesti sociali che maturano visioni alternative di sviluppo, rifiutando il processo di industrializzazione e il progresso economico in atto. Vedi Pomfret R. “Percorsi per lo sviluppo economico”, op. cit., pp. 163-174.

23 La versione detta della sostenibilità forte non ammette sostituibilità tra capitale naturale e capitale prodotto dall’uomo, non essendo possibile confondere i fattori della produzione con le risorse prime attinte dalla natura. Questo contributo più stringente del rapporto tra economia e ambiente è dovuto ad Herman Daly. Cfr. Herman Daly, “Ecological Economics and sustinable development”, Edward Edgar Publishing Limited, Northampton, 2007.

24 L’ipotesi di Simon Kuznets (1901-1985) si fonda sull’evidenza empirica che al crescere del reddito di un paese, l’indice di disuguaglianza assume la forma di una U rovesciata, cioè nelle fasi iniziali aumenta, poi si stabilizza per un certo tempo ed infine decresce.

25 Cfr. Giulio Quercini, “ La tutela dell’ambiente nell’Unione Europea: un’analisi critica”, Ediz. Franco Angeli, Milano, 2007, p. 157.

26 Cfr. Simone Borghesi, Alessandro Vercelli, “La sostenibilità dello sviluppo globale”, Carocci, Roma, 2005.

27 Questa necessità è stata espressamente sottolineata da papa Benedetto XVI nell’enciclica “Caritas in Veritate”, Libreria Editrice Vaticana, 2009, dove si riporta al n. 67: “Di fronte all’inarrestabile crescita dell’interdipendenza mondiale, è fortemente sentita, anche in presenza di una recessione altrettanto mondiale, l’urgenza della riforma sia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che dell’architettura economica e finanziaria internazionale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni.”

28 Nel 2008 il volume complessivo dei sussidi all’agricoltura attuato nei paesi dell’OCSE aveva raggiunto la somma di 376 mld di dollari.

29 Cfr. Alessandro Lanza,”Lo sviluppo sostenibile”, Il Mulino, Bologna, 1997, pp 97-102. In particolare si riporta a p. 100: “ La letteratura specifica dà grande rilevanza al problema dei cosiddetti doppi standard; con questo termine si indica il fatto che le imprese multinazionali occidentali, operanti nei paesi in via di sviluppo, tendono a conformarsi alla normativa ambientale locale, impiegando processi produttivi e prodotti il cui utilizzo sarebbe limitato o addirittura proibito dalla legislazione ambientale del paese di origine”

30 Cfr. Sachs Jeffrey D., “La fine della povertà”, op. cit., pp. 312-317. A p. 312: “Una stima approssimativa colloca le necessità di copertura da parte dei donatori, da qui al 2015, intorno ai 40 miliardi di dollari l’anno per l’Africa sub-sahariana e a circa il doppio (80 miliardi di dollari) per l’intero mondo in via di sviluppo”.

Bibliografia di riferimento:

AA.VV., ”Rapporto sulla povertà e le disuguaglianze nel mondo globale” a cura di N. Acocella, ediz. a cura della Fondazione Premio Napoli, 2004.

AA.VV., “Etica e Politiche Ambientali”, a cura di Simone Morandini, Fondazione Lanza, ediz. Gregoriana Libreria, Padova, 2007.

Alier Joan Martínez, Schlüpmann Klaus, “Economia ecologica: energia, ambiente, società”, Garzanti, Milano,1991.

Borghesi Simone, Vercelli Alessandro, “La sostenibilità dello sviluppo globale”, Carocci, Roma, 2005.

Costanza Robert,“Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability”, Columbia University Press, New York, 1991.

Costanza Robert, Cumberland John, Daly Herman, Goodland Robert e Norgaard Richard, “An Introduction to Ecological Economics”, Press LLC, New York, 1997.

Daly Herman, “Ecological Economics and sustinable development”, Edward Edgar Publishing Limited, Northampton, USA, 2007.

FAO,IFAD,WFP, “The State of Food Insecurity in the World”, ediz. a cura del Food an Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2011.

Georgescu-Roegen Nicholas, “Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile”, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

Georgescu-Roegen Nicholas, “Energia e miti economici”, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.

IFAD, “Rapporto sulla povertà rurale 2011” in http://www.ifad.org/

Illich Ivan, “Descolarizzare la società”, Mondadori, Milano, 1972.

Kuznets Simon, “Modern Economic Growth”, Yale University Press, New Haven, 1966.

Lanza Alessandro, “Lo sviluppo sostenibile”, Il Mulino, Bologna, 1997.

Latouche Serge, “Breve Trattato sulla decrescita serena”, Bollati Boringhieri,Torino, 2008.

Latouche Serge, “Il pianeta dei naufraghi”, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.

Latouche Serge, “L’occidentalizzazione del mondo”, Bollati Boringhieri,Torino, 1992.

Marzano Ferruccio, “ Lezioni di economia della crescita e dello sviluppo”, Tomo I, Cacucci Editore, Bari, 1998.

Molesti Romano, “Economia dell’ambiente e bioeconomia”, ediz. Franco Angeli, Milano, 2003.

Pearce David W., Barbier E., Markandya A., “Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World”, Aldershot, Edward Elgar, 1990.

Pearce David W., Turner Kerry R., “Economia delle risorse naturali e dell’ambiente”, Il Mulino, Bologna, 1991.

Pomfred Richard, “Percorsi diversi per lo sviluppo economico”, Il Mulino, Bologna, 1992.

Sachs Jeffrey D., “La fine della povertà”, ArnoldoMondadori Editori, Milano, 2005.

Schultz T.W., “Trasforming Traditional Agricolture”, Yale University Press, New Alen, 1964.

Solow Robert, "A contribution to the theory of economic growth", in "Quaterly Journal of Economics", 1956, n.70, pp. 65-94.

Solow Robert, “Intergenerational equity and exhaustible resources”, in “Review of Economic Studies”, Symposium, XLI, 1974, p. 11.

Stiglitz Joseph E., “La globalizzazione e i suoi oppositori”, Editore Einaudi, Torino, 2002.

Turner Kerry R., Pearce David W., Bateman Ian, “Economia Ambientale”, Il Mulino, Bologna, 2003.

UNDP, “UNDP: Rapporto 2003 sullo sviluppo umano - Le azioni politiche contro la povertà”, Rosenberg & Sellier, 2003.

United Nations, “Report of the World Summit on Sustainable Development”, Johannesburg, United Nations Pubs., New York, 2002.

Vercelli Alessandro, “Globalizzazione e sostenibilità dello sviluppo” articolo di economia politica in “Journal of analytical and institutional economics” n. 2, agosto 2003, pp. 225-250.

World Bank, “World development Report”, 1982, Oxford University Press, New York, pp. 55-77 (per approfondimenti sulla Green Revolution).

IT

IT  EN

EN