Il significato, la nascita del concetto e la sua estensione cronologica e geografica

![]() In una società in rapida trasformazione è sempre necessario rinnovare pratiche e saperi, soprattutto in ambito educativo. Una delle interessanti sfide a cui, a livello planetario, siamo oggi chiamati a rispondere, è quella di ridisegnare il quadro entro cui si sviluppano le competenze di educazione globale. Ma che cos’è l’Educazione alla Cittadinanza Globale?

In una società in rapida trasformazione è sempre necessario rinnovare pratiche e saperi, soprattutto in ambito educativo. Una delle interessanti sfide a cui, a livello planetario, siamo oggi chiamati a rispondere, è quella di ridisegnare il quadro entro cui si sviluppano le competenze di educazione globale. Ma che cos’è l’Educazione alla Cittadinanza Globale?

Il termine inglese global citizenship education indica i contenuti di una forma di educazione oggi considerata essenziale (OCSE1, WEF 20182), per permettere la maturazione di competenze globali.

La competenza globale è definita in OCSE PISA 20183 come una capacità multidimensionale che comprende:

1) esaminare questioni di rilevanza locale, globale e culturale;

2) comprendere e apprezzare le prospettive e le visioni del mondo degli altri;

3) impegnarsi in interazioni aperte, appropriate ed efficaci tra le culture;

4) agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile.

Il concetto di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), in coerenza con quanto stabilito dall’UNESCO4, si riferisce a quanto in Italia viene annoverato con termini diversi, non esattamente sovrapponibili all’inglese, quali ad esempio “educazione allo sviluppo”, “educazione interculturale”, “educazione alla cittadinanza”, “educazione all’ambiente sociale e naturale”: volti diversi e complementari di una stessa tensione educativa. Dato fondamentale per ECG è:

“mantenere lo sguardo aperto verso il pianeta, verso la globalità, arricchendo tale ampiezza prospettica con il richiamo concreto all’idea di cittadinanza, una dimensione etica prima che politica, che evoca uno status di “cittadini del mondo” con responsabilità e doveri di impegno attivo e partecipativo, per la creazione di un mondo più giusto e più equo.”5

L’Educazione alla Cittadinanza Globale si fonda sul presupposto che le persone oggi vivono il processo di apprendimento in un contesto globale e, anche se in modo diseguale, interagiscono a livello planetario. In un mondo che è sempre più interdipendente, l’ECG promuove un senso di appartenenza alla comunità globale, un’idea di umanità comune condivisa tra le persone che coinvolge anche la biosfera e l’ambiente naturale. L’ECG comporta la necessità di allargare gli orizzonti educativi per individuare l’identità umana e la sua appartenenza al pianeta terra. Ne emerge la necessità di pensare la cittadinanza come un concetto connesso con l’ecologia, basato su una nuova etica ambientale e un nuovo concetto di sviluppo locale.

Nel 2015 l’UNESCO ha proposto una definizione largamente condivisa:

“La cittadinanza globale si riferisce al senso di appartenenza a una comunità più ampia e a una comune umanità. Essa sottolinea l’interdipendenza politica, economica, sociale e culturale e l’interconnessione tra il livello locale, nazionale e globale”. 6

Gli obiettivi dell’ECG sono dunque legati a:

1. invitare le persone a pensare sé stessi come cittadini globali;

2. promuovere la comprensione reciproca fra gli individui e le culture e introdurre modelli di risoluzione dei conflitti;

3. promuovere una serie di principi comuni in base al riconoscimento dei diritti umani;

4. promuovere la partecipazione attiva a tutti i livelli: locale, regionale, statale, provinciale, nazionale e globale.

Questi obiettivi si riferiscono ad un’idea di partecipazione legata al concetto di cittadinanza attiva, sottolineando l’importanza di responsabilizzare i cittadini sulle proprie capacità trasformative a livello ambientale, politico e sociale. I temi connessi si possono riassumere in quattro aree principali:

1. diritti umani (diritti dell’infanzia, diritti di genere e diritti all’autodeterminazione di popoli e genti);

2. ambiente (sostenibilità, modelli di produzione e consumo, cambiamento climatico, biodiversità);

3. giustizia sociale ed economica (povertà, salute e benessere, disuguaglianza e discriminazioni, migrazioni);

4. intercultura (identità, diversità culturale, sistemi di conoscenza indigeni e tradizionali, pace).

Lo stato dell’arte internazionale

Dalle ultime posizioni maturate a livello internazionale sull’educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile, riportate e raccolte da APCEIU7 nella banca dati internazionale GCED clearing house8, emergono alcuni elementi fondanti e parole chiave.

Storicamente l’idea di educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile nasce da tre educazioni: educazione ambientale, educazione civica ed educazione allo sviluppo. L’educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile risulta pertanto nel tempo come un concetto sommativo e omnicomprensivo che vede all’interno una serie di parole chiave, che devono essere declinate nella pratica.

I concetti chiave che devono essere quindi riportati sul piano attuativo sono interconnessione, solidarietà, cittadinanza attiva e responsabile, responsabilità collettiva, visione comune, rispetto dei diritti umani nel quadro dell’Agenda 20309. Tali concetti vanno poi declinati guardando a dimensioni dinamiche e di cambiamento nel tempo, facendo attenzione alle relazioni di potere e agli eventi, rispettando il senso di urgenza necessario a non provocare impatti catastrofici sul futuro.

L’educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile è pertanto un ponte collettivo su visioni individuali, un’obbligazione comune al miglioramento del nostro mondo.

D’altra parte negli ultimi due decenni l'educazione alla cittadinanza globale è diventata un “tormentone” utilizzato dalle agenzie educative internazionali e nazionali, così come dai ricercatori, per delineare la crescente internazionalizzazione dell'educazione, inquadrata come una risposta alla globalizzazione e agli alti valori della cittadinanza.

Questi sviluppi, tuttavia, hanno creato problemi, a causa della presenza di due discorsi contrastanti: mentre il discorso della democrazia critica sottolinea l'importanza dei valori etici, della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva, un discorso neoliberale privilegia invece una logica di mercato, incentrata sull'auto-investimento e sull'aumento dei profitti. Questi due discorsi non sono separati, piuttosto appaiono fianco a fianco, causando un effetto di confusione.

La strategia di educazione alla cittadinanza globale in Italia

L’undici giugno 2020 è stata approvata dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) la Strategia italiana per l'Educazione alla Cittadinanza Globale10, testo di riferimento per la promozione della cittadinanza attiva e delle connessioni locali-globali in ambito educativo, oggi, spesso, riassunte nella sensibilizzazione e partecipazione di tutti i cittadini al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030)11.

La stessa Strategia italiana per l'Educazione alla Cittadinanza Globale è il documento di riferimento della Legge Regionale n.23, approvata il 10 giugno 2020 dal Consiglio Regionale delle Marche su “Interventi di promozione dell’educazione alla cittadinanza globale (ECG) ed alla cultura della sostenibilità”12.

A marzo 2022, l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale13 ha elaborato il documento “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori”14, in cui sono declinate possibili modalità organizzative delle scuole e al contempo fornite indicazioni operative, in considerazione dei cambiamenti avvenuti nel paesaggio multiculturale della scuola italiana negli ultimi dieci anni. In continuità con la legge 92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”15 e le successive Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica16, il documento richiama ben 38 volte il concetto di cittadinanza, collegandola 2 volte all’aggettivo “globale”.

Il 26 maggio 2022 è stata presentata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo la bozza di un piano d’azione nazionale, elaborato da un gruppo di esperti appartenenti a Università, ONG, Ministero della Transizione Ecologica e Regioni; il piano è stato poi presentato a Roma nel successivo mese di giugno 2022, in occasione della seconda conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo17.

Il piano attuativo nasce per dare attuazione alla strategia, seguendo anche le raccomandazioni elaborate dall’OCSE DAC18. Sostanzialmente scardina l’idea di educazione alla cittadinanza globale come ideologia, concretizzando i suoi contenuti più o meno palesi ed il ruolo giocato dai vari attori nel garantirne l’applicazione sistemica, raggiungendo anche beneficiari meno tipici, quali ad esempio gli appartenenti al mondo del lavoro.

Il piano nazionale, nel momento in cui sarà ufficialmente varato dal Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo sviluppo, servirà anche come parametro di riferimento per i piani territoriali. Se esso sarà accompagnato da un chiaro impegno finanziario, coerente con le modalità attuative, fornirà una struttura flessibile ma chiara al processo partecipativo, che ne permetterà l'appropriazione e l'impegno da parte dei differenti attori.

Nato dalla partecipazione e dalla volontà del pubblico e del privato sociale, il piano nazionale sarà articolato in forme interdisciplinari, rispecchia l’approccio sistemico che lega aspetti sociali, culturali, economici, tecnologici, ambientali, politici. Spinge verso un approfondimento critico delle norme sociali e dei valori morali, supera una dimensione episodica e progettuale, incardinandosi in modo strutturato nel sistema educativo e formativo negli ambiti formale, non-formale e informale.

Fare ricerca oggi con lo sguardo aperto sul mondo

Per osservare lo stato dell’arte delle ricerche in materia ci siamo rivolte al Global Education Digest 202119. Si tratta di un lavoro prodotto dall’International Research Center On Global Citizenship Education20, dell’Università di Bologna e dal Development Education Research Centre21 dell’UCL di Londra, per conto di Global Education Network Europe22 nel quadro delle attività ANGEL23.

Il documento, giunto alla sua quarta edizione, raccoglie una bibliografia ragionata multilingue di materiale e ricerche accademiche, considerati rilevanti in ambito di Global Education. L’ultima edizione è multilingue e comprende la letteratura pubblicata recentemente in lingua inglese, francese, olandese, tedesco, italiano, polacco, portoghese e spagnolo.

Se si considerano i totali del 2020 (con alcune eccezioni), sembra che la tendenza già evidenziata in anni precedenti continui: il numero di pubblicazioni sul tema dell'educazione globale e sulle questioni ad esso correlate aumenta di anno in anno. Questi temi hanno guadagnato slancio in tutto il mondo, non solo nell'agenda politica di molti Paesi europei, ma anche nelle pratiche scolastiche e nei discorsi accademici.

In Italia tre elementi sono stati particolarmente rilevanti per il recente passato: l’uscita e l’applicazione della già citata Legge 92/2019 - che ha reintrodotto l’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado - la pubblicazione del Global Compact on Education24 e l’Enciclica Fratelli Tutti25 di Papa Francesco.

Tracciamento della terminologia inglese

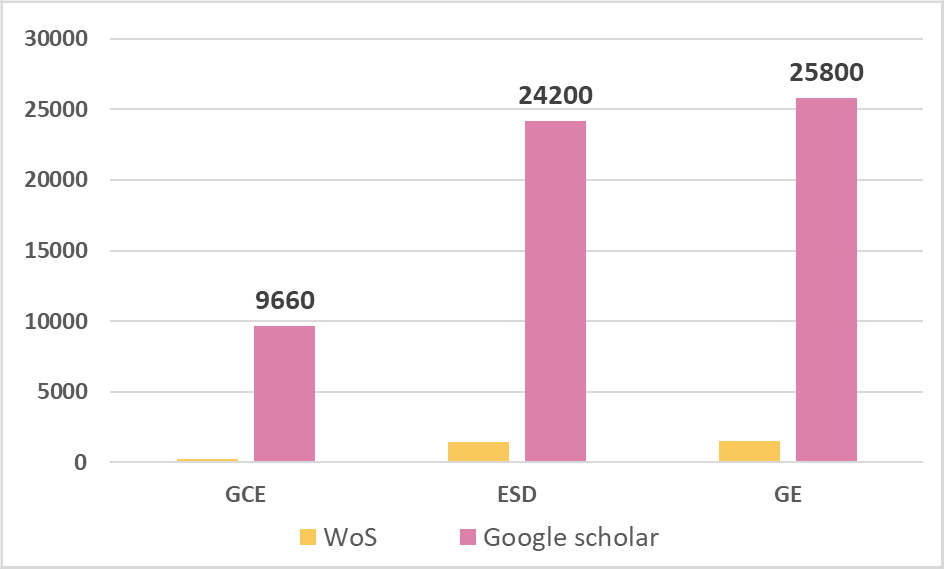

Come riporta il Digest 2021, nell'ultimo decennio (Figura 1) l'uso di termini rilevanti: educazione alla cittadinanza globale (GCE), educazione allo sviluppo sostenibile (ESD) e Educazione globale (GE), rilevato nei database di Web of Science WoS e Google Scholar, è aumentato in modo differente, ma per tutti. I dati mostrano che l'uso di ESD è aumentato significativamente rispetto agli altri26. Vale la pena ricordare che, sebbene il termine “educazione globale” sia stato ampiamente utilizzato a livello europeo dopo la dichiarazione di Maastricht del 2002, nella letteratura appare particolarmente ambiguo e semanticamente poco chiaro, poiché comprende non solo l'apprendimento globale, ma anche la ricerca educativa internazionale e comparativa a livello globale.

Le figure seguenti mostrano il numero crescente di pubblicazioni catturate da Google Scholar (Figura 2) e indicizzate in WoS (Figura 3) negli ultimi 10 anni. In questo caso è stato utilizzato il termine GCE perché è probabilmente il termine di ricerca meno ambiguo per identificare univocamente l'area.

Entrambi gli strumenti mostrano una crescita significativa del numero di pubblicazioni, con una crescita prevedibile e costante evidente in Google Scholar, e una crescita distinta, anche se con alcuni alti e bassi, evidente anche in WoS.

Asimmetrie nella pubblicazione della Global Education

Come riporta di nuovo il Digest 2021, guardando all’uso delle lingue per le pubblicazioni, è evidente che c'è una distribuzione molto differenziata. Se confrontiamo i Paesi di pubblicazione degli articoli sulla GCE e le lingue di pubblicazione, è evidente che la maggior parte degli studiosi tende a pubblicare in inglese, la lingua franca della comunità accademica internazionale.

Questo grafico (Figura 4) illustra le asimmetrie linguistiche e le barriere linguistiche all'interno dell'editoria accademica (ricerca con il termine Global Citizenship Education in WoS, 2011-2020).

Anche in Italia il numero di pubblicazioni, in particolare monografie ed articoli in ambito accademico, è molto aumentato, ma ci sono una serie di limitazioni che anche la nostra indagine va a considerare nelle sue raccomandazioni finali:

Non esiste un database complessivo per le pubblicazioni scientifiche in italiano;

Le pubblicazioni in lingua inglese hanno il pregio di dare maggiore visibilità in campo internazionale, per questo molte tesi di dottorato di università italiane sono in lingua inglese. Tuttavia non contribuiscono alla discussione nazionale tra gli educatori e gli animatori perché questi tendono a non avere accesso a questa letteratura.

L’obiettivo della nostra ricerca

L’obiettivo, dunque, del nostro lavoro si è definito nel cercare di ridurre quello spazio tra l’accademia e la pratica, partendo da testi e documenti di valore scientifico, ma utilizzandoli come base di partenza per elaborare strumenti propri di una metodologia di ricerca, che nel suo sviluppo non si separa dall'azione e diventa essa stessa azione. Insomma collega l'obiettivo della conoscenza e della creazione di consapevolezza (anche attraverso il recupero di dati e informazioni contestuali) con quello di rafforzare o creare relazioni e legami che divengano condizione per il cambiamento della realtà in cui si svolge la “ricerca-azione”27, come peraltro menzionato nel Global Compact on Education. Una metodologia “attiva” per definizione e che si propone esplicitamente l’obiettivo di avviare un cambiamento di contesto.

Il compito della ricerca-azione non è quello di descrivere il mondo così come si presenta, ma di poter delineare come potrebbe essere.28

Nel nostro caso il cambiamento riguardava e riguarda diversi aspetti.

Il primo aspetto ha riguardato l’oggetto stesso della ricerca: significava - e significa - lanciare una sfida per un mutamento culturale e di prospettiva verso una mentalità diffusa secondo la quale siamo, sì, immersi in un mondo globale, perché questo è ormai una realtà quotidiana, ma generalmente vissuta senza la coscienza delle implicazioni – personali e collettive - che porta con sé.

Il cambiamento culturale, l’approfondimento e la diffusione di una coscienza globale rappresenterebbero perciò, un grande elemento di trasformazione.

Proprio sul piano culturale e di promozione di educazione alla cittadinanza globale è stato introdotto nei fatti un elemento che ha poi rappresentato, più di molte parole, una innovazione profonda: i soggetti della ricerca, i ricercatori e le ricercatrici che l’hanno condotta, sono state persone che, per la loro condizione di cittadini e cittadine originari di altri paesi, sono generalmente “oggetto” di ricerche condotte da ricercatori italiani.

È stato un elemento di forte provocazione culturale e che, allo stesso tempo, ha rafforzato il ruolo dei partecipanti stessi alla ricerca-azione.

Un secondo aspetto riguardava e riguarda l’approccio stesso all’attività di ricerca e alla sua metodologia: non un esercizio accademico che mira ad “accumulare”, a “capitalizzare” saperi e conoscenze a livello individuale ma un approccio che tende a sviluppare capabilities (Sen29; Nussbaum30), che tende cioè ad unire competenze e saperi personali con abilità e capacità che derivano dal contesto di vita, dal patrimonio di cultura, o meglio, di culture di cui ciascuno/a diventa di fatto portatore/portatrice dinamico come parte di una comunità in evoluzione.

Un terzo aspetto, infine, ha riguardato e riguarda il ruolo di “apprendisti-ricercatori” giocato dai partecipanti stessi alla ricerca. Un ruolo, derivato, certamente, dal loro curriculum accademico ma, allo stesso tempo, un ruolo di “allievi”, guidati dalle docenti che li hanno accompagnati durante tutto il percorso. Gli apprendisti ricercatori seguendo una prospettiva emica31 hanno realizzato una ricerca in cui gli intervistati appartenevano alla propria sfera di relazioni ed hanno utilizzato come territorio di ricerca, in presenza o a distanza, i propri luoghi di appartenenza.

Le informazioni, gli strumenti e la consapevolezza della realtà acquisiti durante il percorso, cadenzato da incontri e lezioni, sono diventati oggetto di una formazione continua che ha accompagnato l'azione stessa: una formazione, quindi, non separata dall'azione e nella quale il ruolo del formatore è stato soprattutto di facilitazione e di accompagnamento di processo.

L'espressione "imparare facendo" è divenuta anch’essa un'importante indicazione metodologica secondo la quale, è importante precisarlo, nel caso della ricerca-azione il "fare" non è finalizzato ad apprendere a priori un dato contenuto ma a comprendere, riflettere, rielaborare ciò che si è appreso da un contesto dinamico teorico/pratico, operando preferibilmente in gruppo.

Nel nostro caso, quindi, ricerca-azione e formazione-azione hanno rappresentato una metodologia integrata, un processo, che ha caratterizzato tutto il percorso.

NOTE

1 OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in inglese: OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf,

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/ocse/

2 WEF (World Economic Forum) annual report 2017-2018 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2017-2018.pdf

3 OECD Programme for International Student Assessment (PISA) https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ITA_IT.pdf

4 https://en.unesco.org/themes/gced

5 https://www.cci.tn.it/CCI/Servizi/Centro-insegnanti-globali/Che-cos-e-l-Educazione-alla-Cittadinanza-Globale

6 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261836

7 Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding under the auspices of UNESCO: http://www.unescoapceiu.org/

8 Global Citizenship Education (GCED) clearing house: https://www.gcedclearinghouse.org/

9 Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/

10 https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2020/06/il-comitato-interministeriale-per-la-cooperazione-allo-sviluppo-approva-la-strategia-italiana-per-l-educazione-alla-cittadinanza-globale/

11 Berbeglia P., Del Rio P., Vanoni F., Surian A. (a cura di) Strategia italiana di educazione alla cittadinanza globale, 2018, https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/strategia-ECG-2018.pdf

12 https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2159

13 Costituito dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 6 dicembre 2006

14 https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Orientamenti-Interculturali.pdf

15 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

16 https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020

17 https://www.aics.gov.it/2022/70476/

18 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), ha al suo interno un comitato per l’aiuto allo sviluppo: Development Assistance Committee (DAC), di cui fanno parte 31 membri, tra cui l’Italia: https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/

19 https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10137056/1/Digest%202021%20FINAL.pdf

20 https://scienzequalitavita.unibo.it/it/ricerca/centri-e-gruppi-di-ricerca/centro-di-ricerca-gloced-international-research-center-on-global-citizenship-education

21 https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/development-education-research-centre

22 GENE (Global Education Network Europe) è la rete europea dei ministeri e delle agenzie con responsabilità nelle politiche di supporto all’educazione globale.

23 ANGEL (Academic Network on Global Education & Learning) è una rete per la ricerca internazionale nel campo dell’educazione globale.

24 ANGEL (Academic Network on Global Education & Learning) è una rete per la ricerca internazionale nel campo dell’educazione globale.

25 https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

26 Questo elemento è stato confermato dalla rilevazione effettuata nel corso della nostra ricerca.

27 Barbier, R., La ricerca-azione, Armando Editore, Roma 2008

28 Arcidiacono, C., “Ricerca-azione partecipata e ‘cooperative inquiry’: esperienze a confronto” in: Colucci F.P., Colombo M., Montali L., La ricerca-intervento: prospettive e ambiti, Il Mulino, Bologna, 2008, pp.217-238.

29 Sen, A., Lo sviluppo è libertà, Mondadori 1999

30 Nussbaum, M.C., Creare capacità, Il Mulino, Bologna 2014

31 Emic e etic sono termini usati nelle scienze sociali e del comportamento, ideati dal linguista Kenneth L. Pike, mutuandoli dalle desinenze delle parole inglesi phonemics (fonologia) e phonetics (fonetica). I due termini vengono solitamente tradotti in italiano con l'espressione emico-etico. In antropologia il termine emico si riferisce al punto di vista degli attori sociali, alle loro credenze e ai loro valori (ottica del nativo). Etico si riferisce invece alla rappresentazione dei medesimi fenomeni ad opera del ricercatore (ottica "scientifica", o dell'osservatore).

IT

IT  EN

EN