La Cultura dello Scarto

Come Effetto Nascosto del Digitale

Edoardo Mattei

Il concetto di scarto rimanda a categoria economiche: uno scarto di produzione, di qualità, di magazzino. Uno scarto può essere anche un oggetto o un prodotto consumato, esausto oppure non più utile che finisce nei rifiuti. In ultimo, è l’escluso da una lista di oggetti da scegliere: «questo lo escludo». Queste definizioni di scarto cui siamo abituati escludono i casi in cui lo scarto è affettivo o culturale. Nel caso dell’Intelligenza Artificiale (IA), gli scarti (cose e persone) avvengono nel silenzio e senza sospetti ed interi strati sociali corrono il rischio di scomparire dalla visione e dalla preoccupazione dei responsabili politici ed economici.

L’etica dell’informatica si preoccupa di rendere più equo e meno divisivo l’uso della tecnologia. Ritengo che questo approccio, pur corretto, non sia esaustivo del problema poiché la tecnologia subisce l’influenza culturale e sociale dell’ambiente in cui nasce. È necessario operare anche, se non principalmente, sul processo di creazione di sistemi informatici per attenuare i pericoli della cultura dello scarto.

Per sostenere questa tesi, ripercorro la storia recente della cultura dello scarto sottolineando alcuni passaggi fondamentali. Proseguo mettendo in evidenza alcune criticità che originano lo scarto e la relazione con il digital divide. In ultimo, affronto gli effetti dello “scarto digitale”.

Lo scarto umano nel progresso storico

Lungi dal desiderio di offrire una storia esaustiva, mi limito a proporre alcuni segni premonitori della cultura dello scarto descritta da papa Francesco nell’udienza del 5 giugno 2013.

Ad inizio 2000 l’attenzione del management era focalizzata sulla definizione dei valori aziendali intangibili. I soli valori economici e gli indici produttivi non offrivano più una visione completa dello stato aziendale e neppure giustificavano i fallimenti o prevedevano i successi dei progetti societari. Per questa ragione si iniziò a volgere lo sguardo dagli aspetti tangibili, solidi (costi, ricavi, asset, immobili e via dicendo) a quelli più fluidi, i valori intangibili: la capacità d’innovazione, l’immagine aziendale, la customer satisfaction o la corporate identity. La società era vista in modo nuovo, una visione che prometteva di anticipare i trend negativi e sostenere quelli positivi. I beni intangibili erano volatili, cambiavano con la sensibilità della società civile. La necessità di rinnovarsi velocemente per rimanere in contatto con la propria clientela o, meglio ancora, per prevenirne gli umori o guidarne le scelte, spostò il focus sui criteri di riconoscimento del momento più opportuno per intraprendere il cambiamento...

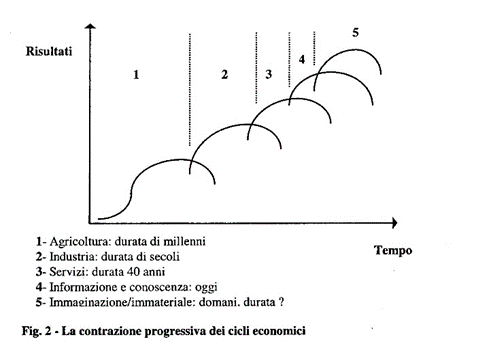

Questo era il titolo di un libro di Franco D’Egidio: Quando cambiare[1]. Forte della sua esperienza internazionale, D’Egidio propose un sistema di indicatori per riconoscere il momento in cui cambiare. La tesi, semplice ed innovativa, era sintetizzata in due figure.

I cicli storici delle diverse ere economiche tendono a restringersi mentre le innovazioni tecnologiche si susseguono più velocemente. La capacità di comprendere quando passare al nuovo diventa essenziale tanto quanto rimanere agili e dinamici per adattarsi velocemente alle condizioni mutate senza pesi o remore che frenano il cambiamento.

I cicli storici delle diverse ere economiche tendono a restringersi mentre le innovazioni tecnologiche si susseguono più velocemente. La capacità di comprendere quando passare al nuovo diventa essenziale tanto quanto rimanere agili e dinamici per adattarsi velocemente alle condizioni mutate senza pesi o remore che frenano il cambiamento.

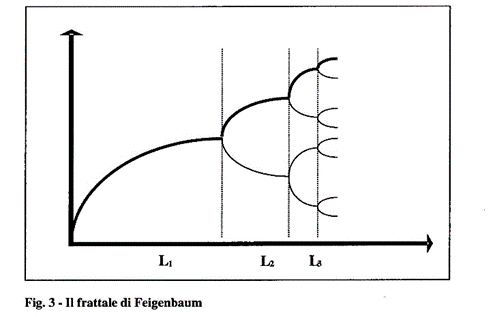

Questa necessità trova la sua rappresentazione nel frattale di Feigenbaum che definisce il susseguirsi di biforcazioni generate da una linea.

La linea rappresenta lo scorrere del tempo e le biforcazioni sono le innovazioni. I punti di biforcazione (la comparsa di innovazioni) raddoppiano ravvicinandosi sempre di più. La scelta del momento in cui effettuare il salto sulla linea più altra della biforcazione diventa fondamentale. Infatti, fallendo anche una sola volta, si scende nella parte più bassa della biforcazione e diventa impossibile recuperare le posizioni perdute, anzi, si continua a degradare.

Due anni prima del libro di D’Egidio, Bauman aveva pubblicato Vite di Scarto [2]. Il grande sociologo vedeva gli scarti umani negli esuberi delle forze lavoro, persone non più utili alla produzione e impossibilitati a consumare, cioè mantenere l’economia attiva e in movimento. Nel seguente libro Vita liquida la descrizione dello scarto sarà ancora più precisa.

Due anni prima del libro di D’Egidio, Bauman aveva pubblicato Vite di Scarto [2]. Il grande sociologo vedeva gli scarti umani negli esuberi delle forze lavoro, persone non più utili alla produzione e impossibilitati a consumare, cioè mantenere l’economia attiva e in movimento. Nel seguente libro Vita liquida la descrizione dello scarto sarà ancora più precisa.

La vita liquida è, insomma, una vita precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza. Le preoccupazioni più acute e ostinate che l’affliggono nascono dal timore di esser colti alla sprovvista, di non riuscire a tenere il passo di avvenimenti che si muovono velocemente, di rimanere indietro, di non accorgersi delle «date di scadenza», di appesantirsi con il possesso di qualcosa che non è più desiderabile, di perdere il momento in cui occorre voltare pagina prima di superare il punto di non ritorno. La vita liquida è una successione di nuovi inizi: ma è proprio perciò che le fini rapide e indolori, senza cui nuovi inizi sarebbero impensabili, tendono a rappresentare i momenti di massima contestazione e a procurare i mal di testa più insopportabili. Tra le arti del vivere liquido-moderno e le abilità che esse richiedono, sapersi sbarazzare delle cose diventa più importante che non acquisirle […] In una società liquido-moderna l’industria di smaltimento dei rifiuti assume un ruolo dominante nell’ambito dell’economia della vita liquida. La sopravvivenza di tale società e il benessere di coloro che ne fanno parte dipendono dalla rapidità con cui i prodotti vengono conferiti alla discarica e dalla velocità e dall’efficienza con cui gli scarti vengono rimossi […] La vera posta in gioco è la salvezza (temporanea) dall’eliminazione, che comporterebbe il ritrovarsi tra gli scarti.[3]

È necessario rimanere leggeri senza appesantirsi con legami affettivi o contrattuali che trattengono nel momento del cambiamento al raggiungimento della data di scadenza. Questo sentimento si è diffuso e si è fatto cultura.

Il Creato non ha scarti

Papa Francesco, nell’udienza del 5 giugno 2013 parla per la prima volta della cultura dello scarto mostrandone tutta la crudezza:

uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo: è la “cultura dello scarto”. le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano[4]

Anche la Evangelii Gaudium, nell’ambito della ecologia umana, denuncia la cultura dello scarto come strutturale all’interno degli attuali processi economici.

Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della iniquità”. Questa economia uccide. […] Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.[5]

La recente enciclica Fratelli Tutti denuncia con forza che le «regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto per lo sviluppo umano integrale». Nei quattro paragrafi dedicati allo Scarto mondiale[6], la denuncia è ancorata saldamente alla Dottrina Sociale della Chiesa.

Il benessere economico di un Paese non si misura esclusivamente sulla quantità di beni prodotti, ma anche tenendo conto del modo in cui essi vengono prodotti e del grado di equità nella distribuzione del reddito, che a tutti dovrebbe consentire di avere a disposizione ciò che serve allo sviluppo e al perfezionamento della propria persona. Un'equa distribuzione del reddito va perseguita sulla base di criteri non solo di giustizia commutativa, ma anche di giustizia sociale, considerando cioè, oltre al valore oggettivo delle prestazioni lavorative, la dignità umana dei soggetti che le compiono. Un benessere economico autentico si persegue anche attraverso adeguate politiche sociali di ridistribuzione del reddito che, tenendo conto delle condizioni generali, considerino opportunamente i meriti e i bisogni di ogni cittadino. [7]

Come rileva Michele Faioli[8], una lettura giuslavoristica della Fratelli tutti (vedi nn. 22, 110, 162, 186) evidenza come nei sistemi economici c’è una certa ossessione a ridurre i costi del lavoro. Questa ossessione crea scarto e lo scarto è la persona che è vittima di questa ossessione. In ultimo, nel discorso al mondo del lavoro durante il viaggio in Messico, il papa, mostrando i risvolti sociali ed etici della questione, indicò chiaramente come la cultura dello scarto non fosse solo un problema economico: «Quando un bambino o una bambina vede il papà e/o la mamma solamente nel fine settimana, perché va a lavorare prima che si svegli e torna che già sta dormendo, questa è cultura dello scarto»[9].

La cultura dello scarto è principalmente una conseguenza del sistema economico ed estende le conseguenze nel sociale e nell’ambiente. È possibile individuare la presenza dello scarto anche nell’IA? Sicuramente sì, sebbene celata fra le mirabilia celebrate ogni giorno.

La produzione dello scarto nell’IA

Un necessario chiarimento preliminare riguarda il concetto stesso di IA che, così come espresso, genera equivoci e non aiuta la comprensione. Il nome descrive il progetto iniziale: simulare l’intelligenza umana. L’impresa si dimostrò così ardua, che l’obiettivo fu modificato pur lasciandone immutato il nome. Oggi, l’IA elabora correlazioni, cioè relazioni tra due variabili dove al mutare della prima corrisponde un valore ipotizzato statisticamente nella seconda. Occorrono miliardi di dati affinché un’IA impari ad elaborare correlazioni nuove ed inaspettate, come nel caso della famosa mossa 37 del supercomputer AlphaGo durante la sfida mondiale del marzo 2016 contro Lee Sedol. Una mossa che, all’interno dei consolidati pregiudizi e vincoli culturali umani, apparve inizialmente un errore per poi esserne apprezzata l’originalità tanto da farvi discendere nuove strategie.

L’IA è addestrata con giganteschi database costituiti dai dati delle nostre attività online su web e social, dall’uso dei sistemi digitali, dai servizi fruiti con carte di pagamento, Telepass, streaming, Google, Amazon, e-commerce, servizi sanitari... Ogni sistema digitale attivato da qualsiasi azione umana acquisisce dati sull’utilizzatore, cioè noi.

L’esistenza è costantemente valutata e valorizzata dai sistemi IA per aggiornare il nostro profilo personale o il nostro gemello digitale[10], la possibile copia virtuale realizzata con l’elaborazione dei nostri dati. Un’attività, questa sì, copiata dal comportamento umano, che analizza incessantemente le proprie esperienze, come rileva Javier Garcia Campayo, professore di psichiatria all’Università di Saragozza

Possiamo osservare come funzioniamo ogni giorno. Se qualcuno ci regala un fiore, la cosa naturale sarebbe ammirarne la bellezza e il colore, restare estasiati dal suo profumo o affascinati dalla sua morbidezza al tatto. Ma quello che facciamo solitamente è chiederci dove è stato acquistarlo, quanto è costato o, magari, perché ci è stato regalato […] quando un’altra persona ci parla, ascoltiamo a malapena quello che ci dice, poiché cerchiamo di indovinare perché lo dice e cosa pensa e sente l’altra persona, e, soprattutto, ci preoccupiamo cosa risponderemo […] La nostra mente non smette di interpretare il mondo, vuole sapere perché le cose stanno in un modo o nell'altro ed etichetta ciò che accade sotto forma di esperienze piacevoli, spiacevoli o neutre, viviamo il momento e ci buttiamo dentro sapendo che è l'unica cosa reale e l'unica cosa che esiste? Oppure pensiamo a ciò che sta accadendo e creiamo un mondo parallelo e inesistente in cui fantastichiamo sul perché sta accadendo e su come ci influenzerà in futuro? Sono i due possibili funzionamenti della mente.[11]

Ecco il motivo per cui l’IA ci affascina: partendo dagli stessi dati in nostro possesso, elabora una realtà in apparenza migliore, genera l’illusione di un futuro idilliaco, la fattibilità di un paradiso in terra che non siamo riusciti a realizzare. Questo è il reincanto tecnologico..

Con la DAD e lo smart working, abbiamo scoperto, invece, le fragilità tecnologiche di luoghi e famiglie: la connettività è una voce di spesa a cui le categorie più deboli rinunciano; spesso la connessione nelle zone periferiche non è adeguata o stabile, inoltre i programmi richiedono dispositivi di ultima generazione, eccezionalmente costosi. Tutto questo esclude moltissimi nuclei familiari dalla condivisione digitale e, di conseguenza, dalla generazione dei dati utili per la fase di addestramento dei sistemi digitali. L’assenza dai sistemi di addestramento significa l’assenza dalle elaborazioni finali, indifferenza ai bisogni e alle necessità delle fasce sociali più deboli. C’è una continua cecità dell’IA per la parte della popolazione più debole perché, se non sono presenti i dati nei database, non può considerare le loro necessità, aspettative, sofferenze o bisogni.

Floridi ha proposto cinque principi etici fondamentali dell’IA[12]:

- Beneficenza (fare il bene): promuovere il benessere, preservare la dignità e sostenere il pianeta

- Non maleficenza (non fare il male): privacy, sicurezza e “cautela della capacità”

- Autonomia: non delegare all’IA le decisioni finali

- Giustizia: promuovere la prosperità, preservare la solidarietà, evitare l’iniquità

- Esplicabilità: essere in grado di comprendere il bene o il danno che IA sta effettivamente facendo alla società

Anche il padre della Filosofia e dell’Etica dell’Informazione concentra la sua riflessione sull’agire dell’IA, sul modo di sfruttarla al massimo cercando di imbrigliarne le potenzialità in recinti morali, così come, benché con postura differente, succede a Paolo Benanti con il tentativo di cristianizzare l’IA. Entrambi adottano uno sguardo rivolto a cosa può generare l’IA. Questo è utile ma non sufficiente. Occorre, prima di tutto, preoccuparsi della capacità poco etica dell’IA di perpetuare e ampliare le diseguaglianze sociali della cultura in cui viene generata. In Italia la voce più autorevole è Norberto Patrigniani che promuove la Computer Ethics e lo Slow Tech[13],

Nel processo di scarto dell’IA, le vittime siamo noi o sono interno a noi, sono gli esclusi dal mondo ideale ed eticamente corretto del reincanto tecnologico preparato dall’IA.

Oltre il digital divided

Il digital divided è il divario esistente fra chi ha accesso alle reti digitali e chi ne è escluso. Le conseguenze sono l’esclusione da servizi e benefici offerti da Internet e dalla telefonia mobile. Il digital divide viene combattuto estendendo la rete terrestre, mobile o satellitare fino a coprire l’intero pianeta.

Dal 5° rapporto Auditel Censis[14] apprendiamo che ammontano a 2,3 milioni i nuclei familiari (circa 3 milioni di persone per la quasi totalità over 65) che non sono collegati e di queste quasi 2 milioni di famiglie possiedono solo la TV tradizionale e non hanno neppure lo smartphone. Nove famiglie italiane su dieci sono collegate al web, pari a 21 milioni e mezzo di famiglie; nel 2017 erano 20 milioni. Oltre il 60% delle famiglie italiane possiede il collegamento ad Internet con connessione fissa e il 59,8% possiede sia la connessione fissa che quella mobile ed è in grado di navigare ovunque in modo efficace ed efficiente. Sono 7 milioni, pari al 29,6% del totale, le famiglie che possiedono solo una connessione mobile; di queste oltre 5 milioni si collegano alla rete esclusivamente tramite smartphone, un dispositivo che non consente DAD o smart working in modo soddisfacente. Questi dati mostrano il disagio tecnologico emerso durante la pandemia: connessioni di bassa qualità, scarsità di dispositivi digitali disponibili, competenze digitali insufficienti. Il 40% delle famiglie non possiede o non è raggiunto da connessioni terrestre (dalla vecchia ASDL fino alla fibra) e solo il 61,7% delle famiglie vive in zone che sono coperte dalla banda larga. Restano esclusi dalla copertura della banda larga 9 milioni di nuclei familiari

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU vorrebbero sconfiggere il digital divide portando la connettività ovunque[15]. Il settimo rapporto annuale Impatto dell’industria mobile: obiettivi di sviluppo sostenibile[16] della GSMA riconosce che gli investimenti nelle infrastrutture di rete hanno permesso una maggiore e più efficace copertura territoriale. Tuttavia, un terzo delle persone in rete non è ancora in grado di sfruttare i vantaggi della connettività a causa della mancanza di competenze, conoscenze, accessibilità e altri fattori.

Il rapporto evidenza, se mai ce ne fosse bisogno, come le reti veloci permettano di mantenere i rapporti parentali e amicali, di lavorare in remoto, di accedere a servizi educativi e sanitari, di costruire attività innovative. I servizi online sono ormai parte integrante della società e coloro che non possono usufruirne rischiano di rimanere esclusi ed essere più vulnerabili alle crisi economiche e sociali. Portare la connettività non è sufficiente: occorrono anche dispositivi digitali ed elettricità stabile e a costi accettabili. Quali difficoltà devono superare i servizi essenziali come, ad esempio, il Fascicolo Sanitario Elettronico, se 5 milioni possono collegarsi solo con smartphone ed oltre 2 milioni non si collegano affatto? Quale ostacolo può rappresentare la competenza digitale per farsi identificare con SPID e CIE?

Funzioni e servizi nuovi rischiano di non raggiungere proprio le persone per cui queste applicazioni sono state pensate. Il modo di pensare il digital divide deve cambiare passando dalla semplice distinzione fra chi ha accesso e chi non ne ha e guardare alle divisioni in termini di accessibilità[17], adozione e uso della tecnologia. Il termine “accesso” deve allargare i propri confini e considerare anche gli aspetti sociali[18].

Il digital divide si deve scindere in data divide (esclusione dai database di addestramento IA) e social divide (esclusione dalla rete anche in presenza di connessione).

La relazione di digital divide e scarto con le periferie

Monica Sanders, professore a contratto di giurisprudenza presso la Georgetown University, conduce delle ricerche per Undivide Project[19], organizzazione senza fini di lucro, con lo scopo di documentare con prove il digital divide, le cause che lo generano e gli effetti che può determinare. Infatti, la ONG ha evidenziato che la mancanza di accesso ad Internet è il sintomo di ulteriori ingiustizie sociali[20].

Le connessioni di scarsa qualità sono quasi sempre presente nelle zone periferiche, identificate spesso come “popolari” e, di conseguenza, meno interessanti per le attività commerciali e industriali e poco attrattive per gli investitori. Una conseguenza importante è il micro clima che si genera. Gli studi del PWC[21] hanno evidenziato come lo scarso sviluppo economico di un luogo impedisca gli investimenti sia nelle infrastrutture private, dove le classi energetiche rimangono basse, sia nelle strutture pubbliche, ad esempio per migliorare o mantenere i sistemi fognari o gli spazi verdi.

Si è accertata pure una relazione fra accesso a Internet e la resilienza alle catastrofi. Il sistema IT-alert sviluppato recentemente in Italia, dovrebbe avvantaggiarsi dell’esperienza statunitense del National Preparedness Report della Federal Emergency Management Agency[22]. Il rapporto elenca diversi fattori sociali che hanno dimostrato di influenzare la gravità di un disastro e uno tra questi è l’accesso alla tecnologia. In sua assenza, la popolazione rischia di perdere avvisi cruciali, le raccomandazioni di evacuazione e le offerte di aiuti, per non parlare dell’accesso ai resoconti dei media e ad altre risorse online.

Non bisogna cadere nel superficiale disinteresse perché sono dati che non riguardano il nostro paese. Disastri climatici avvengono sempre più frequentemente in Italia e, esperienza di tutti, la connessione ad Internet non è mai quella sperata o desiderata. Nel 2013 la Commissione Europea, per distinguere gli investimenti degli operatori di telecomunicazioni nel piano di accesso ad Internet, introdusse la distinzione di aree nere (investimenti di almeno due operatori), aree grigie (investimenti di almeno un operatore) e aree bianche (nessun investimento privato e ricorso all’intervento statale). La Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga[23] (Piano BUL) del 2015 recepì questa classificazione e l’accordo Stato-Regioni del 2016 previde un finanziamento di 3.000 milioni di euro per realizzare i collegamenti nelle aree bianche con la costruzione di circa 90.000 km di rete in grado di raggiungere ben 6,4 milioni di Unità Immobiliari (appartamenti, uffici, aziende, sedi della Pubblica Amministrazione)[24]. Le aree bianche non sono, come si potrebbe pensare, poche unità in territori sperduti in qualche vallata o picco alpino. Sono testimone che in alcune zone residenziali di Roma ci sono aree bianche perché «non è remunerativo il lavoro di cablaggio» che può essere fatto solo con «un investimento dell’utente»!

Risulta evidente che c’è una relazione fra digital divide e lo scarto sociale, un collegamento che si perpetua nello scarto digitale.

Lo scarto digitale

Per comprendere come lo scarto digitale nasca dallo scarto sociale approfondiamo il precedente esempio di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per accedervi occorre uno fra SPID, CIE o TS-CNS. Lo SPID deve essere richiesto attraverso il sito di un gestore (esempio Poste), iscriversi, farsi riconoscere via webcam e quindi stabilire il livello di sicurezza. Quindi, scaricare l’app PosteID, andare sul sito del Fascicolo Sanitario, inquadrare con l’app il QR Code… Una procedura certamente non semplice per molti. L’opzione CIE non è da meno. Prima di tutto, bisogna richiedere al Municipio la CIE. L’accesso richiede che il dispositivo usato abbia un lettore NFC e sia stata installa l’app “CIE ID” del Poligrafico. Come in precedenza, inquadrare il QR Code, leggere la CIE con il dispositivo ed altro ancora. Anche qui una procedura non semplicissima con diversi passaggi. Escludiamo la TS-CNS perché, oltre a dover essere attivata presso le Asl, occorre un lettore di Smart Card e configurare il browser per l’utilizzo.

Gli esempi sono basati su cellulare, che rappresenta, come abbiamo visto, il dispositivo minimo disponibili per tutti quelli che accedono a internet. Il solo smartphone non è necessario: le procedure di autenticazione sono a tempo e, per svolgere tutte le procedure richieste nel tempo a disposizione, serve non solo comprensione delle richieste e competenze digitali, ma anche dei requisiti spesso trascurati: caratteri grandi, tasti ben evidenziati, colori ben distinti…

Possono essere citati molti esempi e, di seguito, sono menzionati solo alcuni casi tipici.

IT-alert è il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione. Dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Come potrà funzionare nelle periferie poco connesse? Inoltre, come si legge sul sito ufficiale «la notifica del messaggio IT-alert sui dispositivi dipende dal modello di cellulare o smartphone, dal sistema operativo e della versione installata». Un semplice test personale può aiutare a comprendere l’importanza delle competenze digitali: attivare / disattivare la recezione dei messaggi IT-alert.

I bonus sociali sono attivati in maniera automatica sulla base dell’ISEE dichiarato online. Autenticandosi sul sito INPS con le solite modalità SPID / CIE già trattate in precedenza è possibile inserire i dati per il calcolo dell’ISEE: case, affitto, mutuo, saldo c/c, redditi insomma una serie di dati che devono essere collezionati prima di iniziare la procedura. Non riuscire a compilare l’ISEE significa rimanere esclusi dai benefici di cui si ha diritto.

Joy Buolamwini, informatica presso il MIT Media Lab, ha dimostrato come i sistemi IA di riconoscimento facciale sia affetti da bias molto gravi. In un famoso TED[25] mostrò come il software non la riconoscesse, lei ghanese naturalizzata statunitense, a meno che non indossasse una maschera bianca. Fece scalpore, nel 2015, un clamoroso errore del riconoscimento facciale di Google Foto che mise il tag “gorilla” sulla foto di due afro-americani, errore dovuto alla imperfetta costituzione dei database di addestramento.

Quanto successo, poi, ad Amazon è emblematico delle conseguenze dei bias cognitivi. L’azienda statunitense sperimentò diversi algoritmi per aiutare il team Human Resources a selezionare i curricula dei migliori candidati. Nel 2014 scelse un software basato sull’AI, ma in seguito si scoprì che il programma avvantaggiava i candidati maschi[26]. I danni, oltre che all’azienda che assumeva personale meno qualificato, erano per le candidate donne che si vedevano scartate solo per il loro genere.

Gli esempi riportati sono sufficienti a comprendere quanti e quali esclusioni ed emarginazioni possono generarsi nonostante l’adozione di sistemi digitali ed IA eticamente corretti.

Conclusione

Nei paesi in cui il progresso tecnologico è avanzato, si assiste alla nascita di nuovi prodotti e sevizi che, a causa delle disuguaglianze sociali ed economiche, rischiano di aumentare l’esclusione e l’emarginazione delle fasce più deboli. La Chiesa ha sempre denunciato questo rischio:

L'attuale fase storica, mettendo a disposizione della società beni nuovi, del tutto sconosciuti fino ai tempi recenti, impone una rilettura del principio della destinazione universale dei beni della terra, rendendone necessaria un'estensione che comprenda anche i frutti del recente progresso economico e tecnologico […] Le nuove conoscenze tecniche e scientifiche devono essere poste a servizio dei bisogni primari dell'uomo, affinché possa gradualmente accrescersi il patrimonio comune dell'umanità [27]

Non si tratta di una delle possibili fobie della Chiesa. L’atteggiamento positivo di papa Francesco verso quelle che chiama tecnoscienze è rintracciabile nel discorso alla plenaria della Pontificia Accademia della Vita: non dobbiamo «nasconderci le grandi potenzialità che le nuove tecnologie ci offrono. Siamo davanti a un dono di Dio, cioè a una risorsa che può portare frutti di bene»[28].

Al termine della sua analisi su ecologia e tecnologia nella Laudato Sì, papa Francesco dichiara che «nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane»[29]. A causa del reincanto tecnologico, abbiamo perso lo sguardo e la cura dell’altro. Rifugiandoci esclusivamente dietro uno schermo, siamo impossibilitati a vedere la realtà per come si presenta e diventa «contro-culturale scegliere uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante»[30].

Il progetto che abbiamo davanti per contrastare la cultura dello scarto è una visione integrale ed ecologica per valutare tutte le conseguenze e i benefici che il progresso comporta e, ancor di più, se questo è fruibile da tutti. Quale progresso possiamo ipotizzare se produce una piramide in cui solo il vertice può beneficiare delle innovazioni grazie allo scarto e all’abbandono abbandono del resto della popolazione?

Il reincanto tecnologico appare come il facilitatore per il raggiungimento della felicità tanto da convincere a non essere ostacolati o rallentati dagli scarti: chi rimane indietro viene abbandonato. È una sfida insidiosa, cultura ed economica. Economica perché i mezzi di produzione stanno cambiando verso la piena robotizzazione, mentre alcuni paesi sono ancora lontani da una industrializzazione compiuta. Sono le condizioni per la formazione della società piramidale. Culturale perché se è diventato possibile ipotizzare un mondo dove il lavoro è trasferito alle macchine, allora è necessario ripensare i valori e la dignità fino ad oggi declinata sul lavoro[31].

Roma ed Atene ritenevano il lavoro manuale un’attività da schiavi e si dedicavano alle arti liberali, quelle peculiari degli uomini liberi (dall’arte alla letteratura, dalla cura della res pubblica alla filosofia[32]). Cambiare cultura significa non considerare i paesi meno digitalizzato come schiavi, scarti a cui lasciare il lavoro non digitalizzabile (se mai ce ne fosse…).

La cultura dello scarto, in definitiva, non si vince con una operazione di informazione e formazione, né rendendo etica la tecnologia che solo una parte del mondo potrà utilizzare. Occorre un ripensamento totale della nostra società, formulare un progetto futuro di nuova organizzazione. Bisogna farlo presto perché il capitalismo maturo che stiamo sperimentando mostra i primi segnali di invecchiamento mentre una nuova epoca economica appare all’orizzonte.

[1] F. D’Egidio, Quando cambiare. Come assicurarsi profitti nel tempo misurando la vitalità d’impresa e gli intangibili che contano per vincere, Franco Angeli, Milano, 2006.

[2] Z. Bauman, Wasted lives. Modernity and its Outcasts, Polity Press, Cambridge 2004 [trad. it. Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2005].

[3] Z. Bauman, Liquid Life, 2005, Polity Press, Cambridge [trad. it. Vita Liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. VIII-X].

[4] Francesco, udienza generale, 5 giugno 2013 – Giornata Mondiale dell’Ambiente.

[5] Francesco, esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n. 53.

[6] Francesco, lettera enciclica Fratelli Tutti, 3 ottobre 2020, nn. 18-21.

[7] Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (a cura di), Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Lev, Roma, 2004, n. 303.

[8] M. Faioli, Lavoro povero: un approccio giuridico in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, Fascicolo 2021, 1 – Gennaio-Marzo 2021, DOI 10.26350/dizdott_000023.

[9] Francesco, incontro con il mondo del lavoro, Ciudad Juarez, Messico, 17 febbraio 2016.

[10] D. De Kerchkove. M, P. Rossignano, Oltre Orwell. Il gemello digitale, Castelvecchi, Roma, 2020.

[11] J. Garcìa Campayo, No vivimos la vida, la pensamos in Heraldo de Aragòn, 2 settembre 2023.

[12] L. Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale, Raffaello Cortina, Milano 2022, pp. 96-102.

[13] Norberto Patrignani è Docente di Computer Ethics alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino e di Informatica Generale all'Università Cattolica di Milano, e Ethics Expert per la EU Commission a Bruxelles. Per una introduzione: N. Patrignani, Slow Tech: per un'informatica buona, pulita e giusta in Mondo Digitale, 2015; 14 (59): 1-9 [http://mondodigitale.aicanet.net/2015-4/relazioni/02_slow_tech.pdf]

[14] Auditel-Censis, 5° rapporto La transizione digitale degli italiani, Roma, 13 dicembre 2022.

[15] Obiettivo 9.c: Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico.

[16] GSMA, 2022 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals, September 2022.

[17] In base alla legge 4/2004 art. 2 l’accessibilità è «la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».

[18] Cfr. R. Heeks, Digital inequality beyond the digital divide: conceptualizing adverse digital incorporation in the global South, in Information Technology for Development Volume 28, 2022 - Issue 4, DOI: 10.1080/02681102.2022.2068492.

[19] Undivide Project, https://theundivideproject.org/

[20] La fonte per questo paragrafo è l’articolo di C. Hagerty, Connecting climate change and digital divide in MIT Technology Review, Vol 126 (4), July/August 2023.

[21] Pew Research Center è un centro di ricerche internazionale di grande e riconosciuto prestigio.

[22] https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_2022-npr.pdf

[23] https://bandaultralarga.italia.it/

[24] https://openfiber.it/piano-copertura/avanzamento-lavori-aree-bianche/

[25] https://youtu.be/UG_X_7g63rY?feature=shared

[26] Notizia riportata online da Reuter, con un articolo di J. Dastin, Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women, 11 ottobre 2018 [https://bit.ly/amazon-ia]

[27] Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (a cura di), op. cit., 179.

[28] Francesco, discorso alla plenaria della Pontificia Accademia della Vita, 28 febbraio 2020

[29] Franceso, lettera enciclica Laudato Sì, 24 maggio 2015, 102-114

[30] Francesco, ibidem, 108.

[31] Cfr. D. Susskind, A World Without Work. Technology, Automation, and How We Should Respond, Allen Lane, London, 2020 [trad. it. Un mondo senza lavoro. Come rispondere alla disoccupazione tecnologica, Bompiani Milano, 2022

[32] Cfr G: Cambiano, I filosofi in Grecia e a Roma. Quando pensare era un modo di vivere, Mulino, Bologna, 2013

IT

IT  EN

EN