Questo lavoro nasce dal desiderio di comprendere cosa significa nel mondo di oggi essere francescani e cosa in particolare nell’eta presente definisce e costituisce questa identita. Se inseriamo nei motori di ricerca il termine “francescano” subito ci appare la voce della piu famosa e diffusa enciclopedia libera Wikipedia in cui troviamo scritto: “L'ordine dei Francescani ha avuto origine ad opera di Francesco d'Assisi. Egli ottenne nel 1209/1210 dal papa Innocenzo III la possibilita di vivere in modo radicale la povertà evangelica.”1. Anche nei piu comuni dizionari troviamo per estensione che il termine francescano richiama sempre il concetto di cio che e povero, semplice, sobrio. Gli studiosi sembrano convergere sul fatto che tra il concetto di “francescano” e il concetto di “poverta”ci sia in qualche modo un legame significativo ed intenso, al punto da doverne qualificare in qualche modo lo stile e le scelte di vita. “Nella forma di vita francescana la povertà costituisce una “prerogativa” nel confronto con gli altri valori; e significa che essa deve essere preferita ad ogni altra cosa. Non a caso la beatitudine dei poveri (Mt 5,3) e collocata al primo posto.”2

E’ difficile trovare in merito trattazioni e studi che approfondiscano questo particolare aspetto del carisma in rapporto proprio alla vita contemporanea, si possono trovare lavori che richiamano tale dimensione cogliendone giustamente il senso spirituale, l’atteggiamento psicologico, o quello morale con cui il religioso vive il voto di povertà, ma nel complesso pero, soprattutto oggi, appare come un tema poco trattato, un po’ fuori dalle tendenze del momento e in qualche modo anche scomodo; c’e infatti una memoria storica profondamente ferita che non ci aiuta ad abitare questo spazio in modo del tutto sereno, basta solo per esempio ricordare che in nome della fedelta alla povertà si sono combattute sanguinose battaglie e operati giudizi perentori sulla vita e la storia di singoli e gruppi; anche l’esperienza personale di frate minore mi porta a dire che ogni volta che si affronta il tema dentro una prospettiva, non piu spirituale ma della concreta ed effettiva relazione con i beni e le cose del mondo, si rischia inevitabilmente di toccare la sensibilità particolare di ciascuno, la sfera dei suoi bisogni e dei suoi desideri, suscitando una vasta gamma di sentimenti e di emozioni forti. A questi si aggiungono le difficolta contraddittorie legate alla nostra contemporaneità, che se da una parte ci spinge dentro modelli e stili di vita sempre piu effimeri e consumistici, dall’altra parte s’indigna al pensiero che la maggior parte dell’umanità e costretta dal nostro stesso stile di vita a vivere nella povertà. Il termine stesso di povertà si carica cosi di equivoci di fondo che fanno percepire questa dimensione come qualcosa di negativo, da combattere, da allontanare; anche l’immaginario collettivo che opera nella societa odierna non sembra aiutare piu i religiosi in genere, ma soprattutto noi francescani a percepire la differenza fondamentale che c’e tra il male di una povertà coatta e subita, rispetto al bene di una povertà scelta invece come valore liberante, capace di restituire la giusta e corretta relazione con i beni e le cose di questo mondo, conseguenza naturale dell’essere segno e dell’aver dato spazio nella propria vita all’unico e sommo bene che e il Signore; cosi tra i voti evangelici e proprio la povertà il voto che dovrebbe piu di ogni altro, esprimere e dispiegare i suoi effetti in una chiara definizione dei rapporti e delle modalità con cui usiamo delle cose, del denaro, dei mezzi necessari per il nostro sostentamento, delle scelte di risparmio e di consumo, della capacita di donare e condividere le proprie risorse con i piu poveri3. Tuttavia prima di arrivare a definire un’etica della sobrietà e della povertà che risulti capace di delimitare cosa significa abitare da francescani il mondo di oggi e le sue limitate risorse, e come questa potrebbe informare e tradursi in uno stile di vita rinnovato e profetico, sembra necessario ed inevitabile procedere ad un’attenta osservazione e comprensione della situazione attuale dentro una prospettiva che sia soprattutto oggettiva e svincolata dalle sensibilità e dalle ideologie personali di ciascuno.

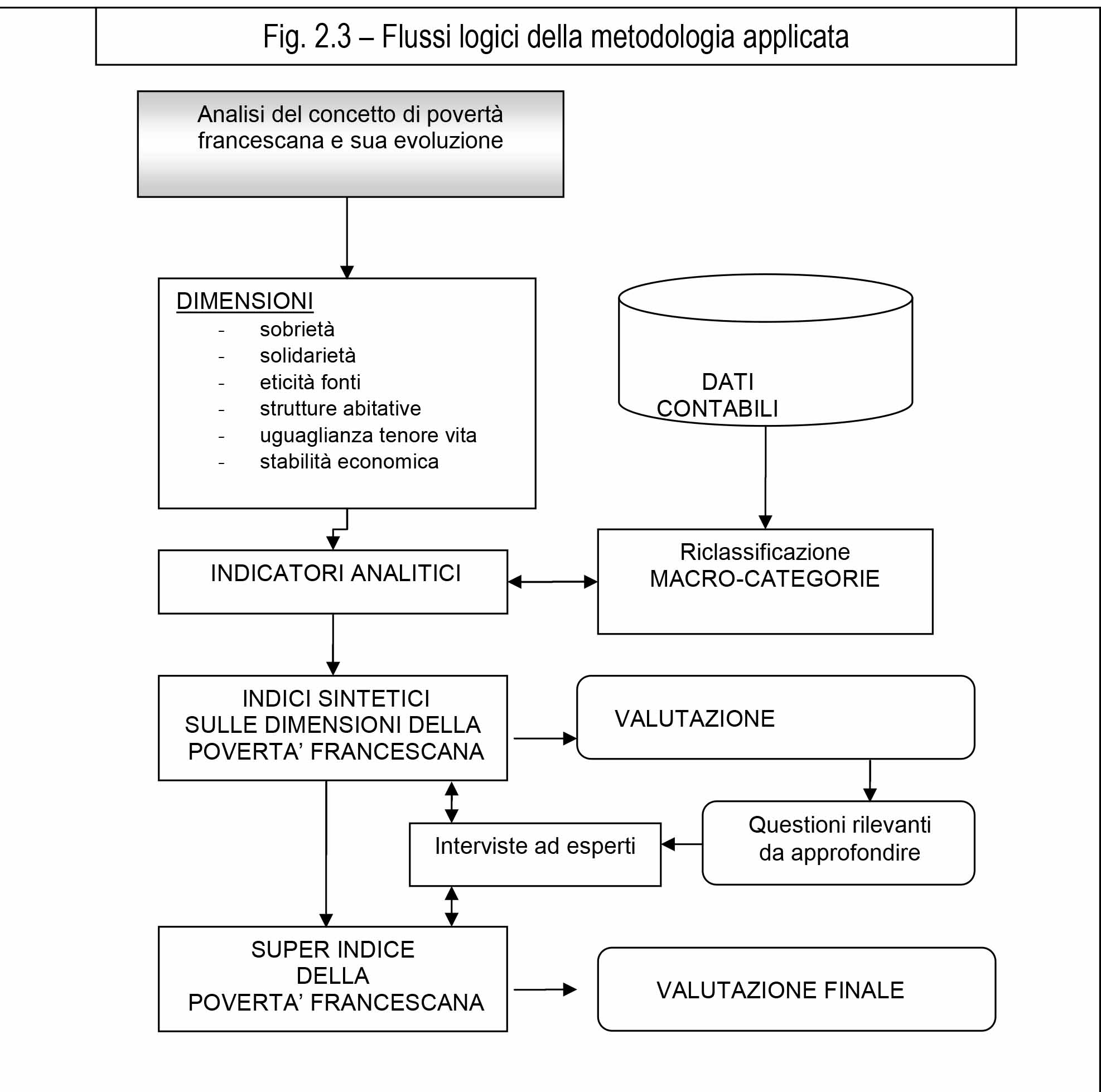

Per questo il lavoro si e caratterizzato nella scelta di delimitare l’ osservazione e lo studio del concetto di poverta francescana alla Provincia Romana dei frati minori4. nel periodo storico compreso tra il 1975 e il 2006. La metodologia utilizzata ha voluto comprendere ed esaminare il concetto e la sua evoluzione cogliendone le dimensioni storiche piu caratteristiche, ed enucleando indicatori analitici adatti a rappresentare l’oggetto, per poi arrivare ad esprimere indici sintetici per ogni dimensione; indicatori ed indici che sono stati applicati ai dati contabili recuperati negli archivi storici della citata Provincia. Il riferimento al dato contabile come prima fonte d’informazione non permette di cogliere ovviamente tutte le dimensione della povertà francescana soprattutto non puo cogliere la povertà come espropriazione, non tanto dai beni materiali, ma soprattutto dalle rivendicazioni possessive del proprio io sempre capace di appropriarsi di quel bene che per Francesco, non appartiene mai all’uomo ma si manifesta sempre come segno, presenza e richiamo della bontà paterna di Dio.

L’indagine condotta al livello quantitativo ed integrata successivamente da un’indagine qualitativa si e soffermata su sei dimensioni in particolare: la sobrietà come rapporto con i beni, l’equità come uguaglianza del tenore di vita tra le case della Provincia, l’eticità delle fonti di sostentamento con particolare attenzione alla dimensione del lavoro, la solidarietà come forma di restituzione verso le necessita dei fratelli piu poveri, la sintropia come capacita di un giusto e ordinato rapporto tra la vita fraterna e le strutture utilizzate, e la stabilita economica come espressione della capacita di provvedere le risorse necessarie alla vita e all’apostolato.

La novita di questo lavoro sta nella possibilita offerta da una metodologia di ricerca che dalle risultanze contabili tenta d’indicarci qualcosa sulle scelte di fondo di un gruppo che, presumibilmente mosso da ideali e valori spirituali, ha intrapreso per tutto cio che e relativo a decisioni di spesa, di consumo, di lavoro, di risparmio, di dono, e altro, inquadrando le scelte dentro la prospettiva di quei principi fondamentali che hanno ispirato san Francesco, i suoi primi compagni e in seguito anche i suoi successori. Per questo e necessario comprendere come nel complesso quadro storico francescano come l’ideale di povertà abbia influito sul modello di vita intrapreso e come, viceversa, il modello di vita esperito abbia a sua volta contribuito a formare gradualmente un nuovo concetto di povertà, in una relazione biunivoca e dinamica costante, avvenuta storicamente sotto spinte a volte piu rigoriste, altre volte piu lassiste, a volte piu orientate alla testimonianza di vita, altre piu alla predicazione5.

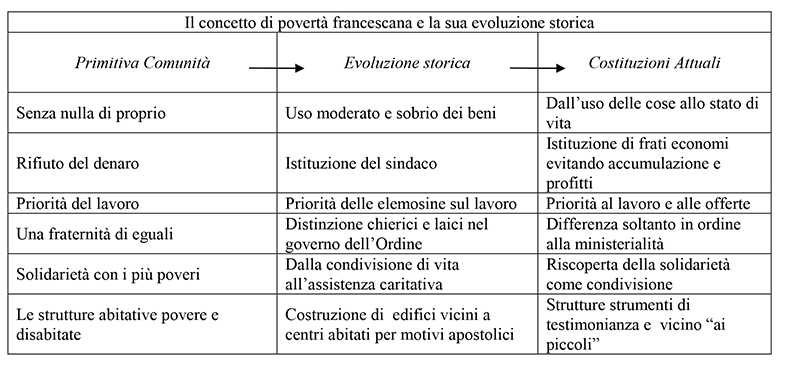

Da quanto sopra evidenziato, possiamo allora tracciare in sintesi alcuni caratteri di questa prima fraternita francescana, ben espressi e sintetizzati dal Lambert:

“I frati devono essere in condizione di uguaglianza con i piu poveri fra i poveri. I loro mezzi di sostentamento devono essere di natura provvisoria e incerta; il loro lavoro deve essere occasionale. Devono mendicare, e le loro elemosine devono essere raccolte di porta in porta, senza discriminazione, ostiatim. Devono essere completamente ritirati dalle normale struttura economica della societa. Persino la gestione del denaro e loro proibita, e non e loro permesso l’uso di beni sostitutivi del denaro. La proibizione del denaro e assoluta; la proibizione della proprieta in comune non lo e. Le monete non potrebbero essere neppure maneggiate, ma la proprieta come nozione giuridica, non e completamente interdetta, o almeno cosi sembrerebbe. Quello che san Francesco intende condannare e l’idea di possedere proprieta.”6

Il percorso intrapreso ci ha portato cosi ad isolare alcune caratteristiche che si ritengono centrali per la comprensione adeguata del concetto stesso di povertà, oggetto di questo studio. Queste dimensioni possono essere riassunte dentro queste sei direttrici di riferimento: sobrieta; solidarieta; uguaglianza nella vita fraterna, eticità delle fonti di sostentamento; dimensioni strutturali; rapporto con il denaro – orientamenti che diventano rappresentativi del concetto di povertà francescana e dei suoi processi evolutivi operati dalla storia; infatti gia a pochi anni dalla scomparsa del Fondatore, si assiste al sottile passaggio che trasferisce l’autenticità di un’ osservanza che toccava le dimensione dello spirito, ad una ottemperanza dove risultava prevalente l’ambito giuridico-legalistico. Dopo l’esperienza fortemente carismatica della prima fraternita, l’Ordine conosce cosi un assetto e una struttura ormai istituzionalizzata, caratterizzata dalla presenza dei chierici al servizio della missione e dell’azione apostolica, e comunque nelle sue strutture di fondo si adegua ad un modello decisamente diverso dal prototipo della prima fraternita. Le diverse forme di vita francescana che poi nasceranno in seguito saranno all’interno di questo solco, dal momento ormai che la questione stessa era stata esaurita e dibattuta da ogni punto di vista. “Come abbiamo visto la rinuncia al dominium ebbe il posto piu alto; ma accanto ad essa si erano sviluppate indagini prolungate sulla natura dell’usus pauper e il voto di povertà era stato oggetto di discussione; la legittimita della mendicità, il corretto utilizzo degli intermediari, i limiti della dispensa dalla Regola – tutte queste ed altre sfaccettature della questione della povertà erano state esposte ed introdotte nel dibattito, sia internamente che esternamente all’Ordine”.7

In sintesi, dopo questo primo acceso secolo di vita francescana, il concetto di povertà per come era espresso e sperimentato aveva gia subito grosse modificazioni in relazione proprio al modello di vita religiosa vissuta. Queste mutazioni portarono a rendere compatibile il concetto stesso con un modello di vita religiosa fortemente orientata all’apostolato e alla predicazione; modello che resterà predominante nella storia dell’Ordine fino al punto di svolta rappresentato dalle Costituzioni Generali del 1967 che propongono un primo cambiamento rispetto al passato e alle precedenti Costituzioni del 1953; la novita e nel desiderio di riscoprire la ricchezza dell’ideale di san Francesco, dei suoi Scritti e delle Fonti Francescane. Queste Costituzioni sono il punto d’inizio di una riflessione che e ancora in atto. Rappresentano in parte un cammino che si e compiuto ed in parte uno che ancora si deve compiere, permanendo cosi nell’ambito di un ipotetico solco tracciato dalla punta di un pendolo che continua ad oscillare tra storia e idealità.

Queste direttrici o tendenze di fondo sono gia emerse in parte nell’analisi del concetto di povertà francescana e di cui abbiamo seguito l’evoluzione storica fino ad approdare allo stesso come inteso a partire dalle attuali Costituzioni Generali. Ripercorrendo l’itinerario storico si sono cosi isolate sei dimensioni che sono state poste a fondamento del processo quantitativo di analisi e delle opportune metodologie di verifica. Le dimensioni ritenute significative sono state le seguenti:

- sobrietà nei consumi

- equità del tenore di vita delle fraternita

- solidarietà verso i poveri

- sintropia nella dimensione struttura - fraternita

- eticità delle fonti di sostentamento

- stabilita economica

Queste differenti dimensioni possono aiutarci se monitorate nel tempo ad intuire qualcosa del modello e dello stile presente nella vita odierna della fraternita francescana. Teoricamente infatti diversi possono essere i modelli che nel tempo si differenziano, esprimendo in questo la possibilita di un concetto diverso d’intendere la povertà, frutto delle differenti modalità in cui possono interagire le diverse dimensioni soggiacenti il concetto stesso: ad esempio espressione di concetti di povertà caratterizzati da scelte piu penitenziali e ascetiche orientate fortemente alla sobrietà e per esempio meno alla solidarietà, oppure viceversa da modelli di riferimento benefattoriali o assistenziali fortemente orientati alla solidarietà, alla stabilita economica e meno attenti invece alla sobrietà, oppure modelli consumistici ma fortemente disuguali all’interno perche caratterizzati da una bassa equità del tenore di vita nelle diverse fraternita.

L’analisi e stata cosi condotta sulla maggior parte delle fraternita francescane della famiglia religiosa dei frati minori del Lazio (diciannove conventi) in un periodo di tempo predeterminato che va dal 1975 al 2006. Ci limitiamo in questa presentazione ad una prima sommaria descrizione delle dimensioni sopra elencate e ad una prima introduzione alla metodologia prescelta. Nello schema sottostante si e rappresentato il processo logico seguito nei passaggi della metodologia utilizzata nel lavoro. L’analisi storica e attuale del concetto di povertà francescana ha permesso la scomposizione dello stesso in alcune variabili significative dalle quali si sono ricavati gli indicatori applicati poi alla fonte d’informazione quantitativa, rappresentata in questo caso dai dati contabili, opportunamente trattati e riclassificati, in categorie utili (macro-categorie) ad essere elaborate dal medesimo sistema di indicatori analitici. Ottenuti gli indicatori si e risaliti ai singoli indici sintetici per ogni dimensione del concetto – rilevate le tendenze quantitative di fondo nel corso dei 32 anni esaminati, sono state isolati gli scostamenti e i cambiamenti di segno piu rilevanti e sottoposti ad ulteriore indagine qualitativa intervistando un pool di esperti – in questo caso frati francescani che sono a conoscenza della storia recente della famiglia religiosa e che hanno manifestato la disponibilità ad offrire un contributo interpretativo allo studio. Con le interviste e la costruzione di un indice sintetico finale si e arrivati ad una valutazione finale del concetto stesso.

In merito al limite della metodologia adottata non si trascura che le dimensioni prescelte sono sempre e comunque condizionate da un grado di soggettività legato alle prospettive di chi effettua la ricerca anche se le dimensioni esaminate non trascurano gli aspetti piu rilevanti nel tentativo di rappresentare adeguatamente il concetto. Questioni eventuali potrebbero essere avanzate sulla bontà del materiale informativo reperito attraverso l’osservazione dei documenti ufficiali della Provincia Romana dei Frati Minori: bontà riconducibile in particolare agli aspetti di veridicità e significativa del dato contabile.

Sulla veridicità del dato si tiene conto del fatto che il dato contabile e comunque condizionato da politiche amministrative, tuttavia e un dato ufficiale che offre la possibilita di un confronto storico nel tempo altrimenti arduo e improbabile. Si potrebbe obiettare che i dati sono parziali, incompleti, tuttavia di questo si e gia tenuto conto nell’aver accettato di limitare l’analisi a diciannove conventi su ventiquattro: scelta motivata proprio dal riscontro dell’interezza nelle serie di attestati presenti nell’Archivio Provinciale Aracoeli ( archivio storico di Roma dove sono raccolti antichi e importanti documenti della storia francescana della Provincia Romana ); per cui a priori si sono selezionati e inseriti i dati di 585 bilanci per un totale di circa 23.850 dati. Sono risultati mancanti soltanto 23 attestati (su un totale di 608) pari al 3,8% del totale; questi dati mancanti sono stati stimati attraverso metodi statistici tali da garantire il rispetto dei vincoli di bilancio disponibili nelle serie effettivamente presenti. Si potrebbe altresi obiettare sui conti, in merito all’incertezza degli stessi in concomitanza con altre diverse questioni legate ad esempio ad errori di trascrizione o alla possibilita di omettere voci dell’attivo e del passivo; tuttavia l’omogeneità delle serie storiche e la stabilita nelle prassi di contabilizzazione porta a ritenere questi effetti se pur esistenti del tutto trascurabili. Ultima obiezione potrebbe essere legata alla costituzione di riserve occulte extrabilancio, un aspetto che tocca la coscienza personale del singolo religioso perche costituisce una mancanza grave alla norme della vita religiosa, anche qui se esiste una tale possibilita, si ritiene che sia marginale rispetto ad un indagine che interessa il vissuto di quasi 120 frati.

In merito alla significatività possiamo affermare che l’analisi risulterà efficace se sara capace di esprimere qualcosa di oggettivo sul valore della povertà e della sua pratica in questi ultimi trenta anni di storia della vita dei religiosi francescani del Lazio. Dentro il ricorso al termine “qualcosa” vogliamo esprimere tutto il limite di una indagine condotta comunque a partire da dati storici quantitativi. Certamente in merito all’efficacia della metodologia possiamo accettare di delimitare l’oggetto di studio in quella che puo essere definita come una povertà economica dato che il riscontro da cui si parte e proprio legato alla contabilizzazione delle voci di bilancio; si accetta questo limite nella consapevolezza che non ci permette pero di sapere nulla sulle motivazioni di alcune scelte di spesa o di entrata, che possono avere ragioni piu profonde e difficili da comprendere, rispetto alla nuda e cruda manifestazione numeraria del dato contabile; questo limite di significatività si accoglie dentro una cognizione piu grande del tema trattato; il tema infatti non ha soltanto risvolti e manifestazioni numerarie, ma va al di la toccando dimensioni della vita e dell’intimità personale di ogni uomo. In altre parole resta pur sempre vero che “l’essenziale e invisibile agli occhi”8 e ci sono ragioni del cuore che possono talvolta consentire anche scelte non economiche o non in linea con gli indicatori esaminati, proprio a causa della mutua carità e all’attenzione necessaria verso i fratelli piu deboli – in sostanza e fortunatamente la vita e l’uomo sono espressioni di una grandezza di valori che non sempre possono essere definite e misurate da un semplice indicatore economico applicato a categorie contabili; come del resto non e affatto detto che scelte povere e apparentemente sobrie corrispondano sempre a scelte in linea con il Vangelo, quando dietro si afferma la spiritualizzazione del proprio prestigio personale o del proprio ego, o ancora di piu, dietro una scelta povera in termini economici puo esserci anche il disimpegno o il voler vivere sulle spalle altrui; cosi come puo essere che una scelta oggi di povertà, non adeguatamente ponderata, puo portare a diseconomie future i cui costi dovranno essere sostenuti dalle generazioni prossime a venire: e sufficiente pensare ad esempio alla semplice possibilita di rinviare al futuro i costi di manutenzione straordinari di un convento.

L’indagine quantitativa

Dopo aver premesso l’introduzione alla metodologia vengono presentate in questo paragrafo gli indicatori analitici e di sintesi piu rilevanti con i relativi risultati connessi alle sei dimensioni prima evidenziate.

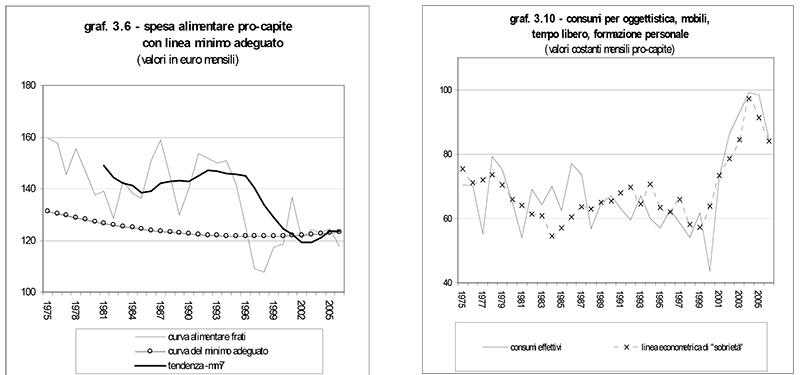

In merito alla prima dimensione, la sobrietà e importante sottolineare come l’attuale modo di concepire9 la stessa non sta piu dentro quelle determinazioni riconducibili alle misure di consumi specifici di alcune cose ed oggetti, ma le valutazioni si orientano sempre di piu per i religiosi francescani nel dover tener conto del complesso stato di vita: per cui si puo ritenere sobrio un livello di consumi che se da una parte non nega le “cose indispensabili”, dall’altra non consente invece le “cose superflue” e questo sempre con riferimento ad esigenze strettamente circoscritte a luoghi, tempi e persone10.

Il consumo che si puo definire sobrio allora e demarcato da due limiti: uno inferiore al di sotto del quale la povertà non e piu un valore, ma e penuria e mancanza del necessario per vivere, in altri termini e miseria, e uno superiore al di sopra del quale invece il consumo diventa apparenza, vanita, un modo come tanti di affermare il proprio essere attraverso il possesso smodato di alcuni beni ritenuti significativi e capaci di dare senso e identita alla persona. Il procedere attraverso un’indagine che parte dalle risultanze contabili per aggregati significativi puo allora risultare efficace se valuta il complesso stato di vita ricorrendo a parametri adeguati di confronto sia per la categoria dei beni primari che definisce il limite inferiore (nel nostro caso si sono considerate le spese per alimentazione), sia per la categoria di alcuni beni secondari che puo definire il limite superiore di consumo ( come l’oggettistica varia, spese per la cultura, spese per l’abbellimento e l’arredamento degli interni, spese per il tempo libero, per la formazione personale).

La metodologia per misurare il parametro della sobrietà si basa allora su un primo confronto tra il valore contabile della spesa per alimentazione depurata dalla variazione del costo della vita ed espressa in termini unitari (cioe in base alle presenze nelle diverse fraternita) e il valore espresso da un paniere per generi alimentari calcolato a partire da un fabbisogno calorico ritenuto come minimo necessario a condurre una vita normale – questo paniere e stato fornito dall’Istat nel 199711, Il confronto dei due dati nell’arco di tempo considerato permette di isolare i periodi in cui i consumi alimentari sono stati piu sobri.

Per il secondo confronto relative alle spese secondarie e voluttuarie, come quelle sostenute per l’acquisto dell’oggettistica in genere, spese per formazione personale e svago, arredamenti degli interni - spese come detto generalmente considerate nella categoria dell’accessorio, dell’utile e non dell’indispensabile come le precedenti – si e proceduto individuando una linea parametrica di riferimento tale da consentire la definizione di una fascia di consumo che possiamo ritenere normale-adeguata con riferimento in particolare all’attivita pastorale e lavorativa dei frati e quindi agli oggetti e strumenti essenziali per queste attivita, alle condizioni fisiche connesse all’eta, alla senescenza di alcuni beni che con il passare del tempo e necessario sostituire. E’ possibile cosi stimare una linea econometrica per il consumo di alcuni beni secondari da considerare come parametro per un consumo normale-adeguato e da confrontare successivamente con quella dei consumi effettivi. Individuate le linee parametriche di riferimento, cioe le linee di consumo sobrio, possiamo procedere nell’analisi applicando alcuni indicatori classici normalmente in uso per le misure della poverta relativa:

1) incidenza o diffusione della sobrietà: numero di fraternita che risultano essere “sobrie”, espresso in termini assoluti sui diciotto conventi esaminati. Questo indice esprime il numero di fraternita sobrie (S) rispetto al totale delle fraternita (N); si considerano come sobrie le fraternita che hanno consumi inferiori alle linee parametriche di riferimento per i comparti di beni essenziali o secondari che siano12.

IDt = St / N

dove: t=1,…, n.

IDt = indicatore della diffusione o incidenza della sobrietà,

St = numero delle fraternita sobrie,

N = numero totale delle fraternita.

2) intensità della sobrietà: misura di quanto in percentuale le fraternita definite “sobrie” sono mediamente al di sotto della linea convenzionale stabilita. Questo a differenza del precedente tiene conto del divario dei consumi rispetto ai consumi stabiliti parametricamente come sobri:

ISt = Σi ( z – xi ) / (q * z)

dove:

t=1,…, n.

ISt= indicatore dell’intensità della sobrietà,

z = valore parametrico di sobrietà,

x = consumi delle fraternita sobrie,

q = numero delle fraternita sobrie.

Ovviamente l’indice tiene conto soltanto dei valori in cui xi risulta inferiore a z e quindi del numero di fraternita che risultano sobrie (q). Se tutti hanno i consumi uguali a zero, ISt assumera valore unitario13.

La stima conclusiva della dimensione della sobrietà, utilizza il seguente indicatore sintetico normalizzato14 costituito dal prodotto tra l’indice di diffusione e la funzione esponenziale dell’indice di intensità15 applicato distintamente al comparto dei beni alimentari e dei beni secondari prescelti; l’applicazione di questo indice permette di valorizzare, rispetto al semplice prodotto dei due indicatori, la dimensione quantitativa del fenomeno in esame.

- per i beni alimentari: Ialt = [( IDalt * eISalt ) – Ialmin ] / [( Ialmax – Ialmin ) ]

dove:

t=1,…, n.

Ialt = indicatore della sobrietà nei beni alimentari,

IDalt= indicatore di diffusione,

ISalt= indicatore di intensità.

- per i beni secondari: Isct = [( IDsct * eISsct) – Iscmin ] / [( Iscmax – Iscmin ) ]

dove:

t=1,…, n.

Isct= indicatore della sobrietà nei beni di consumo secondari,

IDsclt= indicatore di diffusione,

ISsclt= indicatore di intensità.

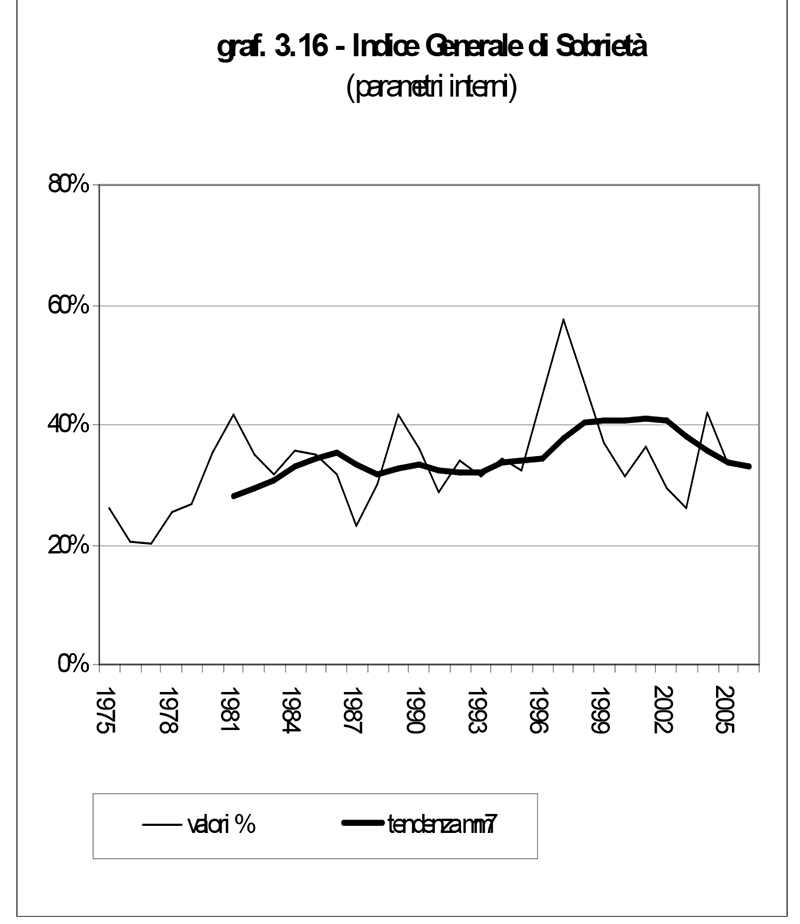

Per arrivare ad un indice sintetico globale capace di esprimere in un riferimento unico il valore etico della sobrietà ed il suo peso all’interno della Provincia Romana, applichiamo la media aritmetica ponderata dei due indicatori. L’indice globale It risulta cosi definito:

It = [ ∑i ( ITi * Xi ) / ∑i Xi ] t

dove:

t=1,…, n.

ITt= indice sintetico di sobrietà,

Xt= peso relativo dato dal valore dei beni di riferimento utilizzati nel calcolo della sobrietà.

L’indice globale non e altro cosi che una media aritmetica ponderata degli indicatori sintetici applicati ai beni alimentari e ai beni secondari di cui si e detto sopra. Il riferimento ai pesi in termini di valori relativi ci permette di considerare nell’analisi complessiva gli effetti della legge di Engel16 e delle variazioni intervenute nel tempo nel paniere di spesa complessiva.

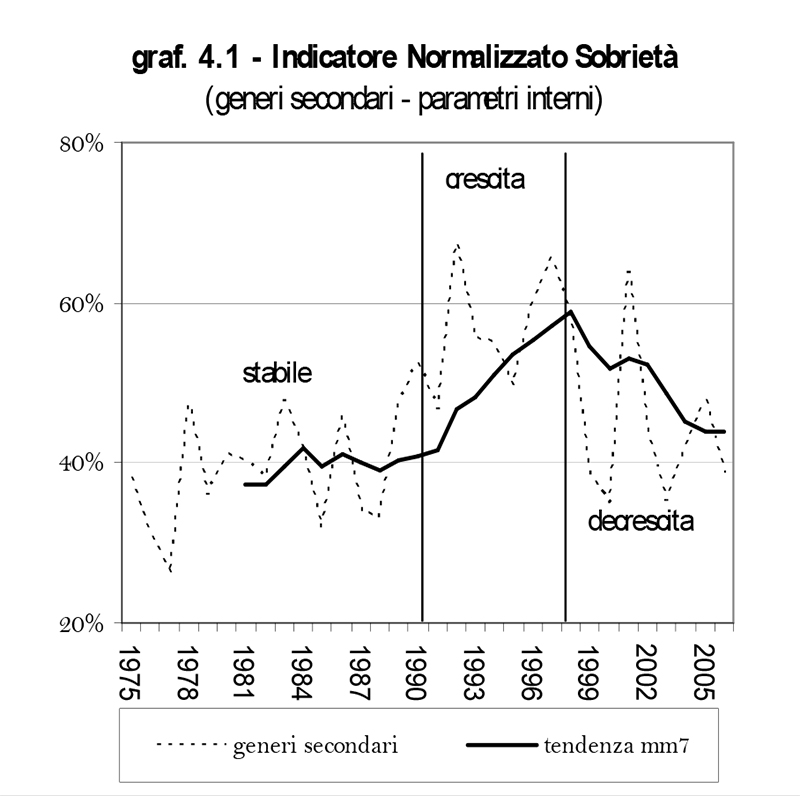

I primi risultati quantitativi sulle misure di sobrietà fanno emergere come ad un sostanziale recupero sul fronte dei generi alimentari, si sia contrapposto un forte aumento nelle categorie di consumo più voluttuario, un forte incremento che si èregistrato a partire dall’anno duemila dovuto in parte anche ad una componente inflattiva nel passaggio euro-lira non adeguatamente ponderata dagli indicatori dei prezzi al consumo forniti dall’Istat. Nel complesso si riscontra aggregando gli indici sintetici del comparto alimentare e del comparto dei generi secondari un indice normalizzato di sobrietà che manifesta una graduale tendenza migliorativa nell’ultimo ventennio del secolo scorso, mentre registra un’accentuata flessione proprio in questi ultimi anni.

consumo più voluttuario, un forte incremento che si èregistrato a partire dall’anno duemila dovuto in parte anche ad una componente inflattiva nel passaggio euro-lira non adeguatamente ponderata dagli indicatori dei prezzi al consumo forniti dall’Istat. Nel complesso si riscontra aggregando gli indici sintetici del comparto alimentare e del comparto dei generi secondari un indice normalizzato di sobrietà che manifesta una graduale tendenza migliorativa nell’ultimo ventennio del secolo scorso, mentre registra un’accentuata flessione proprio in questi ultimi anni.

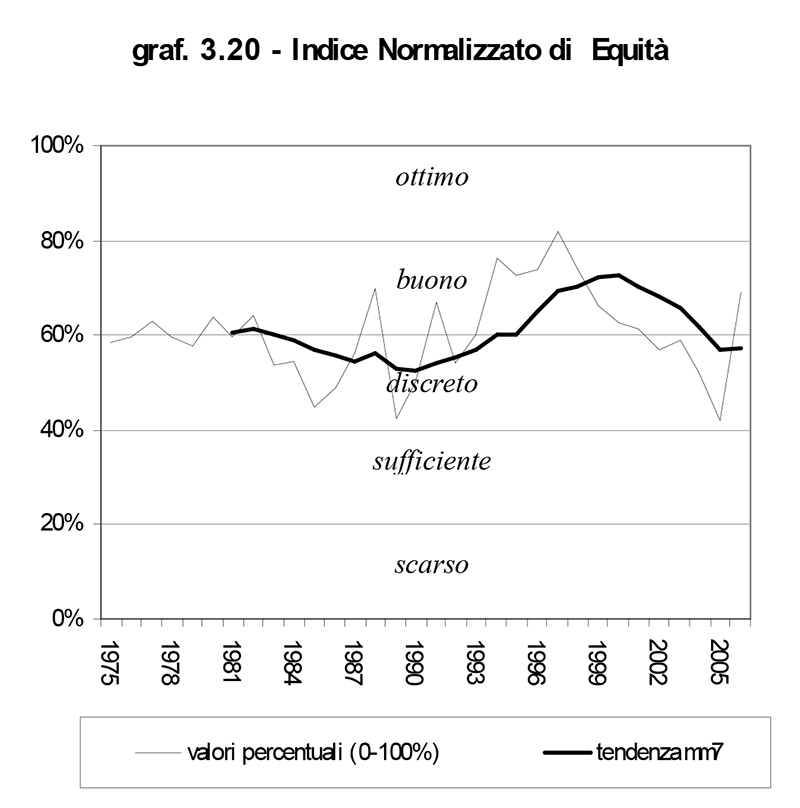

La seconda dimensione verificata è stata l’equità, intendendo con questa l’eguale tenore di vita che dovrebbe caratterizzare la vita dei religiosi francescani tra le diverse fraternità della stessa provincia Romana. Per misurare tale dimensione si sono riclassificati i consumi correnti distinguendo le tipologie legate alla vita e all’attività ordinaria dei frati, da tutte le spese connesse invece alla struttura o alla particolarità dei servizi religiosi prestati. Dalle spese complessive sono state così escluse le voci classificate come “tipiche”17, e si sono riportate sotto l’unica voce di costo definita genericamente come “standard di vita” le diverse e comuni categorie contabili come: “alimentazione”, “abbigliamento e biancheria”, “comunicazione e attualità” , “consumi ambientali”, “mobili e oggetti vari”, “salute”, “spese personali”. L’equità viene misurata dalla semplice applicazione dell’indice di Gini, che assume così valori pari a zero in caso di perfetta uguaglianza e pari all’unità in caso di massima disuguaglianza, valore in corrispondenza del quale una fraternità assorbe tutte le risorse disponibili nell’entità a discapito di tutte le altre; il nostro indice di equità è ottenuto come complementare dell’indice G18:

It = 1 – G = 1 - [ ∑i∑j | xi – xj | / n2 ] / (2 m )

dove:

t=1,…,n

| xi – xj | = indica la differenza assoluta tra i livelli di consumo standard tra le coppie di fraternità i e j ,

m = media dei valori osservati.

Dalla tendenza dei valori assunti dal coefficiente possiamo desumere alcune indicazioni utili per arrivare ad alcune conclusioni: il valore dell’ uguaglianza oscilla mediamente tra l’80% ed il 40%, è un range di variazione obiettivamente notevole in quanto il coefficiente non è applicato a differenze di reddito ma a standard di consumo. Si nota una tendenza di fondo decrescente dell’equità da almeno sette anni e quindi di aumento delle disuguaglianze nel consumo e probabilmente anche nello stile di vita dei frati.

40%, è un range di variazione obiettivamente notevole in quanto il coefficiente non è applicato a differenze di reddito ma a standard di consumo. Si nota una tendenza di fondo decrescente dell’equità da almeno sette anni e quindi di aumento delle disuguaglianze nel consumo e probabilmente anche nello stile di vita dei frati.

Per comprendere se il fenomeno di riduzione dell’equità è dovuto a fattori positivi, cioè a scelte di vita radicali, è necessario associare all’indice di equità anche l’indice di asimmetria. Applicando l’indice di asimmetria possiamo comprendere se i valori discostano dalla media di consumo verso l’alto (in corrispondenza cioè di standard di consumo più elevati e quindi di modelli consumistici) oppure se viceversa i valori discostano dalla media di consumo verso il basso (caso in cui per scelte di vita radicale abbiamo standard di consumo inferiori): in questo ultimo caso l’indice di asimmetria assumerebbe valori negativi. Procedendo al calcolo si è riscontrato che l’indice di asimmetria in tutti i trentadue anni assume sempre valori positivi, e mai negativi; da cui si può senz’altro dedurre che se c’è disuguaglianza, questa è prodotta sempre da scostamenti di consumi che ordinariamente sono al di sopra della media e mai al di sotto.

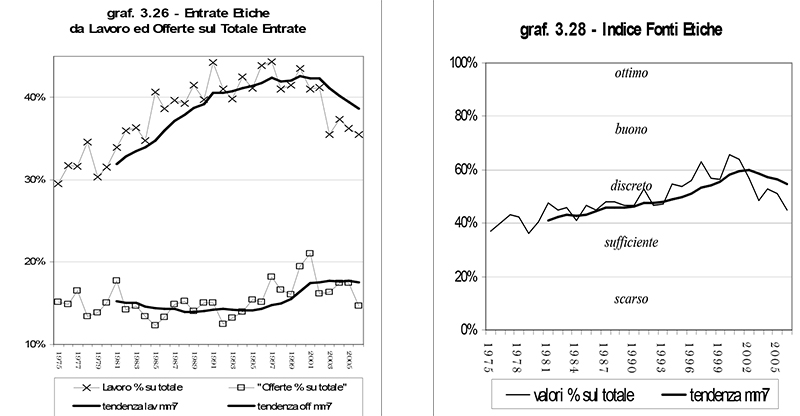

La terza dimensione sottoposta ad analisi è stata la misura del grado di eticità delle fonti e dei mezzi di sostentamento. I criteri adottati per ritenere una fonte etica sono determinati dal grado di presenza dei seguenti caratteri: attività lavorativa, gratuità, dipendenza strutturale. Ogni voce d’entrata presenta in misura diversa, tutti e tre i caratteri di cui sopra: per l’attività lavorativa si tiene conto delle attività direttamente prestate per cui le entrate sono classificate come retribuzione per il lavoro offerto – per esempio l’intensità del lavoro sarà certamente più alta per le entrate classificate sotto la categoria degli “stipendi da ministeri” piuttosto che per quelle classificate sotto la “vendita di articoli religiosi”; si comprendono sotto il carattere della gratuità tutti gli importi che possono essere stati ricevuti a titolo di offerta da benefattori, raccolte in chiesa, raccolte casa per casa; per esempio la presenza di questa tipologia risulterà così più elevata nelle offerte elargite da benefattori rispetto alle offerte fornite ad esempio per le intenzioni dei defunti, anche se per entrambe questo carattere sarà più alto rispetto ai redditi da lavoro. Con il fattore della dipendenza strutturale si vogliono ricomprendere tutte le forme reddituali di sostentamento che non provenendo direttamente dall’attività dei frati presentano legami con le dimensioni strutturali: per questo le entrate che ad esempio derivano da rendite immobiliari, come gli affitti, saranno associate ad un tasso di eticità più basso.

L’ indice così elaborato associa alla composizione relativa delle fonti il relativo grado di variabilità e può assumere valori nel campo di variazione compreso tra zero ed uno; esprimendo così sia la consistenza media delle stesse, sia come questa è variata nel tempo. La variabilità è stata espressa per mezzo di una semplice media ponderata dei coefficienti di variazione dei flussi etici pesati attraverso le relative consistenze. Nella formula sotto riportata la variabile Zt agisce come fattore di sconto della variabilità permettendo di esprimere in qualche modo la consistenza effettiva e permanente nel tempo delle entrate etiche in rapporto all’ammontare complessivo delle risorse medesime.

IEt = [ ( XLt / Xtot )t * e –zLt + ( XOt / Xtot )t * e –zOt ]

dove:

t=1,..,n

XLt / Xtot = rapporto di composizione delle entrate da lavoro su quelle totali,

XOt / Xtot = rapporto di composizione delle entrate da offerte su quelle totali,

ZLt = s / m = coefficiente di variazione delle entrate etiche da lavoro,

ZOt = s / m = coefficiente di variazione delle entrate etiche da offerte.

Il grafico evidenzia come l’ammontare delle entrate etiche sul totale si sia mantenuto su una linea di consistenza in stabile crescita per almeno venticinque anni e fino all’anno 2000, prima d’iniziare a subire una consistente erosione avvenuta proprio in questi ultimi anni, e attribuibile soltanto al cedimento delle entrate da lavoro, mentre la componente legata alle offerte non ha subito decrementi di rilievo.

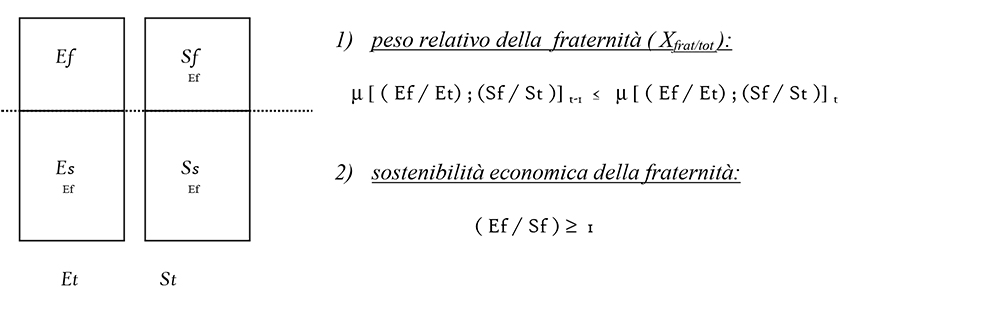

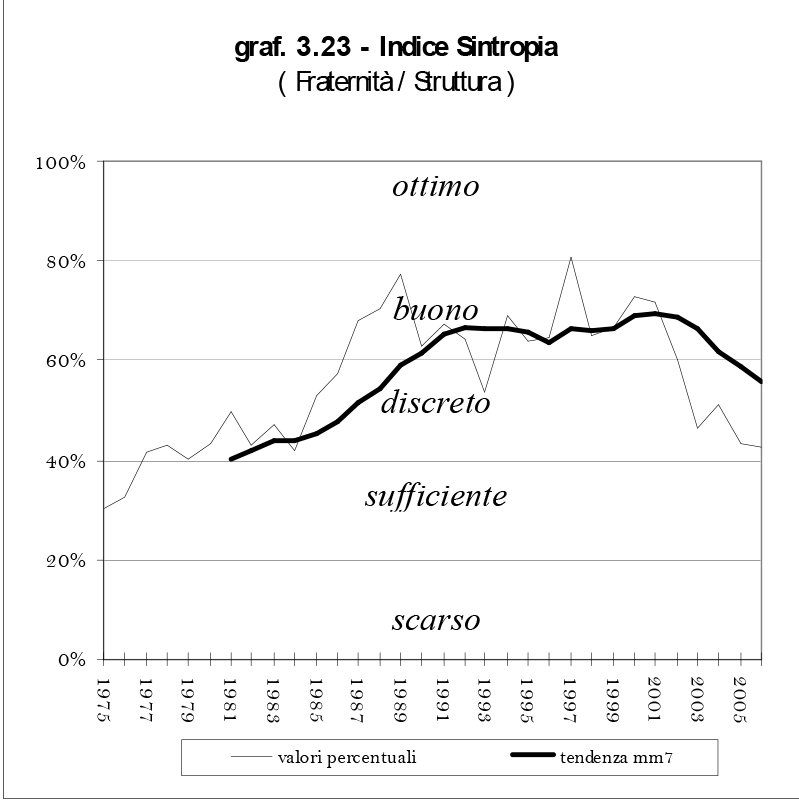

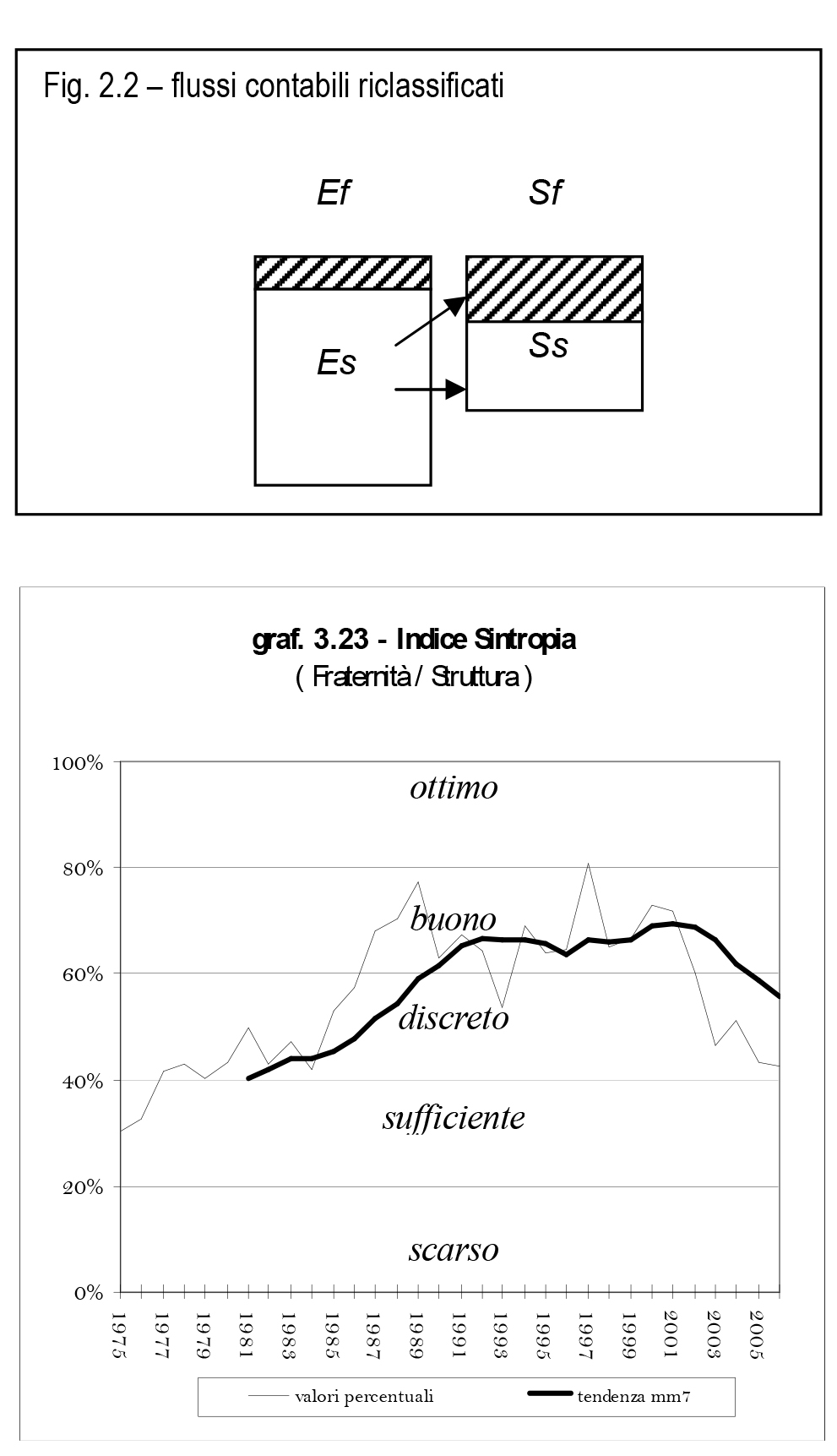

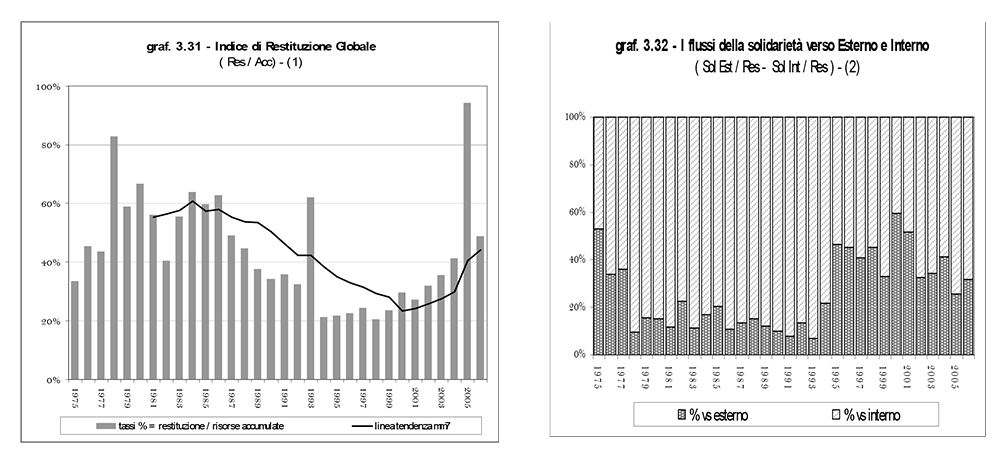

Ulteriore dimensione sottoposta ad analisi è stata quella inerente la valutazione della conformità, delle strutture abitate dai frati, alla povertà in relazione sempre ai tempi e ai luoghi di presenza. Il principio di conformità è stato sintetizzato nel termine di sintropia tra la vita della fraternità e la struttura presso cui si dimora: con questo si vuole intendere la capacità della fraternità di mantenere nel tempo un peso significativo nell’ambito delle dimensioni strutturali (e quindi di visibilità anche esterna) e altresì la capacità di sostenere da sé il peso della dimensione strutturale abitata. Cioè in altri termini si ritiene etico che la fraternità provveda da sola al suo sostentamento e non si sorregga invece attraverso le struttura, e che questa comunque mantenga al livello dimensionale un peso che risulti significativo e capace di esprimere qualcosa della testimonianza evangelica a cui ci richiamano le fonti legislative, e non resti invece troppo assorbita dalle dimensioni strutturali fino a scomparire in esse. Visivamente se consideriamo un bilancio riclassificato secondo la distinzione delle componenti contabili legate alla struttura ( Es ; Ss ) e quelle legate alla fraternità ( Ef ; Sf )19 potremo affermare una conformità ad eticità quando siamo in presenza delle due seguenti relazioni:

dove:

t = 1,2…n

Ef = entrate da fraternità,

Es= entrate da struttura,

Sf= spese della fraternità,

Ss=spese della struttura.

In sostanza quando una fraternità è in grado di sostenersi economicamente, senza ricorrere al sostegno della struttura e quando il suo peso relativo in rapporto alle dimensioni strutturali dentro cui è inserita resta significativo nel tempo e non si deteriora, allora possiamo ritenere l’andamento conforme all’etica della povertà e considerare quella fraternità come capace di attuare una interazione equilibrata e “sinergica” tra la dimensione strutturale e quella connessa alla vita fraterna. Attraverso un indice sintetico possiamo esprimere le due grandezze:

It = ( Xfrat/tot ) t * ( Ef / Sf ) t

dove:

t = 1,2…n

Xfrat/tot = peso medio relativa dei flussi contabili della fraternità sul totale.

Ef / Sf = indice di equilibrio economico della dimensione connessa alla fraternità.

Chiaramente questo indicatore può risentire di modifiche strutturali nel vissuto dei religiosi e sul modo di abitare le strutture operate nel tempo; per questo dovrebbe essere valutato sempre in rapporto ad un valore specifico di Imax da determinare a priori in relazione appunto alle condizioni storiche e ambientali in cui le fraternità si trovano inserite. Supponendo infatti una famiglia costituita da due religiosi che vivono in un grande convento, é probabile che risulterà un indice di sintropia molto basso a seguito del duplice fatto che la dimensione dei flussi originati dalla vita fraterna possono restare completamente assorbiti dalla dimensione dei flussi strutturali e che a tale evenienza si aggiunga poi una condizione in cui sono i redditi da struttura che sostengono la vita fraterna, e non il contrario (situazione riportata nello schema di cui sopra : fig. 2.2).

nel tempo; per questo dovrebbe essere valutato sempre in rapporto ad un valore specifico di Imax da determinare a priori in relazione appunto alle condizioni storiche e ambientali in cui le fraternità si trovano inserite. Supponendo infatti una famiglia costituita da due religiosi che vivono in un grande convento, é probabile che risulterà un indice di sintropia molto basso a seguito del duplice fatto che la dimensione dei flussi originati dalla vita fraterna possono restare completamente assorbiti dalla dimensione dei flussi strutturali e che a tale evenienza si aggiunga poi una condizione in cui sono i redditi da struttura che sostengono la vita fraterna, e non il contrario (situazione riportata nello schema di cui sopra : fig. 2.2).

La rappresentazione grafica dell’indice evidenzia i seguenti risultati: l’indice presenta una sostanziale tenuta nelle sue tendenze di fondo con miglioramenti graduali fino al 2000, dopo si nota un recupero della dimensione strutturale rispetto alla dimensione legata alla fraternità. Si segnala così che è ancora il lavoro dei frati a mantenere la struttura e non viceversa; ma dall’altra parte l’erosione dell’indice in questi ultimi anni sembra più che altro dovuta alla rapida caduta del peso relativo della dimensione della fraternità avvenuta a partire all’incirca dall’anno 2000 e protrattasi almeno fino al 2005, tendenza dovuta principalmente al processo di riduzione della numerosità media dei frati per convento (essendo le spese di fraternità molto legate al numero medio dei religiosi che vivono nelle strutture conventuali); diminuzione avvenuta sia per cause di morte legate all’ età, sia per la mancata chiusura di alcuni conventi della Provincia.

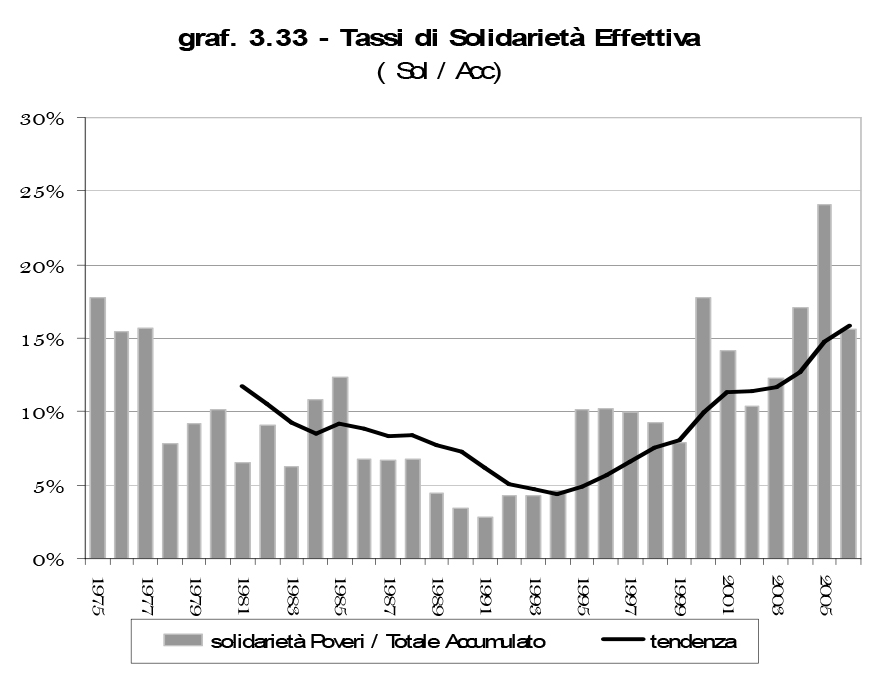

La quinta dimensione, quella della solidarietà, comporta l’analisi del grado di restituzione delle risorse monetarie accumulate nel tempo nelle diverse fraternità. La solidarietà viene qui intesa come la restituzione di risorse destinate sia a favore di fraternità bisognose all’interno della Provincia, sia a favore di situazioni di povertà e di emarginazione. Per questo possiamo dall’analisi contabile enucleare queste due macro-categorie:

- solidarietà interna: misura l’entità della restituzione di ogni convento verso l’organizzazione centrale (nel nostro caso la Provincia Romana).

- solidarietà esterna: misura l’effettiva erogazione in denaro verso situazioni di disagio e di povertà.

Per esprimere meglio l’intensità della restituzione sia interna che esterna, è essenziale comprendere quante risorse sono state effettivamente “restituite” in rapporto al valore complessivo di quanto risparmiato e nel corso del tempo accumulato. E’ necessario quindi ragionare anche qui in termini relativi e di vera e propria restituzione, per questo il riferimento etico di questa dimensione è valutato attraverso questi indici:

Solt / Acct = Rest / Acct * Solt / Rest

(1) (2)

dove:

t=1,2,…,n

Sols = solidarietà esterna erogata a favore dei poveri,

Res = ammontare della restituzione complessiva: interna più esterna,

Acc = ammontare delle risorse finanziarie accumulate nel tempo.

Il grafico in alto a sinistra riporta l’indice di restituzione globale (1) che misura il totale delle risorse restituite rispetto a quanto accumulato: si evince come l’indice di restituzione dopo una lenta e continua erosione abbia negli ultimi anni invertito decisamente la sua tendenza a seguito di una accresciuta sensibilità nei confronti delle situazioni esterne di disagio e di povertà – questa indicazione è confermata dal secondo indicatore che evidenzia come la componente di solidarietà verso l’esterno sia cresciuta in modo considerevole dal 1996 in poi; per cui il tasso effettivo medio di lungo periodo della solidarietà effettiva (cioè quanto effettivamente devoluto a favore dei poveri rispetto alle risorse accumulate) ha registrato una sostanziale crescita nell’ultimo decennio passando da una soglia minima di circa il 5% ad una soglia di poco superiore al 15%.

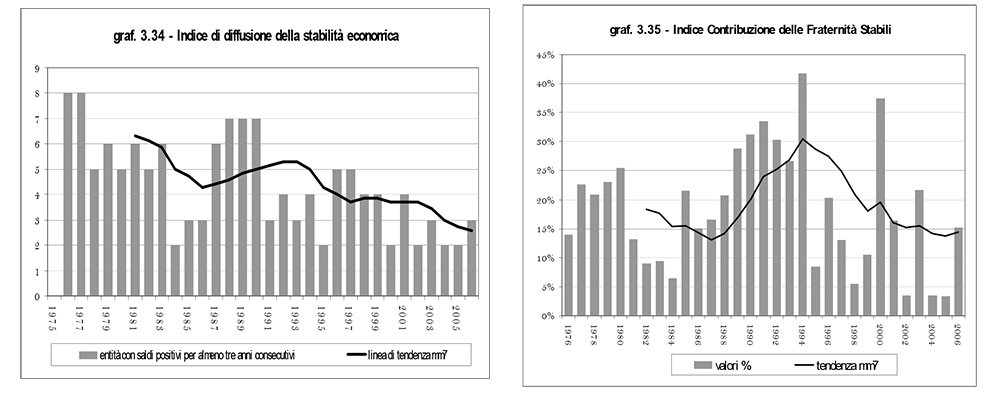

Gli indicatori dell’ultima dimensione esaminata hanno lo scopo d’indagare sul grado di stabilità economica; intendendo con questa  non solo la capacità di generare le risorse necessarie a coprire i bisogni e le necessità correnti ma anche a fornire queste in modo relativamente diffuso e stabile nel tempo, evitando così proprio l’esigenza di dover accumulare per rispondere all’eccessiva insicurezza del futuro. Si ritiene compatibile con la dimensione della povertà evangelica sia la capacità di generare le risorse necessarie a sostenere il proprio stile di vita - evitando da una parte l’accumulo improprio di mezzi finanziari, e dall’altra la dipendenza assistenzialistica da enti esterni - sia la capacità di generare le risorse in modo relativamente stabile e significativo nel tempo, intendendo con il termine di “stabile” una fraternità capace di tenere i conti in ordine per almeno tre anni consecutivi. Per questo si sono selezionati due indicatori, riconducibili poi ad un solo indice di sintesi:

non solo la capacità di generare le risorse necessarie a coprire i bisogni e le necessità correnti ma anche a fornire queste in modo relativamente diffuso e stabile nel tempo, evitando così proprio l’esigenza di dover accumulare per rispondere all’eccessiva insicurezza del futuro. Si ritiene compatibile con la dimensione della povertà evangelica sia la capacità di generare le risorse necessarie a sostenere il proprio stile di vita - evitando da una parte l’accumulo improprio di mezzi finanziari, e dall’altra la dipendenza assistenzialistica da enti esterni - sia la capacità di generare le risorse in modo relativamente stabile e significativo nel tempo, intendendo con il termine di “stabile” una fraternità capace di tenere i conti in ordine per almeno tre anni consecutivi. Per questo si sono selezionati due indicatori, riconducibili poi ad un solo indice di sintesi:

1) indice di contribuzione delle fraternità stabili: IEt = [( Estab - Sstab ) / Sstab ]t

2) indice di diffusione della stabilità economica: IDt = ( Xstab / Xtot )t

Da cui otteniamo il seguente indice sintetico : ISEt = ( IEt * IDt )

dove:

t=0,1,…,n

Et = entrate totali delle fraternità stabili.

St = spese totali delle fraternità stabili.

Xstab = numero fraternità con segno del saldo contabile positivo per almeno tre anni consecutivi.

Xtot= numero complessivo delle fraternità.

L’indice di diffusione è in progressiva e tendenziale decrescita da circa quindici anni segno evidente di una crescente difficoltà a gestire l’economia conventuale per tempi significativi – attualmente la media tendenziale dei conventi che riesce a tenere in modo stabile e in ordine i conti per almeno tre anni consecutivi è inferiore a tre unità su diciannove.

L’indice di contribuzione calcolato sulle fraternità definite come stabili, evidenzia dopo il 1994 una situazione particolare caratterizzata da una tendenza di fondo che progressivamente riduce i margini e allo stesso tempo presenta una forte variabilità: segno evidente di una maggiore precarizzazione dell’economia conventuale.

E’ importante ora raccogliere i risultati per arrivare a tirare alcune conclusioni sulle diverse dimensioni. Riportiamo di seguito distinto sempre per sessennio la tabella con la sintesi delle medie calcolate sulle dimensioni di riferimento:

|

Fig. 3.21 - valori %[20] normalizzati |

1975-1980 | 1981-1986 | 1987-1992 | 1993-1998 | 1999-2004 | 2005-2006 |

| Indice di Sobrietà | 25,7 | 35,2 | 32,3 | 41,3 | 33,7 | 33,5 |

| Indice di Equità | 60,4 | 54,2 | 56,5 | 73,1 | 59,6 | 55,4 |

| Indice di Sintropia | 38,5 | 48,7 | 68,4 | 66,2 | 61,5 | 43,0 |

| Indice di Eticità Fonti | 40,6 | 45,2 | 48,2 | 55,3 | 57,3 | 48,2 |

| Indice di Solidarietà | 18,9 | 12,7 | 6,8 | 11,9 | 19,8 | 30,0 |

| Indicate di Stabilità | 26,7 | 9,6 | 28,8 | 14,5 | 8,2 | 4,8 |

Si è valutato anche il grado d’indipendenza lineare degli indici utilizzati : nel complesso si presenta un livello accettabile d’indipendenza – la correlazione più forte risulta tra l’indicatore di sintropia e quello di eticità delle fonti, una correlazione ovviamente positiva e pari al 76%.

Attraverso il quadro degli indicatori si può opportunamente rappresentare il cammino della Provincia Romana dei frati minori sotto il profilo di una “povertà economica” con tutti i limiti già in precedenza evidenziati.

L’indagine qualitativa

Il sistema degli indici etici sopra evidenziato segnala, ma non spiega purtroppo; per tale motivo non c’è possibilità alcuna di valutare e descrivere i fenomeni se non si comprendono le cause originarie di una determinata evidenza. Per questo la ricerca quantitativa è stata integrata attraverso un’indagine qualitativa complementare.

Nell’integrazione qualitativa dell’indagine si è valutata l’opportunità di procedere attraverso semplici interviste  nel rispetto delle seguenti considerazioni: si sono selezionate per ciascuna dimensione tra le tendenze più recenti quelle che presentavano caratteri particolari per la rilevanza di scostamento o per il mutamento di segno; queste tendenze singolari sono state poste in evidenza all’interno di uno schema di riferimento corredato dai grafici e dalla descrizione delle singolarità emersa; per i soggetti da intervistare si è selezionato un gruppo di religiosi frati minori appartenenti alla Provincia Romana, che sono stati scelti secondo questi criteri: conoscenza storica delle questioni in evidenza, sensibilità diversa rispetto al tema (esempio una diversa percezione del concetto di povertà), capacità di riflettere sui casi e di offrire una lettura di sintesi, esperienza maturata nell’ambito di settori differenti (esempio dalla formazione, all’evangelizzazione, alla cultura), disponibilità a collaborare al lavoro. Questo per evitare la possibilità di una lettura troppo condizionata sia da sensibilità personali con il rischio così di cadere in una interpretazione che si può definire come “militante”, sia da prospettive operative particolari che possono condizionare a priori l’osservazione di una data questione sotto un determinato aspetto21.

nel rispetto delle seguenti considerazioni: si sono selezionate per ciascuna dimensione tra le tendenze più recenti quelle che presentavano caratteri particolari per la rilevanza di scostamento o per il mutamento di segno; queste tendenze singolari sono state poste in evidenza all’interno di uno schema di riferimento corredato dai grafici e dalla descrizione delle singolarità emersa; per i soggetti da intervistare si è selezionato un gruppo di religiosi frati minori appartenenti alla Provincia Romana, che sono stati scelti secondo questi criteri: conoscenza storica delle questioni in evidenza, sensibilità diversa rispetto al tema (esempio una diversa percezione del concetto di povertà), capacità di riflettere sui casi e di offrire una lettura di sintesi, esperienza maturata nell’ambito di settori differenti (esempio dalla formazione, all’evangelizzazione, alla cultura), disponibilità a collaborare al lavoro. Questo per evitare la possibilità di una lettura troppo condizionata sia da sensibilità personali con il rischio così di cadere in una interpretazione che si può definire come “militante”, sia da prospettive operative particolari che possono condizionare a priori l’osservazione di una data questione sotto un determinato aspetto21.

La prima questione sottoposta ad intervista riguarda un perché legato all’andamento dei consumi per il settore dei generi secondari; tendenza di lungo periodo che può essere distinta in tre grandi periodi di riferimento: primo periodo stabile, un secondo periodo caratterizzato da una forte crescita della sobrietà ed un periodo più recente dal 1997 in poi di decrescita. La relativa stabilità dei consumi nel primo periodo (1975 – 1990) sembra da ricondurre ad un contesto di riferimento più certo e definito rispetto a quello attuale. La fraternità francescana sceglieva i valori da vivere con più chiarezza rispetto ad oggi22, questi valori erano mediati e trasmessi alle generazioni più giovani dai frati più anziani che erano molto attenti e vigilavano affinché non si venisse meno nelle scelte individuali e comuni al voto di povertà. Il modello di vita religiosa era un modello ascetico-penitenziale che si caratterizzava per un forte controllo interno anche implicito, e che era capace di censurare e indicare comportamenti ritenuti sregolati o frutto di sole istanze individuali considerate come eccessive. L’esistenza poi di codici di riferimento comuni, cioè consuetudini e norme non scritte relative allo stile di vita, favorivano l’assunzione di una medesima linea da adottare e una maggiore vigilanza e attenzione nelle scelte di consumo.

La formazione inoltre più omogenea e impartita in età ancora immatura favoriva l’introiezione di schemi e visioni che garantivano compattezza e visioni comuni di vita religiosa. Il tutto poi favorito da un contesto sociale molto più stabile e da un immaginario collettivo, anche esterno, che aveva chiaro cosa erano i francescani e cosa era la loro vita religiosa e poteva rimandare sempre segnali univoci in questo senso. L’identità comunitaria era così in qualche modo garantita sia da riscontri interni che esterni. In quegli anni poi il modello ascetico comportava da una parte un controllo dei consumi, e dall’altra però la generazione di un risparmio che nel tempo si è tradotto in un accumulo notevole di riserve finanziarie; accumulo che ha consentito negli anni seguenti la concretizzazione delle ristrutturazione di diversi conventi della Provincia, avvenuta tra la fine degli anni ’80 e la fine degli anni ’90.

Nella seconda fase dall’inizio degli anni ’90 la crescita della sobrietà sembra corrispondere ad un nuovo fermento e ad una riscoperta dei valori fondamentali della vita francescana, non solo nella famiglia francescana del Lazio ma in tutto l’Ordine; un’ inquietudine favorita da una nuova mentalità e dal contributo offerto dallo studio e dalla riflessione giunta ormai alla sua piena maturità sia sugli scritti che sulle biografie di s. Francesco, e sostenuta dallo spirito delle nuove Costituzioni Generali. Entrambi richiamano e avviano un processo di nuova sensibilizzazione al valore della povertà; la riflessione sulla povertà entra così gradualmente proprio in questi anni nel processo formativo della Provincia; gruppi convinti tentano prime risposte concrete e nuove esperienze per tornare a vivere Regola, ma tuttavia risultano tentativi fragili, di breve durata, talvolta guardati con sospetto e comunque incapaci di trasmettere il nuovo fermento al resto della famiglia.

Altra causa ricorrente che è stata indicata per comprendere la tendenza migliorativa di questo periodo intermedio è più tecnica e sembra riconducibile alla grande opera di ristrutturazione avviata dalla Provincia all’inizio degli anni ’90. Opera avviata dentro un contesto come già detto progettuale. Ogni grande processo di ristrutturazione comporta in avvio sempre una contrazione dei consumi, sia perché molte spese sono rinviate al futuro (si pensi semplicemente alle spese per il mobilio, per l’arredo e tutto ciò che può essere funzionale nella casa), sia perché sono richieste risorse aggiuntive, e quindi c’è una chiara propensione al risparmio. Il colpo di coda del rinvio di queste spese infatti si avverte negli anni successivi quando al termine della ristrutturazione si comincia a mettere mano ai lavori di rifinitura, di arredamento e inevitabilmente anche di ammodernamento, sia delle suppellettili per la casa, sia nei mezzi di comunicazione sociale e questo è ulteriormente confermato dai dati che segnalano una riduzione della sobrietà proprio a partire dalla fine degli anni ’90.

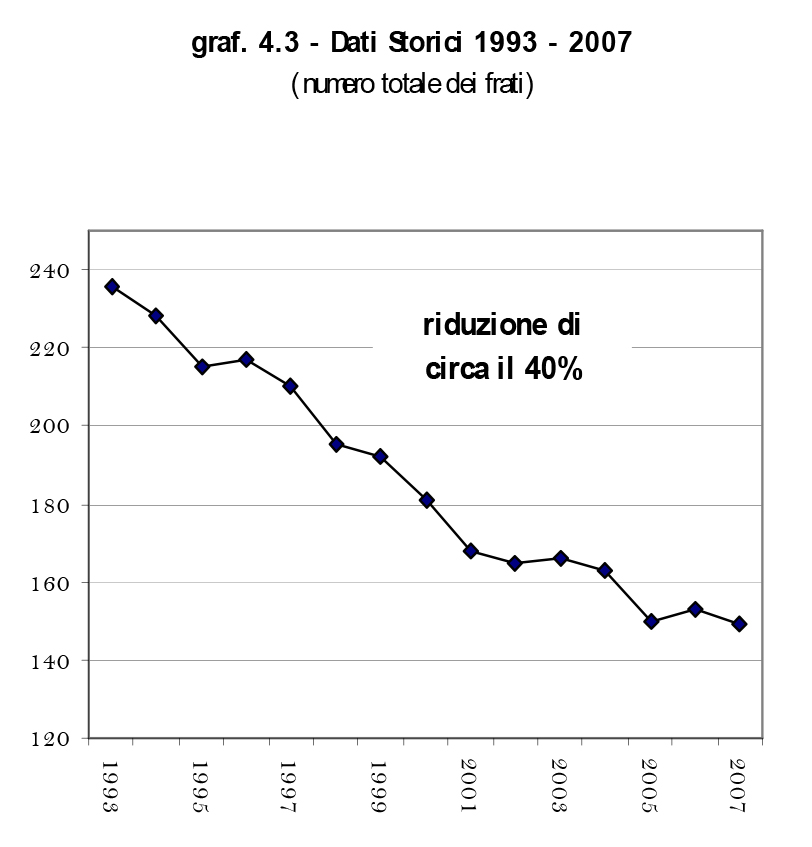

Inoltre non possono non essere evidenziate tra le cause esogene alla vita dei frati il forte impatto della secolarità sulla vita fraterna; i ritmi esterni sono cambiati vertiginosamente nel giro di questi ultimissimi anni, offrendo opportunità nuove di mobilità, di comunicazione, di tecnologie a basso costo fino a pochi anni prima impensabili. Questo ha comportato un cambiamento rapido di mentalità, che sembra aver spostato contemporaneamente il riferimento cardine dei valori dalla fraternità alla promozione del singolo individuo, orientando il modello ascetico-penitenziale verso una maggiore apertura all’apostolato e alla solidarietà: la concomitanza dei due aspetti giustifica nella maggior parte dei casi i maggiori consumi indotti sia dalla necessità di una maggiore mobilità che di accresciute esigenze comunicative. A questo si accompagna poi la crisi del sistema organizzativo interno: la veloce diminuzione dei frati nella Provincia negli ultimi anni (graf. 4.3), una normativa interna ormai incapace di sostenere i ritmi di mutazione imposti dall’ambiente esterno, l’inadeguatezza del modello strutturale interno che mancando di flessibilità genera burocrazia accumulando più ruoli sulle stesse persone e avviando processi che nel tempo portano alla disaffezione, allo scadimento nella qualità delle prestazioni, alla deregolamentazione interna e favoriscono atteggiamenti che si caratterizzano per un maggiore individualismo, reso evidente da gestioni troppo personalizzate di alcuni ambiti.

vita fraterna; i ritmi esterni sono cambiati vertiginosamente nel giro di questi ultimissimi anni, offrendo opportunità nuove di mobilità, di comunicazione, di tecnologie a basso costo fino a pochi anni prima impensabili. Questo ha comportato un cambiamento rapido di mentalità, che sembra aver spostato contemporaneamente il riferimento cardine dei valori dalla fraternità alla promozione del singolo individuo, orientando il modello ascetico-penitenziale verso una maggiore apertura all’apostolato e alla solidarietà: la concomitanza dei due aspetti giustifica nella maggior parte dei casi i maggiori consumi indotti sia dalla necessità di una maggiore mobilità che di accresciute esigenze comunicative. A questo si accompagna poi la crisi del sistema organizzativo interno: la veloce diminuzione dei frati nella Provincia negli ultimi anni (graf. 4.3), una normativa interna ormai incapace di sostenere i ritmi di mutazione imposti dall’ambiente esterno, l’inadeguatezza del modello strutturale interno che mancando di flessibilità genera burocrazia accumulando più ruoli sulle stesse persone e avviando processi che nel tempo portano alla disaffezione, allo scadimento nella qualità delle prestazioni, alla deregolamentazione interna e favoriscono atteggiamenti che si caratterizzano per un maggiore individualismo, reso evidente da gestioni troppo personalizzate di alcuni ambiti.

Ulteriore motivazione emersa nell’indagine, forse più psicologica che sociale, sembra risiedere nella percezione di appartenere ormai ad un organismo morente: il grafico (graf. 4.3) evidenzia la singolarità storica che stiamo vivendo, la realtà e la drammaticità di chi giorno per giorno vede e continua ad assistere alla scomparsa dei propri fratelli, e si ritrova ad abitare in ambienti sempre più vuoti , spopolati e deserti; per cui ci si chiede: “che senso ha una destinazione delle risorse per il futuro, se il futuro non c’è più?”. Anche qui è il segno di un comprensibile ma preoccupante deficit di speranza che sta attraversando la vita religiosa – questo segno si aggrava tanto più se si accompagna anche ad un generale senso d’insoddisfazione della vita, insoddisfazione che spinge alcuni alla ricerca di appagamenti consumistici, piuttosto che vivere nella disponibilità di ricevere la gioia come dono: dono che è sempre il frutto della scelta di viver il vero senso della relazione con il Signore.

Altra questione sottoposto ad approfondimenti riguarda il tema dell’equità tra le fraternità della Provincia – il graf. 3.20 sopra riportato evidenzia come nel ventennio che va dal 1975 al 1995 l’equità sia rimasta sempre intorno a valori medi vicini al 60%; valori inferiori alle aspettative e alle performance poi registrate negli anni più recenti. Le interviste su tale aspetto hanno fatto emergere posizioni differenti: una prospettiva afferma che la disuguaglianza esisteva ma non costituiva assolutamente un problema perché era assunta dall’istituzione al livello centrale; le sperequazioni se c’erano in qualche modo venivano assunte al livello di Provincia; quest’ultima fungeva da stanza di compensazione permettendo così il ricircolo delle risorse eccedenti all’interno, a favore di situazioni conventuali dove maggiore era il disagio e la povertà; anche i frati erano formati a questo e sapevano che potevano essere collocati periodicamente sia in fraternità economicamente floride, sia in fraternità povere, per tempi predeterminati.

Un’altra lettura interpreta invece questo periodo di disuguaglianza storica come il frutto residuo della logica delle ex-province (riformati e osservanti) che, anche se superato formalmente e giuridicamente con l’unione, non risultava però ancora del tutto superato nella mentalità dei frati; per cui ne consegue che se c’era solidarietà era solo di tipo politico o amicale, tra compagni appartenenti alle medesime realtà di provenienza non certo quindi una situazione idilliaca o da rimpiangere.

Si riconosce in entrambi i casi tuttavia come fondamentale il ruolo e la capacità del Provinciale nel chiedere la restituzione delle risorse eccedenti; pratica necessaria al fine di favorire una maggiore equità e quindi la successiva redistribuzione dei mezzi.

Si comprende invece l’aumento dell’equità negli anni 1991-1997 grazie proprio alle capacità e alla forte spinta ideale data in modo particolare dai Provinciali; è sentito infatti in modo più forte rispetto al passato il tema dell’equità; come anche la necessità di dotarsi di strumenti di ridistribuzione delle risorse eccedenti: nasce in questi anni l’idea di una tassazione comune ( il 10% sulle entrate totali ) nella prospettiva di arrivare poi in futuro al fondo comune. Sono anni così, come già detto in precedenza, caratterizzati da una forte spinta e accento sui valori, c’è entusiasmo e si portano nuove idee. L’applicazione della tassa comune del 10% tuttavia allo stato dei fatti, sembra oggi non aver poi favorito più di tanto quella presa di coscienza e quella maggiore disponibilità che ci si attendeva, specie verso una contribuzione solidale delle risorse e una maggiore uguaglianza nel tenore di vita tra le case, e questo per motivi differenti: molti conventi la sentono ancora fortemente sperequativa perché colpisce indiscriminatamente tutti anche chi è in difficoltà economica; per altri le fraternità che stanno meglio l’hanno vissuta come uno sgravio della propria coscienza alla contribuzione comune, per cui offerto il contributo prestabilito, in coscienza non si era tenuti a dare di più.

La crescita della disuguaglianza in questi anni più recenti è motivata in parte per le cause sopradette e in parte per una corrispondente crisi di autorità e nel valore tipico dell’obbedienza che investe trasversalmente tutta la vita religiosa, non solo quella francescana: un provinciale oggi può incontrare difficoltà a chiedere la restituzione di somme eccedenti, e questo in passato era l’unico strumento che, come visto, garantiva l’assorbimento delle differenze economiche a favore di una distribuzione più equa tra le case. Emerge così secondo alcuni un nuovo tipo d’individualismo, non più solo personale, ma anche di fraternità: comunità che egoisticamente pensano alle proprie attività pastorali, alle proprie necessità e ai propri progetti di solidarietà, svincolandosi dai legami di responsabilità con le altre entità.

E’ stata sottoposta ad intervista anche la questione riguardante il peso economico delle strutture abitative che nel tempo è risultato sempre più consistente, generando una difficoltà progressiva al mantenimento delle medesime. Tutti gli intervistati hanno riconosciuto l’evidenza del problema perché già sentito come una questione alquanto spinosa per differenti motivi. Nella rilettura della storia passata emerge che le strutture sono state sempre importanti per i frati e per il loro cammino. Nella storia più recente si riscontra la notevole attenzione dei frati nel renderle sempre più efficienti e vivibili, soprattutto per quelle caratterizzate da una forte memoria storica legate alle origini e per quelle connesse alle fraternità responsabili della formazione iniziale; questo processo di rinnovamento strutturale fu reso possibile grazie al lavoro di frati giovani e adulti operanti in diversi ambiti e settori, al contributo e alle donazioni di laici facoltosi anche terziari, al lavoro instancabile dei frati cercatori; tutto questo ha contribuito in modo sostanziale al rifacimento di strutture in disfacimento. Con l’inizio degli anni ’90 questo corso è cominciato a venir meno, la diminuzione rapida delle vocazioni e l’innalzamento dell’età media, l’impossibilità di restare dietro ai veloci ritmi di cambiamento della società civile hanno determinato il crollo del lavoro, almeno quello svolto nell’ambito delle professioni e dei mestieri. Questa repentina diminuzione ha contribuito a determinare una progressiva fatica nel mantenere economicamente i conventi, e allo stesso tempo ha comportato notevoli sprechi di risorse, perché mentre si ristrutturava erano già in atto quelle tendenze che avrebbero reso, di lì a poco, inutili quelle opere di ammodernamento con un conseguente dispendio enorme di energie fisiche ed economiche.

Ci si chiede come mai è avvenuto questo? Sembra che il problema di fondo sia legato ad una prospettiva storica all’interno della quale il convento ha rappresentato per i frati e rappresenta ancora oggi il segno attraverso cui avviene l’identificazione più chiara e tangibile della propria identità e della propria vita: opera quindi un forte ideale, retaggio del passato, che porta a mettere mano ad un convento in modo sempre totale, e a non accettare la possibilità che neanche una minima parte di esso risulti sacrificata, persa, per cui si ristruttura anche se poi nei fatti alcune parti resteranno inutilizzate. Non si comprende infatti come mai non si tiene conto del fatto che i frati in sette secoli di storia le hanno sempre trasformate secondo le loro esigenze ed oggi questo sembra non essere più possibile? Una probabile risposta è che sia all’opera ancora oggi, come del resto in passato, un’immagine dei conventi quasi santificata, idealizzata, mitizzata che fa delle strutture qualcosa d’intoccabile; anche questo può aiutarci a comprendere i perché di un tema che non si riesce ad affrontare serenamente; forse è necessario accettare di camminare dentro un doloroso processo di demitizzazione che consenta e autorizzi finalmente a pensare le strutture in modo nuovo – questa resistenza implicita si manifesta del resto non soltanto in vista della possibilità di lasciare un convento, ma anche come attrito di fronte a qualsiasi cambiamento o riqualificazione degli stessi.

Oltre al dispendio economico, c’è poi il problema connesso all’assorbimento in termini di presenza che le strutture esigono; i conventi sono stati sempre pensati per cubature medie di venti frati circa, concepiti per contesti storici molto differenti rispetto a quelli che attualmente stiamo vivendo – vivere in tre o quattro frati all’interno di spazi enormi, rende difficile anche incontrarsi, comporta la difficoltà a muoversi insieme come fraternità perché il convento non può essere abbandonato, implica altresì l’impossibilità di assumere responsabilità e lavori all’esterno, una maggiore difficoltà della fraternità a ritrovarsi, ed è ovvio che alla fine ne risenta in generale la creatività stessa del carisma; non si è poi immuni dalla percezione psicologica di essere ormai dentro uno spazio non più vivo, ma ormai morente con inevitabili ripercussioni sul senso della propria identità e della propria scelta di vita.

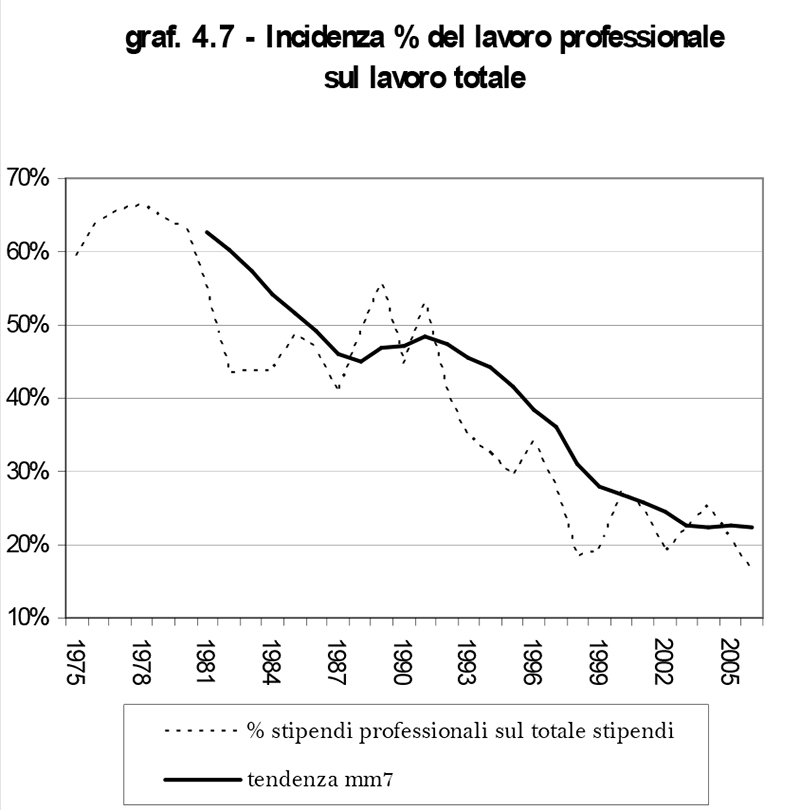

In merito alla valutazione etica delle fonti di sostentamento – emerge dall’indagine quantitativa la crisi della dimensione del lavoro come mezzo primario delle nostre entrate; la riflessione sottolinea come subito dopo il Concilio Vaticano II, ci fu una grande spinta ideale alla liberalizzazione e al riconoscimento di tutte quelle energie e quelle forze, che negli anni del dopoguerra si erano indirizzate con forza verso l’ impegno sociale; impegno svolto in modo diretto nel mondo del lavoro (si pensi al fenomeno dei preti operai): anche la nostra Provincia sull’onda di questa nuova apertura riscoprì la dimensione del lavoro in tanti settori anche laici, dall’insegnamento nelle scuole, all’attività artistica, alle professioni e ai mestieri di vario genere, ai lavori manuali, potendo disporre di personalità anche di spicco in ambiti diversi. Con il passare degli anni, un po’ per l’aumento dell’età media dei frati, un po’ per la crisi delle vocazioni, si è gradualmente introdotta una mentalità idealistica e sempre più rivolta verso l’interno, per certi versi autoreferenziale, che ha operato ad un duplice livello: in prima analisi emerge la causa di un effetto di spiazzamento del concetto più ampio di lavoro, con l’idea che il lavoro dei frati è solo il lavoro pastorale e questo deve necessariamente coincidere con quello; in seconda battuta si sottolinea come l’idealizzazione (soprattutto negli ambiti formativi) del concetto di povertà ha portato ad un disimpegno verso le forme remunerate di lavoro; questa idea tende infatti sempre più a collimare con il pensiero che l’unica vera povertà possibile è quella che ti priva di ogni sostentamento: idea che se da una parte è straordinaria e degna di lode, dall’altra è del tutto sganciata dalla realtà e comunque diversa dall’archetipo evangelico della Regola che afferma che è dal tuo lavoro che ti viene il sostentamento, e se non ti viene, allora ricorri alla “mensa del Signore” (l’elemosina).

L’ipotesi sullo spiazzamento del concetto di lavoro professionale e di mestiere a favore del solo lavoro pastorale è pienamente confermata dalle serie storiche che dimostrano come la quota del lavoro professionale rispetto al lavoro totale (lavoro professionale più lavoro ministeriale) fosse a metà degli anni ’70 ad un livello ampiamente superiore al 60% e ciò significa che la contribuzione proveniente dal lavoro non pastorale in termini di reddito era più del doppio della contribuzione del reddito proveniente dalle attività ministeriali. Il grafico (graf. 4.7) mostra una repentina caduta proprio negli anni in cui è sembrata più forte la spinta idealistica del concetto di povertà. Resta però da comprendere se questo spiazzamento sia effettivamente dovuto ad una nuova mentalità oppure sia originato dalla diminuzione numerica dei frati che gradualmente di fatto hanno preferito concentrare le proprie energie verso il lavoro pastorale ritenuto comunque prioritario.

dalle serie storiche che dimostrano come la quota del lavoro professionale rispetto al lavoro totale (lavoro professionale più lavoro ministeriale) fosse a metà degli anni ’70 ad un livello ampiamente superiore al 60% e ciò significa che la contribuzione proveniente dal lavoro non pastorale in termini di reddito era più del doppio della contribuzione del reddito proveniente dalle attività ministeriali. Il grafico (graf. 4.7) mostra una repentina caduta proprio negli anni in cui è sembrata più forte la spinta idealistica del concetto di povertà. Resta però da comprendere se questo spiazzamento sia effettivamente dovuto ad una nuova mentalità oppure sia originato dalla diminuzione numerica dei frati che gradualmente di fatto hanno preferito concentrare le proprie energie verso il lavoro pastorale ritenuto comunque prioritario.

Dentro questa prospettiva si aggiunge poi la necessaria politica del ridimensionamento delle case, dovuta alla crisi delle vocazioni e alla diminuzione dei frati, che ha portato in pochi decenni alla chiusura di circa quaranta parrocchie che garantivano comunque sia entrate da lavoro pastorale, che offerte (e di queste certamente si sono lasciati i conventi e le parrocchie che garantivano gli introiti più alti). Gli effetti della diminuzione del numero di religiosi francescani ha comportato poi anche uno squilibrio dovuto ad un eccesso di lavoro verso l’ interno conseguenza della generale riduzione dei frati presenti nei conventi; luoghi che comunque devono continuare ad essere custoditi, tenuti in ordine e mantenuti in uno stato di abitabilità. Per tale ragione diviene sempre più difficile svolgere qualunque attività lavorativa esterna, a meno di dover ricorrere all’assunzione di personale, come in diversi casi si è verificato. Anche la struttura organizzativa della Provincia e delle Case ha mantenuto i ruoli e gli incarichi tradizionali che aveva nel passato, arrivando a concentrare spesso mansioni diverse sulla stessa persona; questa molteplicità d’incarichi e di ruoli, sembra portare nel tempo ad una progressiva deresponsabilizzazione, alla delegittimazione delle forme di controllo, all’inevitabile de-qualificazione delle attività per l’impossibilità oggettiva di perseguire una qualunque specializzazione; in concomitanza invece il mondo esterno si orienta sempre più verso forme di lavoro caratterizzate da alta specializzazione e da grandi investimenti in termini di formazione, di professionalità, e di necessari aggiornamenti, cosa che per tutto quanto detto sopra, un frate riesce difficilmente a mantenere e garantire.

In merito al tema della solidarietà verso i poveri sono state sottoposte ad intervista le ragioni del forte incremento registrato dall’indice in questi ultimi anni. Il primo aspetto che emerge è che la lettura storica del dato deve tenere conto del fatto che in passato i codici di riferimento in vigore non permettevano l’annotazione delle somme donate per solidarietà nei registri contabili, se non entro determinati limiti, al di là dei quali non era adeguato andare; questo non significa che non c’era solidarietà, soltanto che non si registrava perché era ritenuta una modalità non conforme alla prassi in vigore presso i frati minori; operava in qualche modo un riferimento implicito che suonava un po’ cosi nella mentalità comune: “se è vero che noi siamo poveri, i poveri non danno ai poveri” e tutto veniva gestito extracontabilmente, il più delle volte di nascosto, non senza un certo pudore, e comunque non se ne parlava. Siamo così alle prese con un sistema di cose molto diverso da quello attuale, una struttura dove vigeva un forte controllo dell’autorità centrale, dove i legami tra le fraternità, anche se formali, erano comunque garantiti, e dove non c’era tutta l’autonomia e la liberalità di fare e di dare che c’è oggi, e se c’era questa avveniva di nascosto. Molti dei proventi raccolti periodicamente poi dai provinciali erano destinati da questi, attraverso canali ufficiali, al sostentamento delle proprie missioni all’estero o reinvestiti in progetti di sviluppo di nuove presenze in zone povere. Oggi chiaramente il superamento del modello ascetico-penitenziale di vita religiosa se da una parte ci rende più secolari e mondanizzati, dall’altra ci mette in contatto con un mondo che manifesta sempre più i suoi disagi e le sue povertà, e che interpella ad una maggiore responsabilità e condivisione, invitandoci a stare in rapporto solidale con la realtà che ci circonda.

Altre motivazioni emerse nelle interviste, a conferma di questa maggiore sensibilità, la riportano invece all’enorme sforzo formativo fatto in questi ultimi anni non solo al livello locale, ma a tutti i livelli dell’Ordine. In merito al fatto che si tratta comunque di una solidarietà in denaro emerge chiaramente che molto di quello che si fa non può ovviamente risultare dai registri; l’accoglienza di un povero è sempre qualcosa di scomodo che interpella, che chiedi responsabilità e che porta ad entrare dentro il problema dell’altro; ma qui più che il denaro sembra essere il tempo speso per l’altro la vera nuova solidarietà.

Ultima questione forse la più critica riguarda l’indice di stabilità economica che dal 2000 in poi è sceso tendenzialmente sotto il 10%, manifestando così come l’economia dei frati francescani non consente più oggi, un reperimento stabile e affidabile nel tempo delle risorse necessarie per vivere e per sostenere le attività pastorali.

Nella prospettiva storica dell’analisi si sottolinea come i frati sono comunque figli di una mentalità e di una cultura che fino ad almeno un decennio fa era fortemente improntata al risparmio; nei conventi si faceva attenzione all’uso e al consumo delle cose anche più semplici e di basso costo; i frati anziani come già detto per la dimensione della sobrietà si facevano garanti del rispetto di un codice informale che era lo stesso codice in uso nelle famiglie di provenienza (generalmente operaie e contadine); consuetudini, comportamenti, stili d’immediata comprensione, che suonavano familiari, senza la necessità di nessun particolare apporto formativo – la maggiore stabilità residenziale dei frati e soprattutto dei frati economi favoriva inoltre la salvaguardia delle risorse e dei beni comuni per cui non si poteva comprare con molta liberalità, non si poteva trattenere il denaro anche se solo per pochi giorni, non si poteva spostare il mobilio a proprio piacimento, questo favoriva la conservazione e quindi in qualche modo una maggiore stabilità nell’amministrazione delle risorse anche economiche – la casa era sentita come di propria appartenenza molto più che ai nostri giorni dove i maggiori spostamenti e la maggiore mobilità creano una sorta di distacco mentale dall’ambiente in cui si vive.

Da più parti si sottolinea poi come oggi troppo spesso gli economi mancano di una formazione appropriata e specifica adatta al ruolo che rivestono, per cui molto è gestito dentro l’ottica di una economia semplicistica incapace di garantire un’ attenta programmazione della spesa e un’adeguata animazione per il reperimento delle risorse necessarie. In effetti sembra che il ruolo sia limitato oggi alla figura di colui che “non deve far mancare niente ai frati” e che deve tener il quaderno delle entrate e delle spese, mentre resta in ombra l’attività dell’economo come custode delle risorse e dei beni comuni, come animatore della fraternità nella programmazione, nella gestione e nell’ uso dei mezzi adeguati per provvedere a tutto ciò che è indispensabile per l’attività pastorale e di evangelizzazione.

Ulteriori problemi si riscontrano nella eccessiva presenza di economie individuali; per intendere con ciò tutte quelle economie che transitano per vari motivi fuori dalla contabilità ordinaria; a questo si ricollega il fatto che negli ultimi capitoli provinciali si è sempre di più dilatata la possibilità di spendere individualmente, autorizzando i guardiani dentro limiti di somma sempre più alti; implicitamente è sembrata un’ulteriore svalutazione del capitolo locale come luogo precipuo per decidere e programmare insieme spese di una certa rilevanza e per il bene comune di tutta la fraternità.

Altro aspetto che emerge nelle interviste è dato anche dall’atteggiamento di eccessivo garantismo della Provincia nell’offrire copertura economica per qualunque evenienza; questo non aiuta a responsabilizzare verso un’attenta amministrazione del denaro, non ci può essere infatti limite o attenzione ulteriore se poi si sa che se si spende oltre le proprie possibilità alla fine ci sarà sempre qualcuno che in qualche modo interverrà a sostenerti.

La costruzione di un indice geneale della “Povertà Francescana”

Per arrivare ad un indice generale della “Povertà Francescana” a partire dalla disponibilità degli indicatori per le sei dimensioni rilevate è necessario passare attraverso la definizione di un peso da attribuire a ciascun ambito sopra esaminato. L’attribuzione di un peso significa introdurre un giudizio di valore sulla dimensione in rapporto al concetto studiato – ma il non attribuire pesi o attribuirli tutti uguali non aggira il problema in quanto comunque si tratta di una scelta che definisce a priori un certo ordine di valutazione e questo non è mai indifferente ai fini poi di un eventuale giudizio di merito. Per sottrarsi ad una inevitabile attribuzione soggettiva dei pesi si è previsto al termine di ogni intervista di chiedere agli attori coinvolti di esprimere un giudizio sul peso che ogni dimensione potrebbe assumere all’interno di un super-indice di sintesi.

La disponibilità di pesi effettivi ottenuti dalle interviste ci ha permesso così di calcolare una media ponderata delle sei dimensioni per arrivare ad un indice generale del tema in oggetto. Con ciò si è voluto esprimere la possibilità di dare uno sguardo di sintesi e d’insieme sul cammino della Provincia di questi ultimi trentadue anni della sua vita. Essendo già i singoli indicatori normalizzati abbiamo idealmente anche un riferimento parametrico per una valutazione non solo relativa al tempo decorso, ma anche assoluta sul valore assunto dall’ indice in sé.

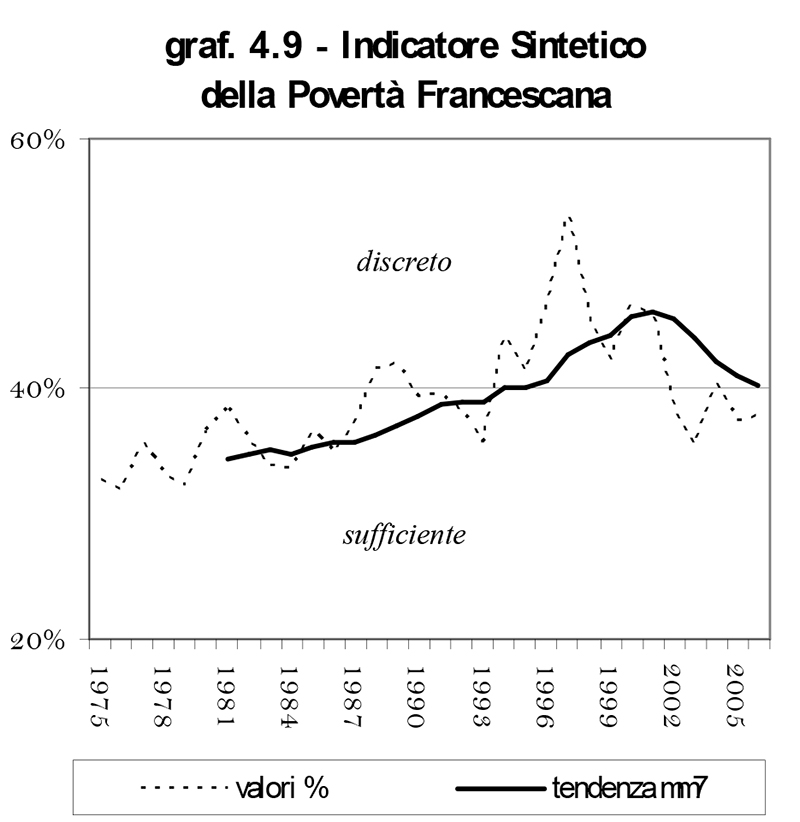

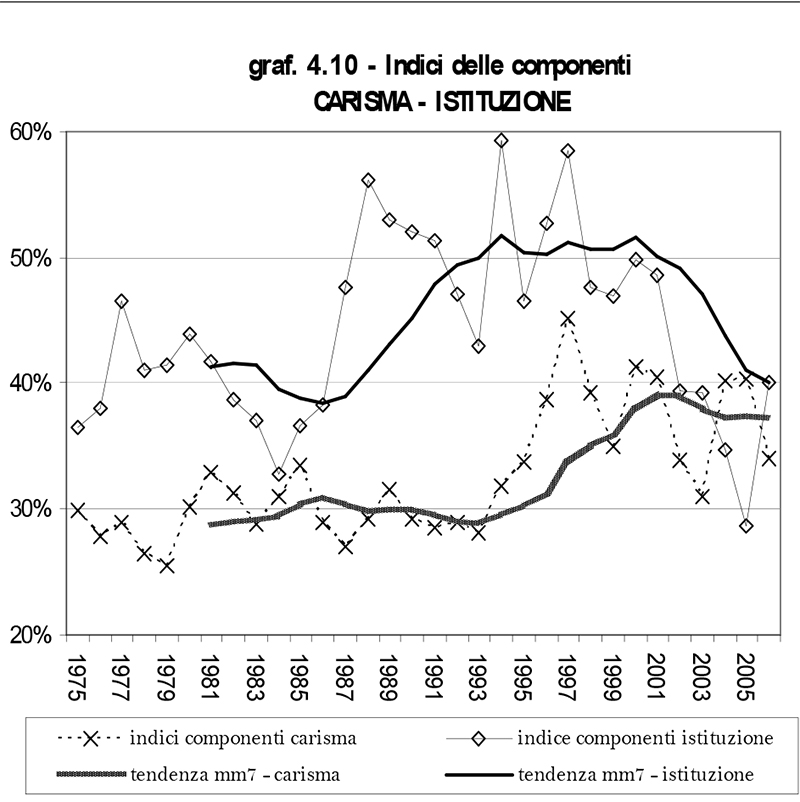

Un primo sguardo al grafico (graf. 4.9) evidenzia un lungo e progressivo miglioramento nel tempo ben espresso dalla  tendenza di fondo della media mobile che ha raggiunto il suo massimo intorno al Giubileo del 2000, per poi invertire il segno proprio in questi ultimi anni. Il perché di questo in parte e già stato detto da tutto ciò che è stato espresso nelle interviste, e i risultati manifestano motivazioni che sono in parte interne alla famiglia religiosa, ma in parte anche esterne e comunque riconducibili a quelle cause rilevanti legate all’impatto forte e deciso delle dinamiche provenienti anche dalla società esterna. Nell’insieme comunque dobbiamo essere sereni per come la provvidente mano del Signore ci ha accompagnato e ci guida attraverso la storia e in modo particolare in questa fase caratterizzata da un passaggio così critico e particolare, che non ha memoria di precedenti nella nostra vita francescana di frati minori del Lazio e forse della vita religiosa in generale.