PMI e responsabilità sociale nel panorama italiano

PMI e responsabilità sociale nel panorama italiano

Le piccole e medie imprese in Italia rappresentano una realtà fondamentale della struttura economica nazionale, costituendone uno tra gli elementi più significativi e caratteristici.

Recenti dati indicano che la popolazione di Piccole e Medie imprese (PMI) rappresenta il 99,9% della popolazione totale, occupando l’81,3% della forza lavoro e generando il 70,9% del valore aggiunto nazionale1.

A fronte di queste considerazioni e della dimensione del fenomeno, non può essere esaustivo alcuno studio o analisi circa la responsabilità sociale d’impresa, che si limiti all’ambito delle grandi imprese, ed escluda in tal modo la parte numericamente più larga, ma anche “culturalmente” tanto rilevante del panorama aziendale italiano.

L’interesse in questo senso è amplificato dalla coincidenza temporale tra le attività di indagine ed il verificarsi della crisi economica mondiale, che apre a questioni e quesiti di grande sensibilità per una corretta definizione del rapporto tra l’adozione ed applicazione di strategie e comportamenti dedicati alla responsabilità sociale da parte delle PMI, in coincidenza con un periodo di estrema difficoltà economica, e nel confronto diretto con lapossibilità di inpossibilità/incasostenibilità di sopravvivenza aziendale.

Stante questa premessa, appare quindi possibile, oltre che interessante, gettare uno sguardo alla situazione attuale relativamente al rapporto ed approccio delle PMI ai modelli di CSR praticati e/o praticabili, in relazione soprattutto alle dimensioni chiave della realtà attuale delle PMI italiane, impegnate a ristrutturare ed innovare i propri percorsi strategici ed assetti organizzativi per sopravvivere alla crisi economica, ma anche a ripensare e riorganizzare la propria cultura aziendale verso modelli nuovi, adatti alle novità economiche, ma anche sociali e culturali, di cui la crisi è sia derivazione, sia driver.

L’elemento “crisi economica”, altresì, non vuole ne può essere assunto come chiave di lettura di un fenomeno (quello del rapporto tra PMI e responsabilità sociale) che ha ragioni, elementi e radici molto più antiche e complesse della contingenza temporale di breve periodo, ma la sensazione generale, come emerge dalle varie indagini specifiche come anche da altri elementi di rilievo, è che la crisi agisca (in concerto con i processi di lungo periodo della globalizzazione) da “change factor” o almeno come elemento acceleratore dei processi di innovazione e trasformazione dei modelli tradizionali di strategia ed organizzazione produttiva e sociale sia interni, sia esterni alle aziende, ed in particolare delle PMI.

Individuati i fattori di cambiamento restano aperte molte questioni: quali sono le direttrici efficaci del cambiamento nei modelli organizzativi ed operativi delle PMI? L’orientamento verso i modelli della responsabilità sociale rientrano tra quest’ultime? Per le PMI esiste una possibilità di valorizzazione della CSR in chiave competitiva? Caratteristiche ed innovazione del sistema delle PMI e motivazioni alla CSR

Per provare a rispondere a queste domande dobbiamo per un attimo, ed in maniera forzosamente limitata, riferirci alle caratteristiche e specificità proprie delle PMI e dei più recenti fenomeni che le hanno interessate.

In particolare i tratti salienti di questa specificità, devono essere considerati da prossimo per stabilire e comprendere il nesso con l’orientamento alla responsabilità sociale, ed una possibile risposta ai vari quesiti esposti.

Le principali caratteristiche tipiche delle piccole e medie imprese possono essere sintetizzate nei seguenti elementi2:

- Matrice familiare del management d’impresa e gestione diretta da parte della “proprietà”

- Indipendenza (intesa come indipendenza all’interno del proprio settore produttivo, ma anche relativa debolezza dei legami, collegamenti e partnership con il sistema degli stakeholder esterni, elemento ambigua di forza/debolezza a seconda delle condizioni di contesto)3

- Flessibilità (intesa come presenza di competenze condivise e presenti all’interno dell’impresa, abilitanti una vasta gamma di capacità operative e di risposta alle esigenze produttive)

- Risorse finanziarie limitate, legate alla piccola dimensione dell’impresa. Ciò conduce ad una pianificazione strategica, tendenzialmente di breve o medio termine

- Predominanza di relazioni personali. Il numero ridotto di dipendenti coinvolti nell’attività aziendale favorisce lo sviluppo di relazioni personali tra proprietà e dipendenti, e tra questi e la comunità in termini di clienti, fornitori, società locale, ecc.; ciò contribuisce a costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla reciprocità.

- Informalità. Uno dei punti di forza delle imprese di piccola dimensione è costituito dal fatto che grazie al capitale di relazioni basate sulla fiducia piuttosto che su presupposti contrattuali, i meccanismi di gestione e controllo sono per lo più informali, conferendo alle imprese un elevato grado di flessibilità e di capacità di risposta all’ambiente esterno.

Questo set di caratteristiche rappresentano nella media il “ritratto” dei fattori specifici tipici della PMI, in maggioranza in grado di rappresentarne la forza e la capacità di resistenza sui mercati anche in tempi di crisi, ma anche in alcuni casi di definirne le debolezze strutturali ed i limiti alla capacità di pianificazione strategica di medio-lungo termine.

In particolare, questi elementi determinano riflessi diretti sulla capacità e modalità di sviluppo e implementazione di politiche di responsabilità da parte delle PMI.

Riferendoci all’indagine “La responsabilità sociale d’impresa nel quadro delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali - Un focus sulle piccole e medie imprese” condotta da LUISS e IPI nel 2010 per il PCN Punto di Contatto Nazionale, si ricava come siano state identificate alcune caratteristiche modalità di approccio alla responsabilità sociale d’impresa relativamente alle PMI:

- l’adozione di politiche di RSI è spesso di tipo tacito e non codificato. Ciò crea difficoltà nella misurazione e rendicontazione del fenomeno nelle piccole e medie imprese (Moore e Spence, 2006);

- la motivazione personale nell’implementazione di politiche socialmente responsabili prevale su quella strategica, di marketing e relazionale (Jenkins, 2004; Spence, 2000);

- le piccole e medie imprese sono parte integrante e direttamente coinvolte nella comunità locale nella quale operano ( Spence et al., 2004; Tencati et al., 2004);

- l’importanza che la reputazione delle piccole e medie imprese assume nello sviluppo di relazioni informali nell’ambito del contesto sociale nel quale operano, vincola le stesse ad agire con onestà e integrità (Spence, 1999, 2004);

- l’elevata importanza che assumono le risorse umane in tali ambiti aziendali, porta le piccole e medie imprese a sviluppare molteplici politiche di gestione delle stesse, anche in forme non codificate (Spence, 2000).

- molto importante per le piccole e medie imprese è il settore di appartenenza che ne influenza la cultura con riguardo all’implementazione di politiche di sostenibilità (Spence, 2000).

Indicativi in tal senso sono i risultati ottenuti da alcune ricerche empiriche condotte presso le PMI nella definizione appunto della adozione di politiche di CSR:

(Vedi le tavole nelle pagine successive)

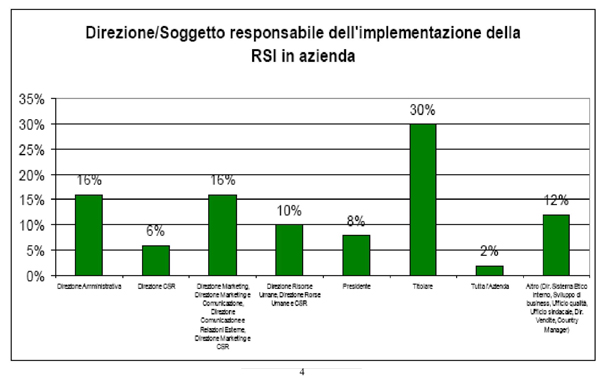

Come si vede nella maggioranza dei casi (30%) l’imprenditore è il diretto responsabile dell’implementazione delle politiche di CSR in azienda.

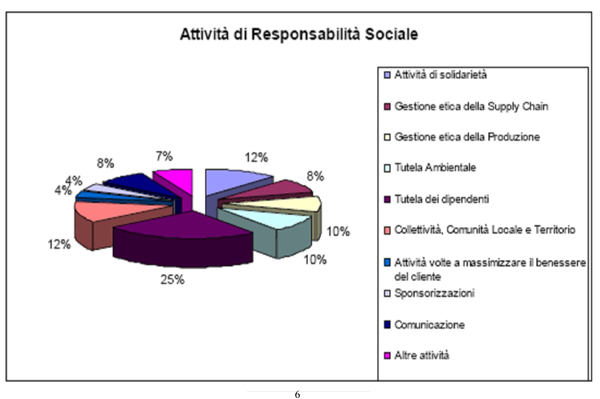

Interessante e significativa è anche l’analisi delle tipologie di strumento o forma operativa di politica di responsabilità sociale implementata, che riflette nella sua complessità, sia l’orientamento valoriale di fondo verso attività socialmente responsabili, sia la ricerca di una loro valorizzazione in termini competitivi, in relazione essenzialmente con le varie categorie di stakeholder aziendali:

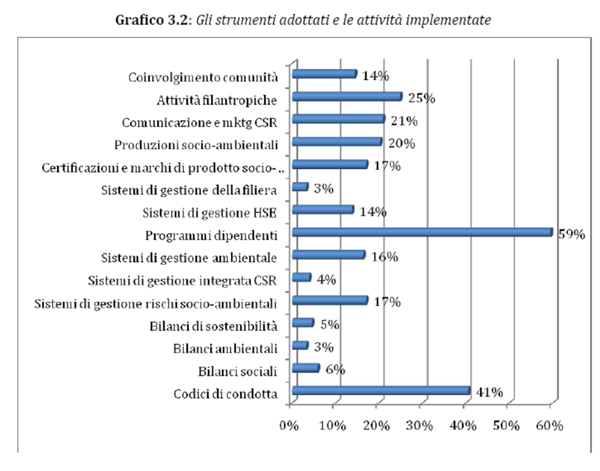

Relativamente all’ultimo grafico, la ricerca condotta dal Centro CReSV Università Commerciale “Luigi Bocconi” indica significativamente come tra gli strumenti adottati e le attività di maggior diffusione rientrino in maggioranza l’implementazione di “Programmi dipendenti” (a riprova del sostanziale interesse e facilità all’attività rivolta all’interno dell’impresa, in particolare con gli stakeholder diretti e per la tradizionale relazione con le OO.SS. dei lavoratori), l’adozione di “Codici di Condotta” (di gran lunga l’attività più diffusa in seno ai distretti produttivi o ai comparti settoriali, in ragione sia della sensibilità verso i “valori” della correttezza gestionale e della definizione delle strategie aziendali, come anche della relativa economicità dello strumento stesso).

In posizione intermedia si nota l’adozione di sistemi di gestione certificata per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, come anche la diffusione di attività di comunicazione della CSR o certificazione della produzione.

Significative (in senso negativo) appaiono altresì le evidenze relative alla scarsa adozione di strumenti importanti quali i Bilanci Sociali e/o Ambientali e di Sostenibilità.

Un esempio di successo: il caso ASSA - Associazione Lavorazioni conto Terzi settore Conciario di Santa Croce sull’Arno

Le lavorazioni c/Terzi del settore conciario, rappresentano una delle realtà più importanti di tutto l’indotto nato in seno alla crescita ed allo sviluppo del settore nel contesto del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno (Pisa) con circa 250 aziende (nella assoluta maggioranza piccole e piccolissime, con meno di 10 addetti per impresa) per un totale di 3000 addetti e con un fatturato complessivo quantificabile in 300 milioni di Euro. Di fatto, il comparto raccoglie al proprio interno il 35-40% della forza lavoro esistente sul territorio. Circa 200 sono le aziende c/Terzi iscritte ad ASSA Associazione Lavorazioni conto Terzi.

All’interno di ognuna di esse, vengono svolte prevalentemente operazioni di tipo meccanico su pellame fornito dalle concerie committenti in c/lavorazione; operazioni meccaniche che per la loro specificità, necessitano anzitutto di esperienza, conoscenza, precisione e professionalità sia per il pellame lavorato, sia per i macchinari utilizzati. Questa professionalità si matura e si acquisisce solo con il tempo e spesso è difficilmente tramandabile.

Il ricorso alle Lavorazioni c/terzi è frequente e si sviluppa su tutte le fasi di lavorazione del pellame.

Quest’ultimo dato, è comunque di quanto il comparto delle Lavorazioni c/terzi sia strategico per il Distretto Conciario e quale sia il suo potenziale. Il Distretto e l’intera Filiera, poggiano infatti su un sistema di relazioni tra aziende piccole e grandi in un equilibrio che si è mantenuto tale finché i livelli di produzione lo hanno consentito.

Per effetto congiunto della crisi internazionale e dei processi di globalizzazione (che spingono le produzioni verso paesi a basso costo del lavoro) oggi i volumi e le quantità prodotte sono sensibilmente diminuiti, e per le PMI del settore l’effetto è stato quello di sostanziale selezione, mentre si assiste ad una forte spinta all’innovazione qualitativa del prodotto, che necessariamente produce effetti altrettanto innovativi anche sul processo e sul servizio offerto.

Per fronteggiare le problematiche sopra evidenziate, Assa ha avviato un processo di riqualificazione del comparto c/terzi definendo un insieme di misure ed azioni rivolte alle aziende associate e utili al superamento delle criticità esposte.

Sono state adottate e definite azioni ad attività condivise tra le quali le più significative sono rappresentate dal:

- Definizione di un Capitolato per la Fornitura delle Lavorazioni, all’interno del quale vengono regolamentati nell’interesse comune, tutti i rapporti tra Aziende di Sub-Fornitura e Committenti

- Adozione di un Codice Etico Compor-tamentale e di Condotta quale strumento di trasparenza e correttezza a garanzia del mercato e del consumatore finale.

- Adozione di un Disciplinare associativo Assa, all’interno del quale sono indicati tutti i requisiti di eccellenza della Aziende Lavorazioni c/Terzi.

Gli strumenti elencati sono stati adottati come politica attuativa di una strategia condivisa che pone al centro dell’attività aziendale (come criterio di orientamento per l’innovazione, e risposta alla criticità organizzative e culturali del settore) la volontà di indirizzare le scelte strategiche verso percorsi di Qualità Integrati attraverso:

- Qualità di Prodotto, di Servizio e di Gestione interna

- Qualità Ambientale

- Responsabilità Sociale di Impresa

Questo percorso si rende utile anche per il superamento dei fattori che condizionano in modo negativo il comparto delle Lavorazioni c/terzi troppo spesso ancorate a modelli aziendali da considerare superati, coinvolte solo in parte nelle scelte del settore e condizionate da fattori di tipo culturale ormai radicati sul territorio, che limitano qualsiasi stimolo verso l’innovazione del comparto stesso.

L’outcome operativo atteso da questa strategie generale, e quindi l’aspettativa di valorizzazione competitiva a discendere dall’adozione dei citati disciplinari di condotta, risiedono nei seguenti fattori, esplicitamente dichiarati nei documenti associativi di elaborazione e formalizzazione dell’iniziativa:

- Maggiore Reputazione

- Recupero di Competitività

- Ritorno di Immagine

- Garanzia di Qualità del Prodotto

- Miglioramento nelle relazioni tra Imprese

- Miglioramento nei rapporti con tutti gli Stakeolders Territoriali

Il ragionamento e convincimento strategico alla base di questa iniziativa, assume come fondamentale che “lo sviluppo e la crescita duratura della Aziende, non dipendono soltanto dalla dimensione strutturale delle aziende stesse ma, anche dalla capacità dimostrata, di poter e saper interagire con tutto il sistema degli Stakeolders che ruota attorno ad ognuna di esse”.

Conclusioni

Da queste impostazioni si ricava come il caso ASSA sia perfettamente in linea con il trend generale di avvicinamento ed implementazione della CSR alle PMI, in chiave strategica e formalizzata, soprattutto nelle forme condivise a livello associativo (ma forte caratterizzazione settoriale e/o territoriale a fare da collante e garante dell’affidamento reciproco), come anche nell’integrazione delle politiche di CSR a quelle di innovazione di prodotto e di processo, in uno schema di innovazione complessiva dell’impresa, che da elemento isolato operante secondo schemi e traiettorie “individualistiche”, si relazione in forme collaborative, condividendo ed organizzando sistemi relazionali più evoluti e complessi, non esclusivamente limitati alla sfera dell’organizzazione delle catene di produzione e commercializzazione, ma basate essenzialmente sulla condivisione di valori, prospettive e strategie.

Il passaggio fondamentale che le PMI sono tenute oggi a tenere in considerazione ed acquisire nella propria cultura oltre che nella dovuta considerazione, e dunque quello della transizione da un approccio di tipo caritatevole/filantropico, ad uno di tipo consapevole e parte integrante della stessa strategia d’impresa, che includa cioè la CSR come parte fondante dell’agire imprenditoriale nella relazione con l’ambiente economico, sociale e contestuale di riferimento, anche e soprattutto come fattore di sviluppo e valorizzazione competitiva.

In questo processo si valorizza obbligatoriamente il ruolo dell’imprenditore (manager-proprietario) all’interno dell’impresa stessa, che opera come agente efficace (spesso unico) di definizione della strategia aziendale, e quindi anche “change agent” primario, nel suo ruolo di punto di riferimento per la definizione dei valori aziendali e delle motivazioni profonde che orientano verso la scelta di implementazione di politiche di CSR.

NOTE

1 Fonte: Indagine Unicredit, 2009-2010, pp.169-170. Elaborazioni su dati della Commissione Europea, SBA Fact Sheets, 2009

2 Cfr “La responsabilità sociale d’impresa nel quadro delle “linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” - Un focus sulle piccole e medie imprese – LUISS – IPI, 2010

3 Cfr Perrini, Tencati, 2009

4 “La responsabilità sociale d’impresa nel quadro delle “linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” - Un focus sulle piccole e medie imprese – LUISS – IPI, 2010

5 “La responsabilità sociale d’impresa nel quadro delle “linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” - Un focus sulle piccole e medie imprese – LUISS – IPI, 2010

IT

IT  EN

EN